それでは留学生はどのような場所で勉強していたのでしょうか?

当時の唐には太学(たいがく)をはじめとする高等教育機関があり、そこで様々な学問が教えられていました。

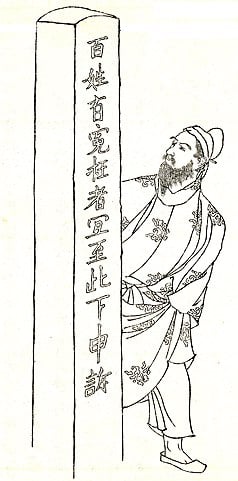

しかしこれらの教育機関に入学する為には高い語学力や学力が要求されており、また唐の学校の入学資格が14歳から19歳までであったことから、太学に入学して学ぶことは一般的ではなかったとされています。

なお太学に入学して学んだ留学生としては阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)がおり、彼はのちに唐王朝に仕えました。

留学生の留学先として一般的であったのが唐の学者の下に個人的に師事するというものであり、仲麻呂の留学同期の吉備真備(きびのまきび)は学者の門人として天文学や兵学などを学びました。

しかし個人的な師事や独学で学問を身に着けることにはやはり限界があり、留学生の多くは苦学したと言われています。

なお僧侶の留学生の場合は唐の寺院に入って仏教について学んだり、さらなる修行を行ったりしていました。

またいうまでもなく唐では中国語が使われており、当時は翻訳機などという便利なものがなかったこともあって、何はともあれ留学生たちはまずは中国語を習得することが必要でした。

しかし中には中国語の習得に苦戦する人物もおり、例えば最澄(さいちょう)は弟子に通訳を務めてもらうことで何とか留学を続けていました。

また最澄と共に唐に留学した橘逸勢(たちばなのはやなり)は中国語の習得に悪戦苦闘しており、最終的に語学が出来なくても何とかなる琴や書道を中心に学びました。

時代が進むにつれて長期留学は減っていった