さらに、日本文化における謙遜の美徳との衝突も考えられます。文化人類学者の中根千枝氏が『タテ社会の人間関係』(1967年)で提唱したように、日本は伝統的に「タテ社会」であり、自己主張より集団との調和が重視されてきました。そのため、自分の経験を大げさに表現することに抵抗感がある世代も少なくありません。

一方で、コミュニケーション研究者の松田謙次郎氏は『言語変化のダイナミズム』(2018年)で「言語は常に変化するものであり、使用者のニーズに応じて新しい表現が生まれるのは自然なプロセスだ」と述べています。若い世代を中心に、この表現は単なる流行ではなく、自分の感情を率直に表現したいという現代人のコミュニケーションニーズに応えているのです。

私自身も最初はこの表現に違和感を覚えましたが、若い友人たちと交流するうちに、彼らが感情を素直に表現する手段として用いていることを理解するようになりました。

大切なのは、相手や状況に応じて適切な表現を選ぶことです。公式な場では従来の表現を用い、友人とのカジュアルな会話やSNSでは新しい表現を楽しむという使い分けができれば、コミュニケーションがより豊かになります。

言語は生き物のように変化し続けるものです。「自分史上最高」という表現も、現代の日本語が進化する過程で生まれた一つの形といえるでしょう。

違和感を覚えつつも、時代とともに変わりゆく日本語の多様性として受け入れる余裕があれば、世代を超えたコミュニケーションの可能性が広がるのではないでしょうか。

あなたはこの表現をどのように受け止め、使いこなしていますか?

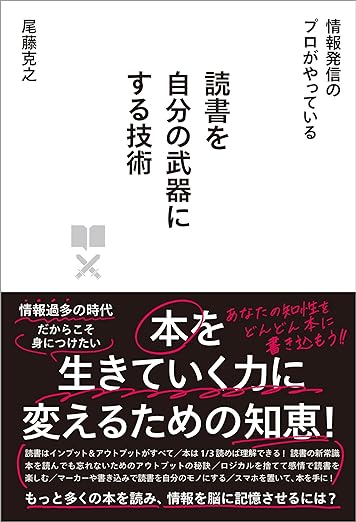

尾藤 克之(コラムニスト・著述家)

■

2年振りに22冊目の本を出版しました。

「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)