真夏の森でセミの大合唱が突然あの有名なクラシック曲「パッヘルベルのカノン」を奏で始めたら――まるでSFのワンシーンを可能にする研究が行われました。

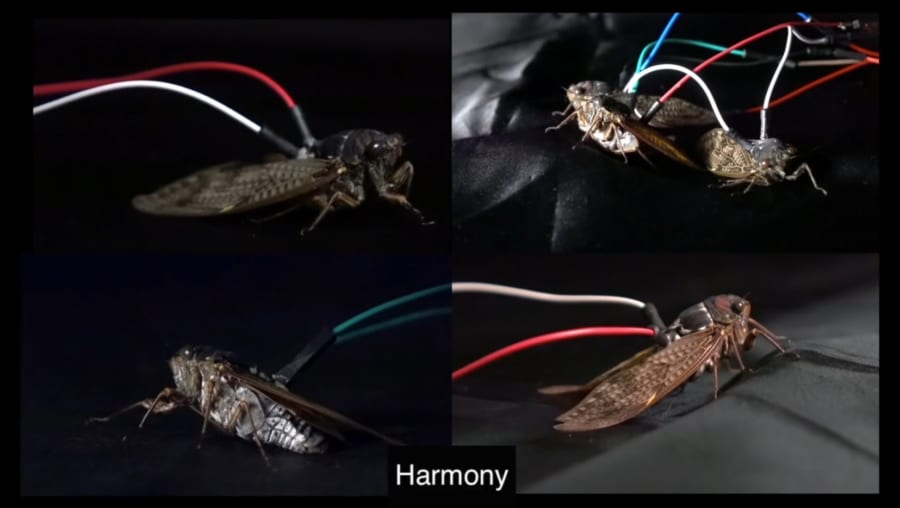

筑波大学(筑波大)で行われた研究によって、セミに電極を植え付けて鳴き声の高さ(ピッチ)を自在に操り、実際に音階を奏でさせることに成功したのです。

もしこの技術が普及すれば、セミだけでなくキリギリスやコオロギなどさまざまな虫たちに好みの曲を歌わせる虫のオーケストラが実現するかもしれません。

研究内容の詳細は2025年04月23日にプレプリントサーバーである『arXiv』にて公開されました。

目次

- 昆虫×コンピューターで生まれる新楽器

- 2本の電極で“生体カノン” — 昆虫楽器、始動

- 生体楽器の未来:災害アラームから森のオーケストラへ

昆虫×コンピューターで生まれる新楽器

研究の鍵となる発想は「バイオボット」という概念、つまり生物とコンピューターを融合させたロボットです。

従来、生きた昆虫に小型デバイスを取り付けて動きを制御したり、センサー代わりに利用したりする試みが多数ありました。

例えばゴキブリやコオロギに電気刺激で指示を送り、災害救助で瓦礫の下を探索させる…といった応用が想像されてきました。

しかし「昆虫を人と人のコミュニケーション媒体として使う」研究はほとんど行われていませんでした。