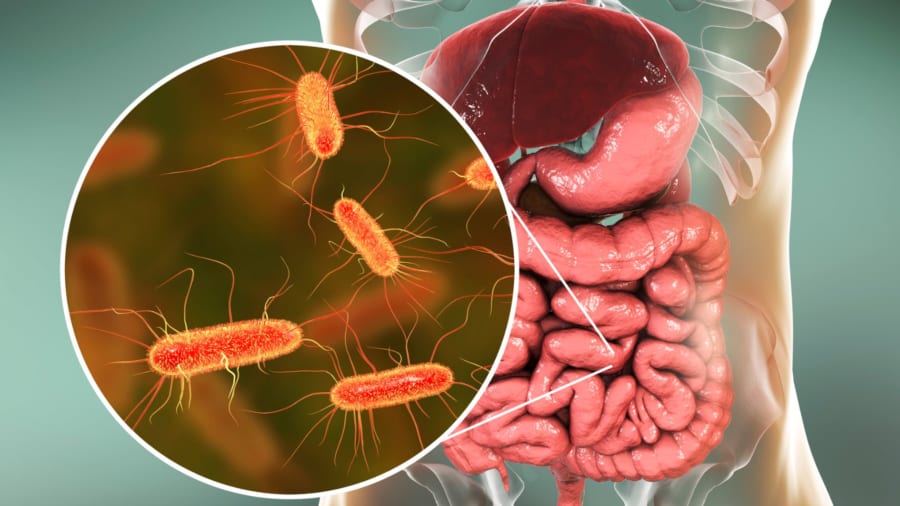

スペインのバルセロナ大学(UB)で行われた研究によって、脳が発するわずか2時間の電気化学的指令だけでマウスの腸内に棲む腸内細菌の構成比率が劇的に組み替わることが明らかになりました。

これまで腸内細菌叢は食事や生活習慣に受動的に反応する存在とみなされてきましたが、本成果は脳が食事タイミングに合わせて“瞬間チューニング”し、消化と代謝の準備を整えている可能性を示します。

今回の発見によって脳と腸の主導権をめぐる常識は塗り替わるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年04月22日に『Nature Metabolism』にて発表されました。

目次

- 腸が脳を操る説の次は“脳が腸を操る”番だ

- 2時間で腸が別人?脳が送り込む“瞬間指令”の正体

- 食事に頼らなくても腸内細菌は脳活動で変わる

腸が脳を操る説の次は“脳が腸を操る”番だ

これまで腸内細菌叢は、食事や生活習慣などに左右される“受け身の存在”として語られることが多かったのですが、近年の研究ではまったく違う姿も明らかになってきました。

具体的には、腸内細菌叢が生み出す代謝物質が脳へとダイレクトにシグナルを送り、食欲や気分の変動、ストレス反応などに重大な影響を与えている可能性が示唆されています。

たとえば短鎖脂肪酸や神経伝達物質の前駆体が血流に乗って脳に到達し、行動や感情の調節に関わることがわかってきたのです。

つまり、腸内細菌叢は受動的な存在ではなく、腸から脳への“指令”を積極的に発している能動的パートナーとしての役割がクローズアップされているのです。

たとえば特定の菌が増加すると、マウスやラットにおいて不安行動や学習能力、代謝機能などが大きく変わる事例が報告されています。

また優勢になる菌次第では肥満やインスリン抵抗性が進みやすくなるったり、鎮痛薬や抗うつ薬の効果も腸内菌の状態によって増強されたり減弱されたりケースもあります。