テレビでは「24時間戦えますか」というCM(時任三郎のリゲイン)が人気でした。当時と比べれば、現在の労働環境はよほど改善したと言えます。

バブル時代のサラリーマンにあって、現代のサラリーマンにないものもあります。それがキャリアビジョンです。

バブル時代は多くの企業でビジョンが共有されました。入社3年以内にリーダーに昇格して、30歳代前半でマネジャーか課長に昇進し、5~6名のチームを任され、30代後半で部長に昇進して、子会社の役員に出向するか、本社の事業本部長を目指す。これが一般的なキャリアパスでした。

今のサラリーマン、とりわけ若い世代はビジョンを描ける環境には置かれていません。将来が見えにくいですから、やる気も踏ん張りも利かなくなっています。

成果主義、長時間労働、滅私奉公を要求されるなかで、燃え尽きてしまうのです。しかしながら、会社に在籍するためには、期待される成果を出し続けなければ会社には残れないという厳しい現実があります。

キャリアの未来を見据える

このような状況の中で、私たちはどのように未来を見据えるべきでしょうか。バブル時代の過剰な期待や拘束的な労働環境への回帰ではなく、個人の価値観に基づいた多様なキャリアパスや働き方が尊重される社会への転換が必要です。

若い世代が将来に希望を持ち、自分らしさを発揮できる環境づくりは、企業だけでなく社会全体の責任と言えるでしょう。そして何より大切なのは、過去の経験から学びつつも、新しい時代に適した働き方や価値観を柔軟に創造していくことではないでしょうか。

バブルの記憶を教訓としながら、より持続可能で豊かな働き方の未来を、共に築いていくことが求められています。

尾藤 克之(コラムニスト・著述家)

■

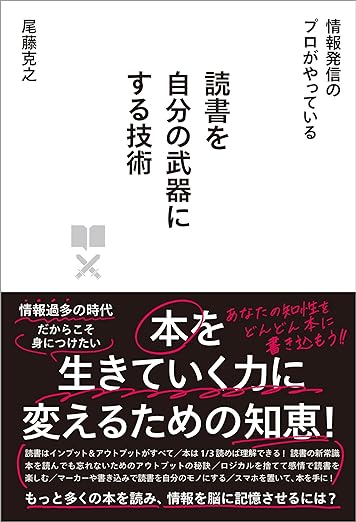

2年振りに22冊目の本を出版しました。

「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)