この本が炎上した主な理由は、発達障害などの特性を持つ人々を「困った人」と表現したことにある。複数の障害者支援団体が、本書の表現が障害者への偏見を助長する可能性を指摘した。

多様な視点からの考察

本書の内容については、当事者の視点も含めた多角的な視点から読み解くことが重要だ。職場での多様性を理解し、適切なコミュニケーション方法を模索するための議論は必要だが、その表現方法には配慮が求められる。

障害者関連団体が懸念を表明することには妥当な理由がある。一方で、メディアや出版業界の反応には様々な見解がある。「困った人」という表現が適切かどうかという議論よりも、批判・擁護の二項対立に陥っている面もあるように思われる。

社会の変化とともに言葉の意味や受け止められ方も変わってきている。私(この記事の筆者)は40年以上障害者支援活動に携わってきたが、障害に関する表現の扱いは年々慎重になってきていると実感している。これは社会的配慮として重要な変化でもある。

一方で、社会的配慮として特定の表現を避けることと、その言葉が実際に当事者にどのように受け止められているかは、必ずしも一致しないケースもある。当事者の間でも多様な意見があることを認識する必要がある。

私が読んだ感想

私が実際に読んだ印象としては、障害者差別を意図的に助長するような内容ではないことが理解できる。この件を通じて、発達障害などの特性についての理解を深め、より適切な表現方法を模索する機会となることを願う。

単純な批判ではなく、なぜこのような表現が問題視されるのか、どのような表現が望ましいのか、そして職場における多様性の理解をどう深めていくかという建設的な議論が必要である。

尾藤 克之(コラムニスト・著述家)

■

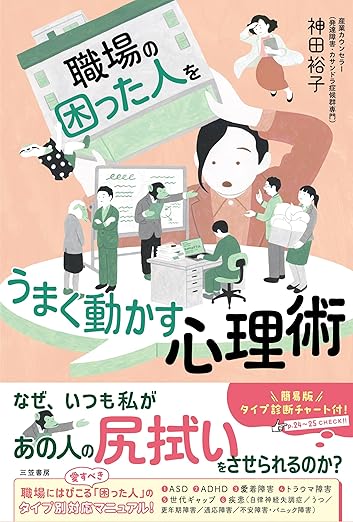

『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』(神田裕子著)三笠書房

[本書の評価]★★★★★(90点)

【評価のレべリング】※ 標準点(合格点)を60点に設定。 ★★★★★「レベル5!家宝として置いておきたい本」90点~100点 ★★★★ 「レベル4!期待を大きく上回った本」80点~90点未満 ★★★ 「レベル3!期待を裏切らない本」70点~80点未満 ★★ 「レベル2!読んでも損は無い本」60点~70点未満 ★ 「レベル1!評価が難しい本」50点~60点未満