古代メソポタミア、特にシュメール文明が語り継ぐ神々、アヌンナキ。彼らはしばしば人類の創造主や天からの来訪者として描かれる。しかし、その姿には多くの謎が残されており、特にその身体的特徴を巡っては、驚くべき説が囁かれている。それは、アヌンナキが我々が知る人間とは異なる、爬虫類に似た特徴を持つ存在だったのではないか、というものだ。

世界各地に残る古代の描写において、アヌンナキは概して人型で表現される。しかし、詳しく見ると、そこには人間との明確な違いを思わせる要素が散見される。例えば、彼らの顔は豊かな髭で覆われ、詳細な特徴は隠されていることが多い。人間と似ている部分もある一方で、どこか違和感を覚える描写も少なくないのだ。こうした点から、多くの研究者がアヌンナキと爬虫類型(レプティリアン)の存在との間に繋がりがあるのではないかと考えている。

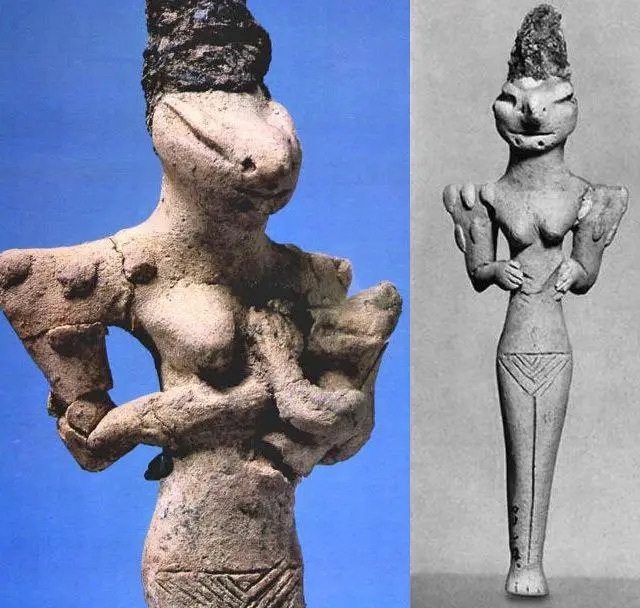

シュメールの遺物が示す「異形」の姿

興味深いことに、古代メソポタミアでアヌンナキを表すのに使われた言葉の一つに「SIR」がある。これは「ドラゴン」あるいは「大きな蛇」を意味するという。蛇やドラゴンが持つ象徴性を超えて、アヌンナキの爬虫類的起源を示唆する具体的な物証はあるのだろうか。

その鍵を握るかもしれない発見があったのは、現代のイラク、ザグロス山脈にあるジャルモ遺跡だ。ここで発掘された約2000年前に消滅したとされる新石器時代初期の集落跡からは、数千もの謎めいた遺物やシュメールの神々の像が出土した。その中に、「豊穣の女神」とされる多数の像があったのだが、その姿は奇妙な特徴を持っていた。体は人間型であるものの、頭部は明らかに人間のものではなく、動物的な特徴、特にトカゲのような細長い顔、引き伸ばされた頭蓋骨、そして大きな楕円形の目を持っていたのだ。これは男性像、女性像ともに共通する特徴だった。