地面すれすれに咲く小さな雑草、シロイヌナズナ。

ぱっと見は何の変哲もないその植物が、「世界で最も研究されている植物」と言われていることをご存じでしょうか。

実は、遺伝子解析から宇宙ステーションでの実験まで、その短いライフサイクルと扱いやすさを武器に、驚くほど多くの研究に貢献してきました。

名古屋大学生命工学研究センターで行われた研究により、そのシロイヌナズナで今回、新たに「種子サイズを左右するゲート」が発見されたのです。

果たしてこの仕組みは、私たちの食卓を支える作物にも大きなインパクトを与えるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年4月7日に『Current Biology』にて発表されました。

目次

- なぜ“世界一研究される雑草”なのか?

- 種子サイズを支配する仕組みを発見! 農業革新への一歩

なぜ“世界一研究される雑草”なのか?

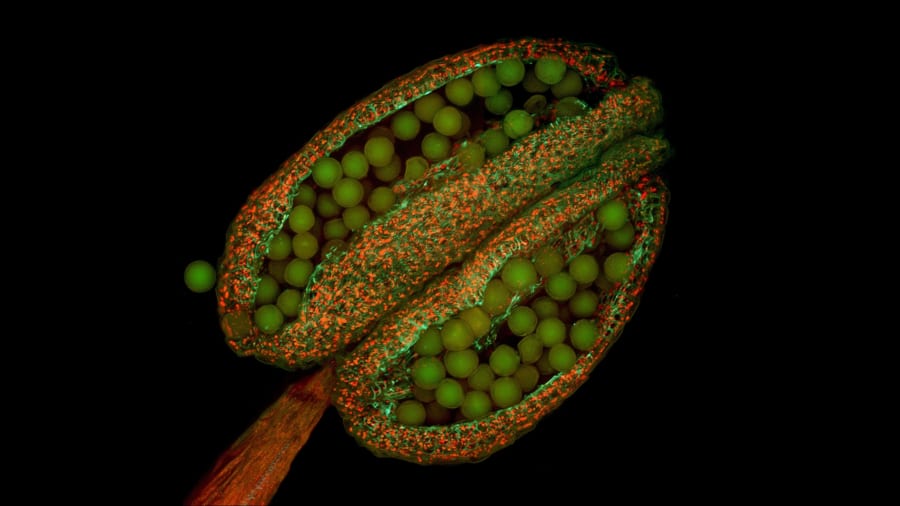

シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)は、小さな葉と白い花を咲かせる、どこにでも生えていそうな雑草です。

ところが、動物実験の世界で「マウス」がエースとされるように、植物実験の世界では「シロイヌナズナ」がエースとなっています。

世界中の研究者が、この小さな雑草を使って遺伝子の働きや植物の発生のしくみを深く探究してきました。

その理由は、シロイヌナズナのゲノム(遺伝情報)がコンパクトで解析しやすく、種子ができるまでのライフサイクルがわずか数週間しかかからないからです。

また、背丈もあまり高くならず、実験室のスペースを大きく取らないため、大量に育てて突然変異体を集中的に調べることが可能なのです。

今現在も宇宙ステーションでの生育実験や、新しい遺伝子を導入してその働きを確かめる研究など、実に幅広い分野で活躍してきました。

中には、“謎の花の形”をした突然変異体を観察したり、地上と宇宙で育てた場合の違いを調べたりと、まるで植物界のショウジョウバエのような使われ方もされています。