この褐色脂肪の量や働きには個人差があり、その違いが“太りにくさ”や“エネルギー消費のしやすさ”に影響していると考えられています。

今回の研究では、日本国内の健康な成人500人以上を対象に、体の中の褐色脂肪の働きやエネルギーの使い方を詳しく調べました。

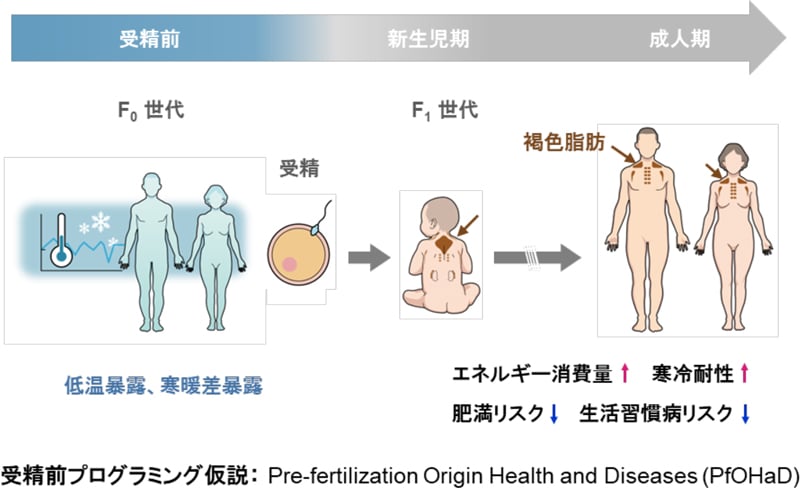

被験者の誕生日からおおよその受精日(妊娠が始まった時期)を逆算し、その頃の気温や一日の寒暖差などを調べました。

そして、「寒い時期に受精した人」と「暖かい時期に受精した人」でグループに分けし、それぞれの身体の特徴を比較したのです。

研究では、褐色脂肪の働き具合を調べるために、陽電子放出断層撮影法(FDG-PET/CT)という特別な画像診断装置が使われました。これは、寒い環境で体がどれくらい糖を使っているかを可視化する方法で、褐色脂肪が活発かどうかを測るのに適しています。

さらに、より日常的に使える方法として、近赤外時間分解分光法(NIR-TRS)という、体の外から褐色脂肪の血流を測る非侵襲的な検査も用いられました。

また、食後のエネルギー消費や、寒さにさらされたときの体の反応(非ふるえ熱産生)も測定し、それぞれのグループで違いがあるかを検証しました。

結果として、寒い時期に受精した人は、大人になっても褐色脂肪がよく働き、寒さに対してしっかり反応し、カロリーを燃やす力が高いことがわかったのです。

そのため、体脂肪がつきにくく、BMI(体格指数)や内臓脂肪も少ない傾向が見られたのです。

受精のタイミングでなぜ太りやすさが変わるのか?

この不思議な現象には、「エピジェネティクス」という生物学の考え方が関係しています。

エピジェネティクスとは、DNAの設計図自体は変わらないのに、どの遺伝子を働かせるかの“スイッチの入り方”が、環境によって変わるという仕組みのことです。