農民たちは、荒れ狂う風と砂塵、そして突如として現れるこの飛べない鳥の襲来に、日々の労作の中で絶望と闘いながら、どうにか生計を立てるために奔走したのです。

このように、エミューの侵攻は、当時の農民たちにとって単なる野生動物の出現以上の意味を持っていました。

それは、自然の予測不可能な力と、人間の努力がぶつかり合う壮絶な戦いの始まりであり、農民たちの絶え間ない奮闘の日々の象徴でもあったのです。

逃げ足の速いエミューに歴戦の猛者も苦戦

農民たちの悲哀に対する政府の応えは、決断的かつ劇的なものでした。

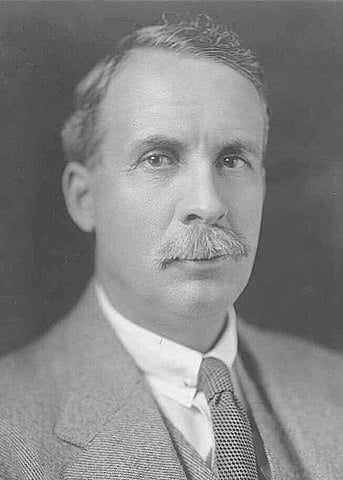

1932年11月、経済的苦境に立たされた農家の嘆願に応え、国防大臣ジョージ・ピアース卿は、かつての戦場で鍛えられたオーストラリア陸軍の一部隊を派遣する決定を下します。

指揮を執ったのは、G・P・W・メレディス少佐。

彼は、最新の軽機関銃と1万発にのぼる弾薬を手に、エミュー駆除作戦に挑むため、兵士たちを率いました。

これほどの武力をもってすれば、いかなる敵もひとたまりもありません。

まして敵はあのエミュー。

今でこそ研究が進み、エミューの意外な知性にもスポットライトが当たりつつあるものの、当時は研究がほとんど進んでいなかったこともあり、「世界で最も愚かな鳥」とまで言われていました。

「世界で最も愚かな鳥」と呼ばれるエミュー、実は賢いと判明

しかし、予想とは裏腹に、出動初日から戦場は混沌と化したのです。

駆除作戦が行われた時、雨季の影響で大地は乾いておらず、エミューたちは広大な農地を巧みに分散しながら移動していました。

待ち伏せ作戦が試みられるも、予期せぬエミューの俊敏な動きにより、狙撃は思うような成果を上げられなかったのです。

兵士たちは的を絞りにくい相手に次々と弾丸を放ったものの、その効果は限定的でした。