多くの人が次のように考えている可能性がある:

昼間:太陽光だけでまかなえる➡火力・原子力は停止またはゼロ運転 夕方以降、雨天・曇天・降雪時:再エネ設備が止まってしまう ➡ 火力や原子力をすぐに起動して発電 このサイクルを毎日繰り返す

これは、現実の設備運用から見て極めて非現実的であり、技術的にも設備寿命的にも無理がある。仮にゼロ運転ではなくターンダウン運転を採るとしても、その効率低下や負荷変動による影響は計り知れない。まったく実効性はない。

代替案とその課題

ターンダウンせずに出力を余剰として活用するアイデアとして、水素製造、メタノール合成、揚水発電、蓄電池などが挙げられるが、以下の課題がある:

高コスト システムが複雑化 エネルギー変換効率が低い(効率が50%以下など) インフラ整備・制度設計の課題

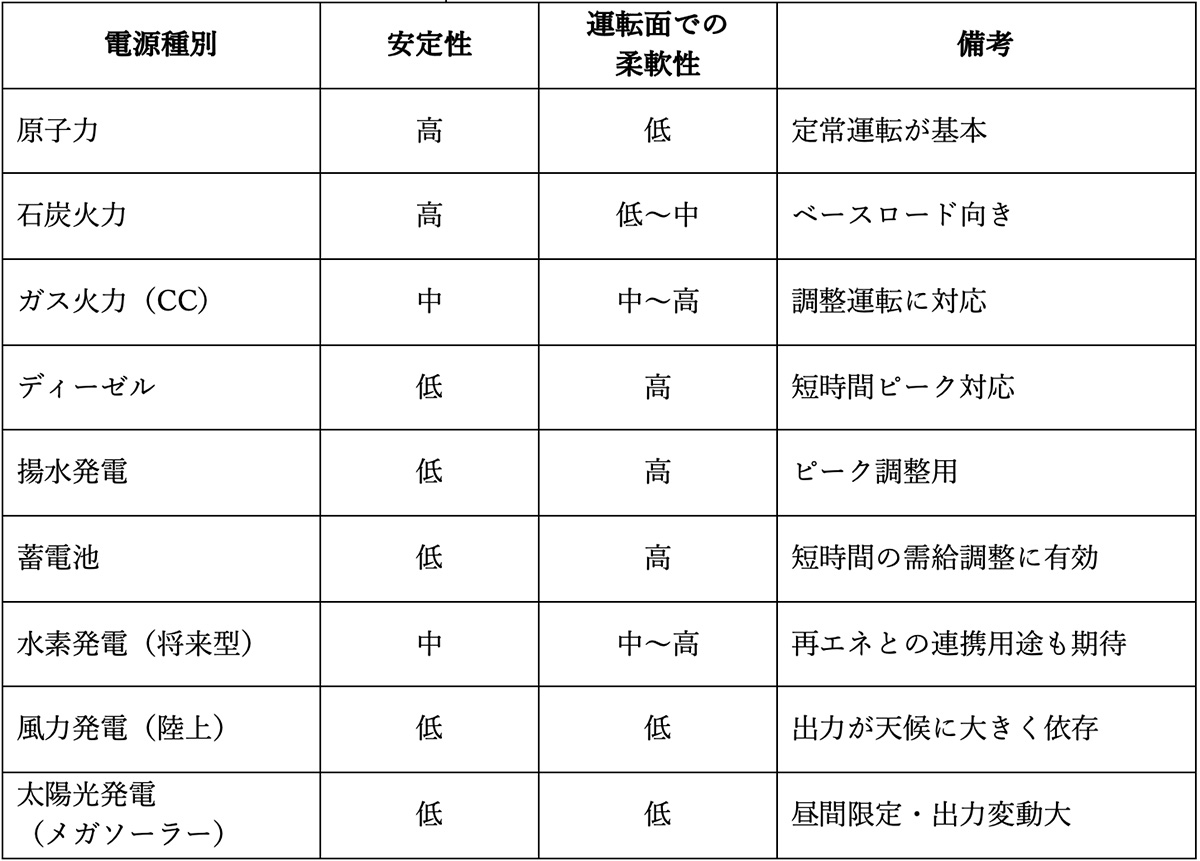

電源ごとの役割と特性の整理

ここで、電源ごとの安定性と運転面での柔軟性をまとめてみた。

※詳細は文末参照

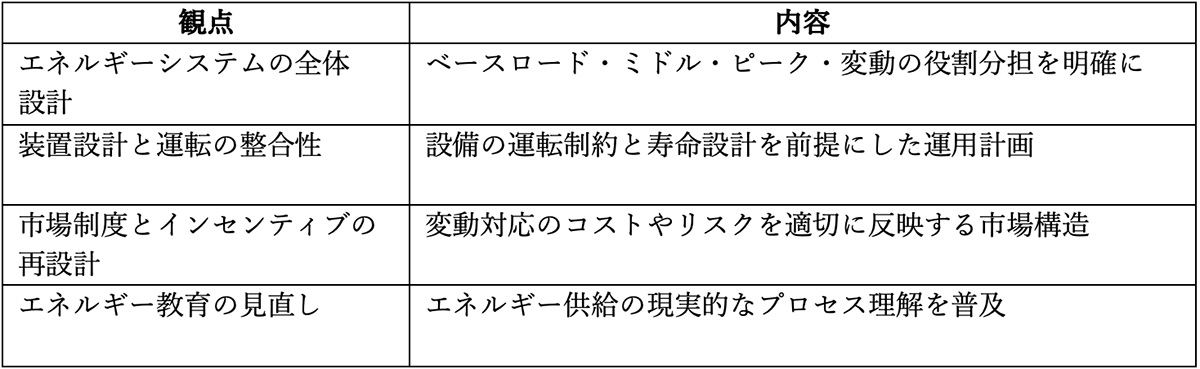

これから必要な視点

これまでの議論を踏まえ、安全で経済的にも手頃な発電システム実現のために必要な視点を列挙してみた。

議論の再構築が必要

現代のエネルギー政策議論において、「再エネを主力にし、火力・原子力を柔軟なバックアップに」という構想は、設備の技術的実態と乖離している。

今後は以下の視点が必要である:

電源ごとの設計思想と運用制約を前提とした議論 「定常性と柔軟性」のバランスを考慮したエネルギーミックス設計 エネルギー供給の技術的現実への理解と普及

これを怠れば、現場を知らぬ理想論によって、将来的なエネルギー供給の不安定化と設備トラブルを招く危険がある。

最後に

最後に添付した一覧表は、電源別の設備利用率、LCOE、FCOE、安全性・リスク、立地制約、導入の柔軟性を比較したものである。その中でも注目すべき項目は、LCOEと(均等化発電原価)とFCOE(総合発電コスト)である。LCOEは、経済産業省などの資料でも見られるが、発電時のコストのみを抽出した発電コストである。