フランスのトゥールーズ大学(UT)を中心とする国際的な研究チームによって、地球温暖化の進行にともない炭素を大量に蓄える湿地や泥炭地からのCO₂排出量が増えるという懸念に、思わぬ救世主が現れる可能性が示唆されました。

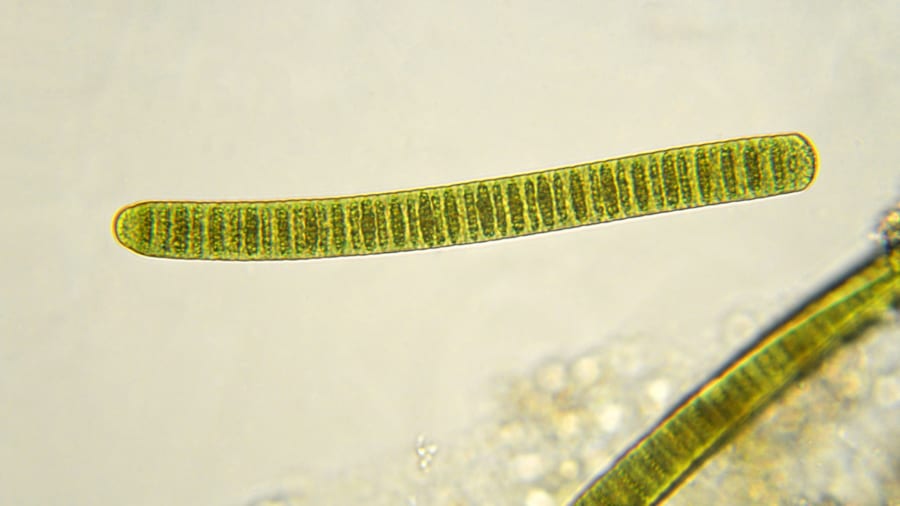

その“意外なヒーロー”とは、シアノバクテリアや藻類などの微細な光合成生物です。

目には見えないほど小さな生き物たちが、大規模な実験とシミュレーションにより、実は地球全体の炭素収支を大きく左右しうると考えられるようになったのです。

研究では制御された条件次第では藻類の二酸化炭素吸収量が放出量を上回るケースも確認されました。

もし本当に、これらの微細藻類が温暖化によるCO₂排出の一部を相殺してくれるのだとしたら、私たちの未来にどのような影響を与えるのでしょうか?

研究内容の詳細は『Nature Climate Change』にて発表されました。

目次

- 意外な救世主は“微生物”?泥炭地を巡る温暖化の新シナリオ

- 藻類の増殖が二酸化炭素排出を相殺できる

- 炭素放出と吸収の綱引き:小さな藻類が握る未来の鍵

意外な救世主は“微生物”?泥炭地を巡る温暖化の新シナリオ

北半球の寒冷かつ湿度の高い地域には、「湿地」や「泥炭地」と呼ばれる独特の生態系が点在しています。

これらは一見地味に見えるかもしれませんが、実は「地球上で最も膨大な炭素を貯蔵している場所のひとつ」といわれるほど重要な存在です。

どうしてそんなに炭素をため込めるのかというと、長い年月にわたり、植物や微生物の遺骸が酸素の乏しい状態で分解されにくく、次々と堆積してきたから。

こうして生まれる“泥炭”には、何百年、何千年という気の遠くなるような時間をかけて蓄えられた炭素がたっぷり含まれています。

従来、湿地や泥炭地での炭素貯留は、コケ類や湿地性の高等植物が光合成を通してCO₂を取り込み、それが土壌に蓄積する、というメカニズムが主に注目されてきました。