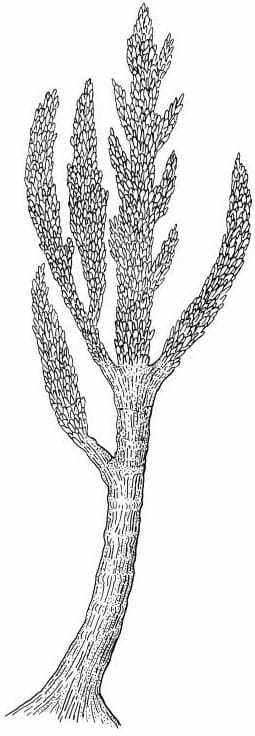

今から約4億3000万年前、まだ地上に背の高い樹木が存在しなかったデボン紀からシルル紀にかけて、奇妙な生物が大地からそびえ立っていた。その名は「プロトタキシーテス」。大きいものでは高さ8メートル、幹の直径は1メートルにも達したという、まさに古代の巨人だ。

1843年に初めて化石が発見されたとき、それは古代の腐った針葉樹だと考えられた。しかし、当時の地球にはまだ我々が知るような木は存在していなかった。では、この巨大な塔のような生物は一体何だったのだろうか?

長い間、多くの科学者はプロトタキシーテスを一種の巨大な菌類、つまりキノコの仲間だと考えてきた。2007年には、化石に含まれる炭素同位体の分析結果から、他の生物から栄養を得て生きていた菌類的な特徴が見られるとして、この説が有力視された時期もあった。「巨大キノコが地球を支配した時代」といった、やや扇情的なタイトルの動画が広まったのもこの頃だ。しかし、この生物の正体に関する議論は、実はずっと決着がついていなかったのだ。

キノコ説に待った! 新たな化石分析が示すもの

そんな長年の謎に一石を投じる研究が現れた。エディンバラ大学の古生物学者コランタン・ロロン氏らのチームが、スコットランドのアバディーンシャーで発見されたプロトタキシーテス化石(Prototaxites taiti という種、以下P. taiti)を詳細に分析した結果、驚くべき事実が明らかになったのだ。査読前の論文を公開するウェブサイトbioarXivに最近アップロードされた研究によると、この生物は解剖学的にも化学的にも、菌類とはあまりにも多くの点で異なっているという。

ロロン氏らが調べた P. taiti は、他の場所で見つかる巨大なものよりは小型だったが、保存状態が良く、内部構造まで詳しく観察できた。その結果、従来の説を覆す特徴が次々と見つかった。

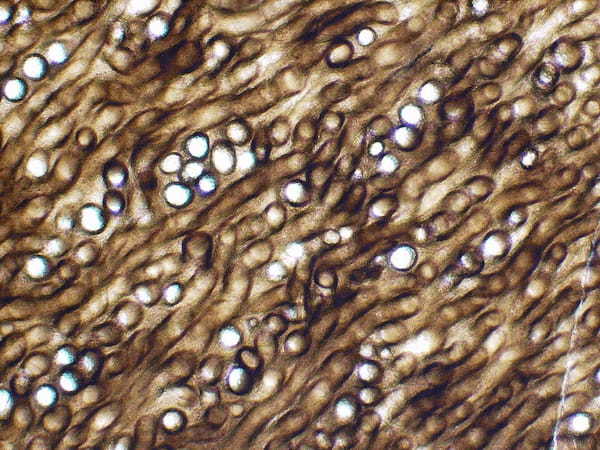

まず、体の内部構造だ。化石の断面を見ると、内部には「髄斑(ずいはん)」と呼ばれる、不規則に配置された細胞の塊が見られた。現生の菌類にこのような構造はない。さらに、内部は様々な種類の「管」で構成されていた。細く曲がりくねって枝分かれする管、壁が厚く枝分かれしない太い管、そして、まるで木の年輪のようなかすかな構造を持つ、さらに太い管。こんな多様な管を持つ菌類は、今の地球上には存在しない。菌類で輪のような構造が見られるのは、胞子を飛ばすための「弾糸(だんし)」と呼ばれる特殊な部分だけだ。また、以前は胞子が入った袋(胞子嚢)だと考えられていた構造も、今回の研究では本体と有機的なつながりがない可能性が指摘されている。