一方で、ロールズへの反論として、リバタリアンのロバート・ノージックが『アナーキー・国家・ユートピア』を発表し、個人の自由と所有権の絶対性を主張した。彼は、国家による所得再分配を否定し、最小国家の役割に限定する立場を取った。

さらに、1980年代以降には、マイケル・サンデルのようなコミュニタリアンが登場し、リベラリズムの個人中心的な正義観に対して、共同体や歴史的背景を重視する立場を提示した。「共通善」という概念を軸に、個人の自由だけでなく、社会の文化や価値観の影響を考慮する視点を打ち出している。

こうしたアメリカの正義論の流れを理解することは、現代社会における正義や公平性の議論を深める上で極めて重要である。本書の内容とあわせて、アメリカの哲学的議論にも目を向けることで、より広い視点から「正義とは何か?」を考える契機となるだろう。

そして、現代のアメリカの正義論の議論で終わらずに、古代ギリシャの論争にまでさかのぼっていく展開は、壮大でとてもエキサイティングなのである。

■

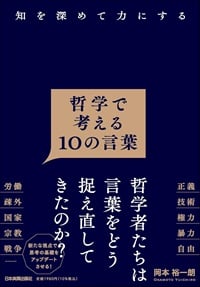

本書の魅力は、哲学の専門的な内容を扱いながらも、難解になりすぎず、読者に親しみやすい形で哲学の醍醐味を伝えている点にある。古代ギリシアから現代までの哲学者の思想をバランスよく紹介し、哲学の広がりを実感できるようになっている。哲学を学びたいが難しそうで躊躇している人にとって、本書は最適な入門書となるだろう。

本書を読むことで、哲学の言葉がどのように使われ、どのように変遷してきたのかを理解するだけでなく、哲学的な思考の面白さを存分に味わうことができる。哲学に興味がある人はもちろん、日常の中で言葉を深く考えたい人にもぜひ手に取ってほしい一冊だ。

【目次】 Theme1 正義 Theme2 技術 Theme3 権力 Theme4 暴力 Theme5 自由 Theme6 労働 Theme7 疎外 Theme8 国家 Theme9 宗教 Theme10 戦争