同じ薬の価格が薬価と小売りでこんなに違うのは、医師会の強い政治力で、診療報酬を上げる代わりに薬価を下げてきたからだ。おかげで外資系製薬メーカーは日本から撤退し、国内メーカーも処方薬をやめて小売りに力を入れるようになったため、薬が不足している。

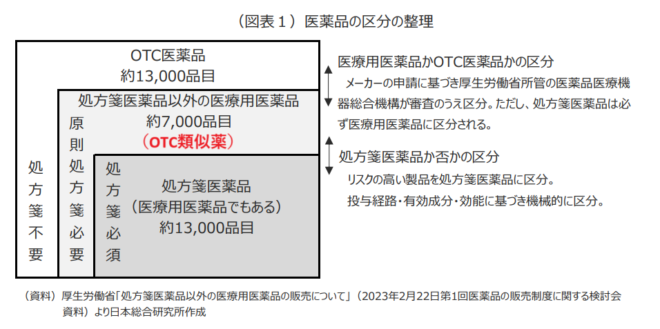

諸悪の根源は、この医療用医薬品という曖昧な分類である。これは処方箋医薬品を含むが、それ以外に処方箋の必要ないグレーゾーン(OTC類似薬)が約7000品目ある。これはリスクにもとづく分類ではなく製薬メーカーの申請で決まり、世界には類をみない。

日本総研の資料

維新が提案しているOTC類似薬の規制緩和は、処方箋の義務づけをやめることだが、そうすると一般の小売店でも零売価格で売れるようになる。たとえば湿布薬の零売価格は薬価の約3倍だから、診察料や処方料を払うより安い場合もある。

厚労省は「医療用医薬品を小売店で売るのはやむをえない場合に限る」という2014年の通知で零売薬局を規制してきたが、今度の薬機法改正でこの規制を法制化し、医療用医薬品の小売りを原則禁止して零売をなくそうとしている。これに対して零売薬局3社が「憲法に定める営業の自由の侵害だ」として行政訴訟を起こした。

厚労省のねらいは明白である。処方箋なしで医療用医薬品を販売できないようにすることだ。日本総研の調べによるとOTC類似薬は医療用医薬品の18%で、売上げは年間約1兆円にのぼる。これをすべて保険適用外にすると、約4000億円の財政負担が減るといわれている。

特に湿布薬は整形外科の最大の収入源だから、これが市販薬として出回ると、整形外科の経営は傾く。これは医師会にとっては一大事なので、これまでも零売の禁止を求めてきた。厚労省はこれを受けて規制強化し、保険適用を義務づけようとしているのだ。

維新はまずこの薬機法改正案に反対し、厚労省とは逆に医療用医薬品という分類を廃止して、世界の他の国と同じく処方箋医薬品と市販薬の2種類に分類を簡素化すべきだ。それが膨大な浪費を含む医療保険の改革の第一歩である。