かつて痛風は「ぜいたく病」と呼ばれ、豊かな食生活を送る人の病気だと考えられていました。

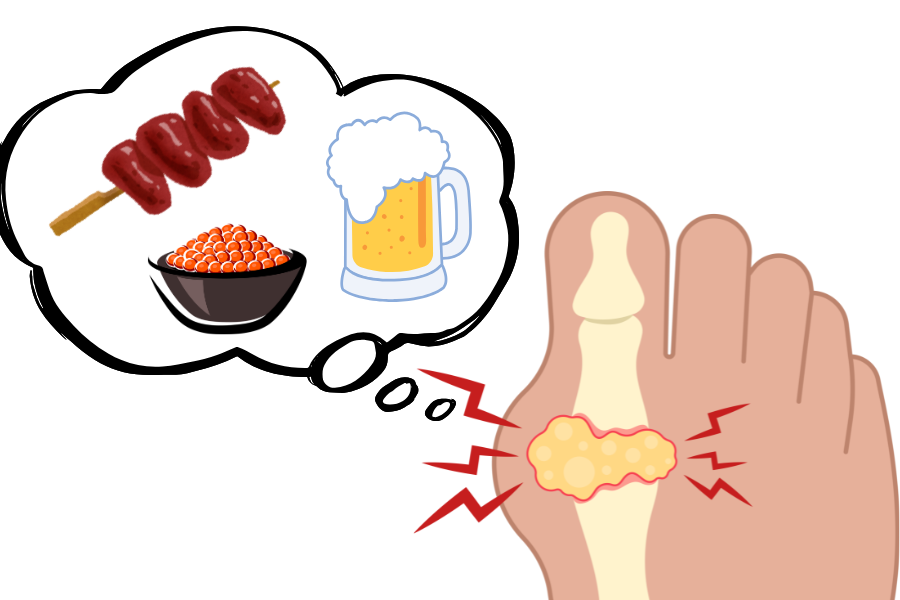

今でもビールや肉類を好む人はリスクが高いと言われ、生活習慣が大きな要因とされてきました。

そのため痛風と診断された患者は気恥ずかしさを感じるかもしれません。

また痛風患者に対して「不摂生」「自己責任」「おじさんの病気」などと偏ったイメージを持つ人もいます。

しかし、最近の研究がこの常識を覆そうとしています。

オタゴ大学(University of Otago)を中心とする国際研究チームは、大規模なゲノムワイド関連解析(GWAS)を実施し、痛風の発症には遺伝的要因が深く関わっていることを示唆しました。

この研究の詳細は、2024年10月15日付の『Nature Genetics』誌に掲載されています。

目次

- 痛風の症状と原因――本当に「ぜいたく病」なのか

- 痛風の発症は遺伝的要因が大きかった

痛風の症状と原因――本当に「ぜいたく病」なのか

痛風は、血液の中に尿酸がたまりすぎることで起こる病気です。

尿酸は、食べ物や体の中の細胞が分解されるときにできる「プリン体」という物質から作られます。

通常は腎臓を通じて尿と一緒に排出されますが、排出がうまくいかなかったり、尿酸が多く作られすぎたりすると、血液の中にたまり、高尿酸血症という状態になります。

そして尿酸が多すぎると、体の中で結晶になり、関節にたまります。

特に足の親指の関節にたまりやすく、突然激しい痛みが起こることがあります。

関節が赤く腫れ、歩くのもつらくなることが多いです。

この痛みは数日から1週間ほど続き、治った後も再発しやすい特徴があります。

また、痛風が進行すると腎臓にも影響を与え、尿路結石や腎臓の働きが悪くなることもあります。

痛風のリスクを高める食品には、プリン体を多く含むものが挙げられます。