最後に、総固定資本形成から固定資本減耗を差し引いた純固定資本形成について見てみましょう。

純固定資本形成がプラスだと固定資産残高が増え、マイナスだと減る事になります。

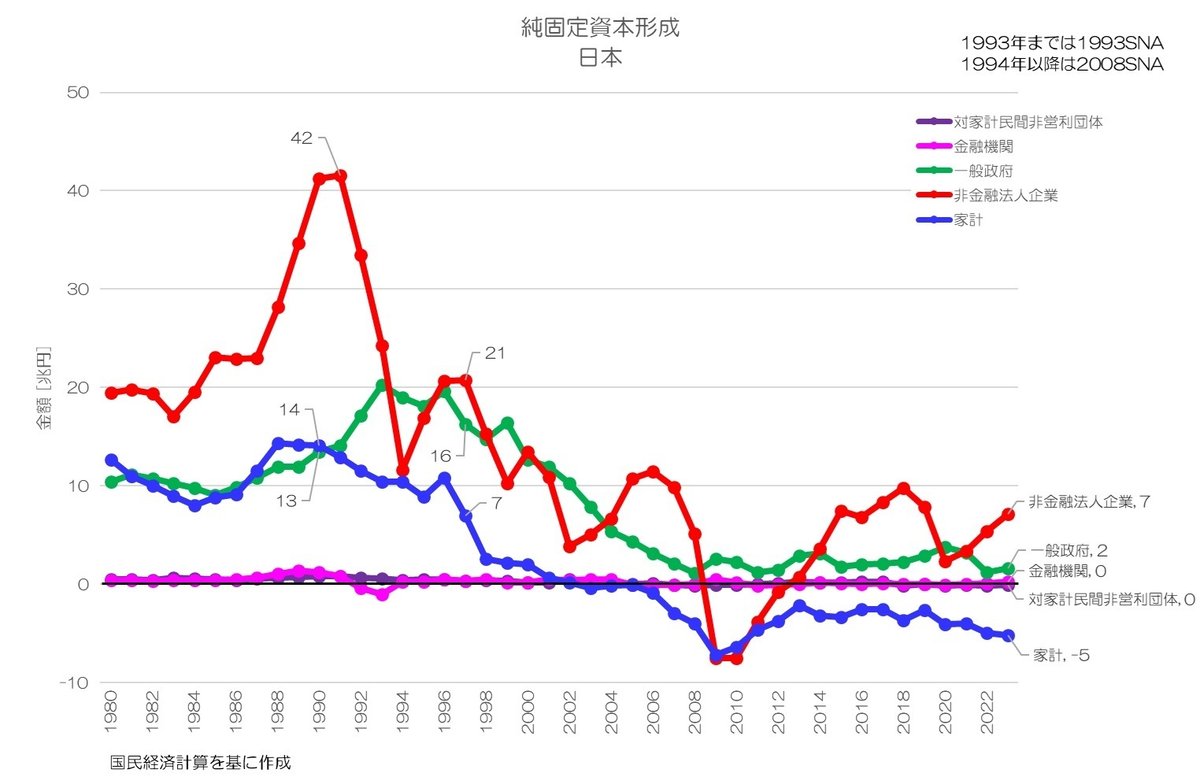

図3 純固定資本形成 日本国民経済計算より

図3は日本の経済主体別純固定資本形成です。

家計、企業、政府それぞれが、1990年代をピークにして減少し、2010年頃から停滞している事になります。

2000年代後半から、家計はマイナスとなり、企業と政府はややプラスで推移しています。

企業は総固定資本形成、固定資本減耗では規模が大きかったですが、差引の純固定資本形成では近年政府や家計とそれほど変わらない規模感となっています。

いずれの経済主体も、減耗と相応する程度の投資しかなく、かつてのように投資が大きく上回っていた状況とは大きく異なっている事になりますね。

4. 日本の純固定資本形成の特徴

今回は日本の経済主体別に、総固定資本形成、固定資本減耗、純固定資本形成の推移をご紹介しました。

投資の規模は企業が圧倒的で、高止まりが続いているような状況です。

家計と政府は同じくらいの規模で、1990年代をピークにして減少、停滞が続いています。

2010年頃から企業と政府の総固定資本形成はやや上向きとなっていますので、今後は少しずつ投資が増えていくのかもしれません。

一方で、純固定資本形成は各経済主体とも減少して、当時からするとゼロ近辺で安定しています。減耗分に相当する投資しかしていない状況で、固定資産の蓄積がわずかずつになっている事を意味します。

特に企業部門で、総固定資本形成が固定資本減耗を大きく上回り、投資が活発化していくのか、今後の推移が気になるところです。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2025年2月14日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。