COSPV/iStock

日本の経済主体別固定資本形成について、その推移を可視化してみます。

1. 日本の総固定資本形成

前回は、日本全体と経済主体ごとの総固定資本形成、固定資本減耗、純固定資本形成をご紹介しました。

今回は、総固定資本形成、固定資本減耗、純固定資本形成のそれぞれについて、経済主体ごとの推移を可視化し、どの経済主体の規模が大きいのかを確認してみます。

まずは、投資となる総固定資本形成から見てみましょう。

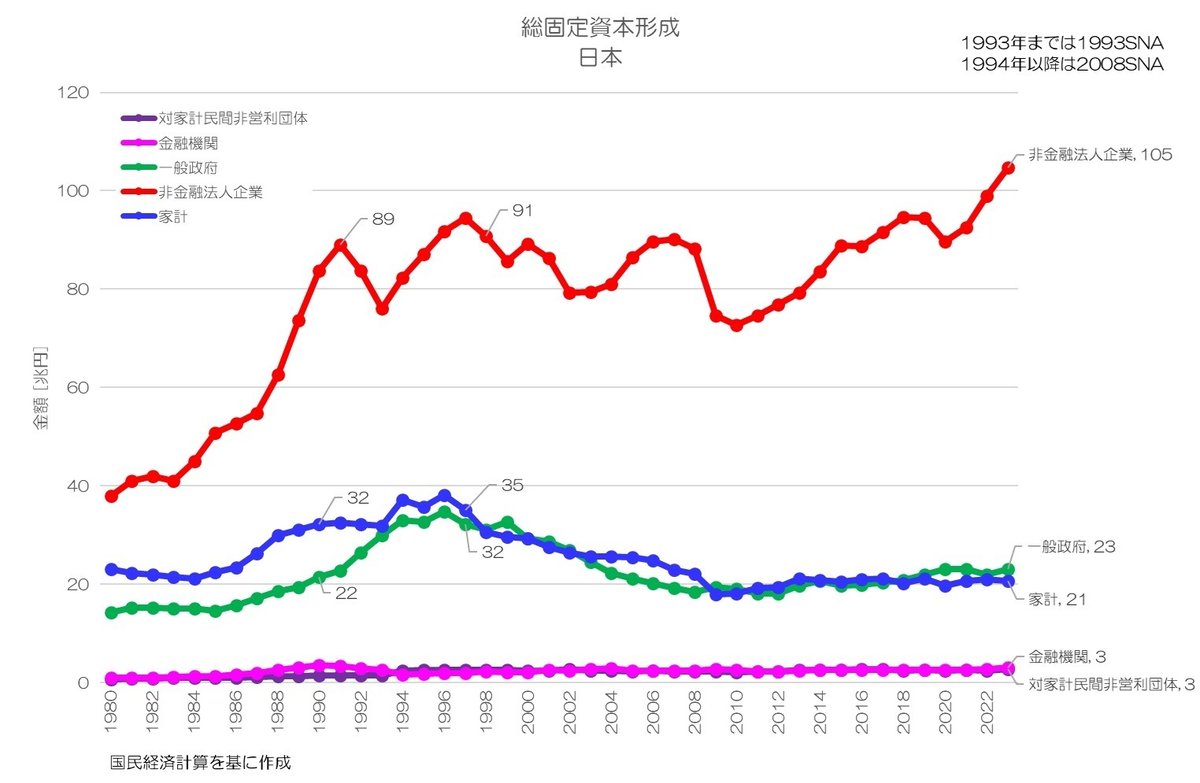

図1 総固定資本形成 日本国民経済計算より

図1が日本の経済主体別総固定資本形成の推移です。

圧倒的なのは企業による投資です。

バブル期に90兆円程度に達し、その後はアップダウンがありながらも一定規模が維持されてきたことになります。

特に、リーマンショックで大きく減少した後は、基本的に増加傾向が続いています。

一方で、家計と政府は1990年代後半をピークにして減少し停滞が続いています。

それぞれピークからすると10兆円程度は減少しているようです。

金融機関と対家計民間非営利団体(NPISH)はごく小規模である事も確認できます。

2. 日本の固定資本減耗

続いて、経済主体別の固定資本減耗についても見てみましょう。

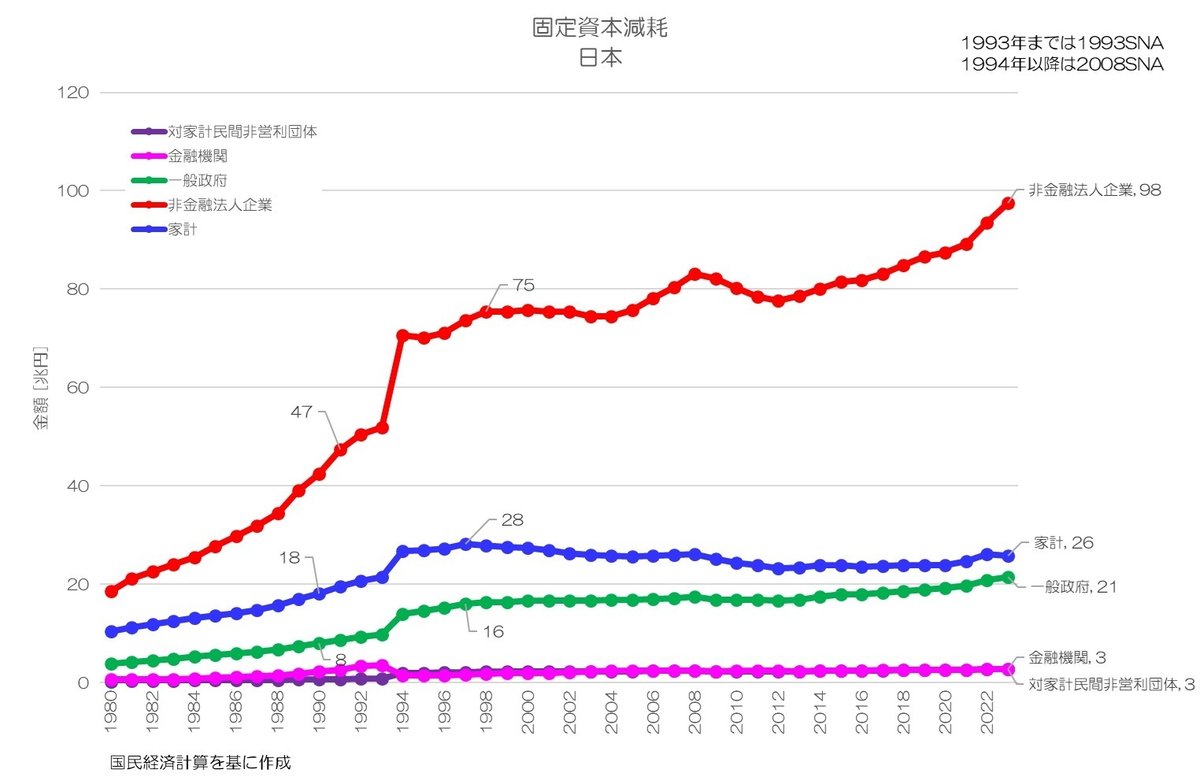

図2 固定資本減耗 日本国民経済計算を基に作成

図2が日本の経済主体別固定資本減耗です。

やはり企業が圧倒的で、かつ増加傾向となっています。

1993年から1994年にかけて急激に増加していますが、これは1993SNAから2008SNAへの切り替えによるものと考えられます。

固定資本減耗の評価方法が変わったのか、それまで計上していなかった項目が計上されるようになったのかといった事が考えられそうです。

家計の固定資本減耗は緩やかに減少を続け、政府はやや増加しています。

いずれにしろ、投資規模の大きな企業の固定資本減耗が大きいという事が確認できますね。