かつて何時間でも熱中できたテレビゲームが、年を重ねるとともに「なんだか退屈だ」と感じるようになる――そんな経験はないでしょうか?

これは単なる飽きではなく、脳の報酬系の変化による可能性が指摘されています。

最近の神経科学の研究では、「無快楽症(アネドニア)」と呼ばれる、快楽を感じにくくなる症状が報酬系の変化と関連していることが示唆されています。

この現象を理解することで、年齢を重ねても新鮮な喜びを感じる方法を探ることができるかもしれません。

目次

- 無快楽症とは? 快楽を感じにくくなる脳のメカニズム

- どうすれば「新鮮な感動」を取り戻せるのか?

無快楽症とは? 快楽を感じにくくなる脳のメカニズム

無快楽症とは、楽しいと感じるはずの活動に対して興味を持てなくなる状態を指します。

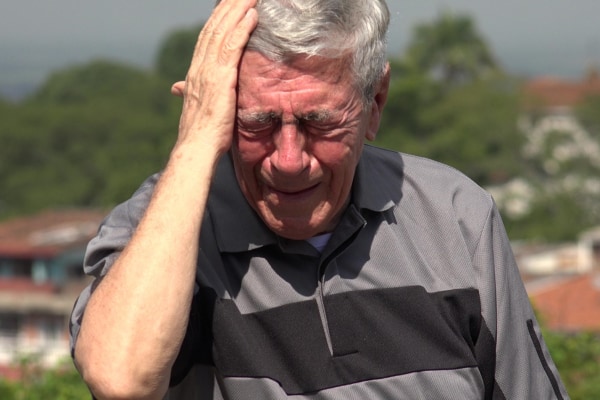

これはうつ病や統合失調症などの精神疾患と関連が深いとされていますが、必ずしも精神疾患のみに限らず、加齢や環境要因によっても発生する可能性があると言われています。

最新の研究では、視床の室傍核(PVT)と側坐核(NAc)の間の機能的結合性が強化されることが、無快楽症の症状と関連していることが明らかになっています。

PVTは覚醒・ストレス応答・報酬処理・学習と記憶という複数の機能を統合する重要な場所です。そして側坐核とつながることで報酬や動機づけに関連するされていて、側坐核はやる気スイッチなんて表現されることもある場所です。

この2つの脳領域の結合が強くなると、報酬系の働きが変化し、新しい刺激に対する感受性が低下すると考えられています。

つまり、強化された結合性によって脳はこの経験に対して「すでに満たされている」と誤解してしまい、関連する体験に対して期待値が下がるのです。

その結果、かつて夢中になったゲームや娯楽が「新鮮ではなくなった」「退屈になった」と感じるようになるのです。

「年を取ると涙もろくなる」のと矛盾? 感情変化との関係