髙巖『2号3号通報経由で事業者に入って来た場合』⇒元県民局長事案は非該当

そのほか、髙巖氏は『2号3号通報経由で事業者に入って来た場合』には、体制整備義務があると回答文で主張しています。

が、兵庫県の事案は、そんなものではありません。

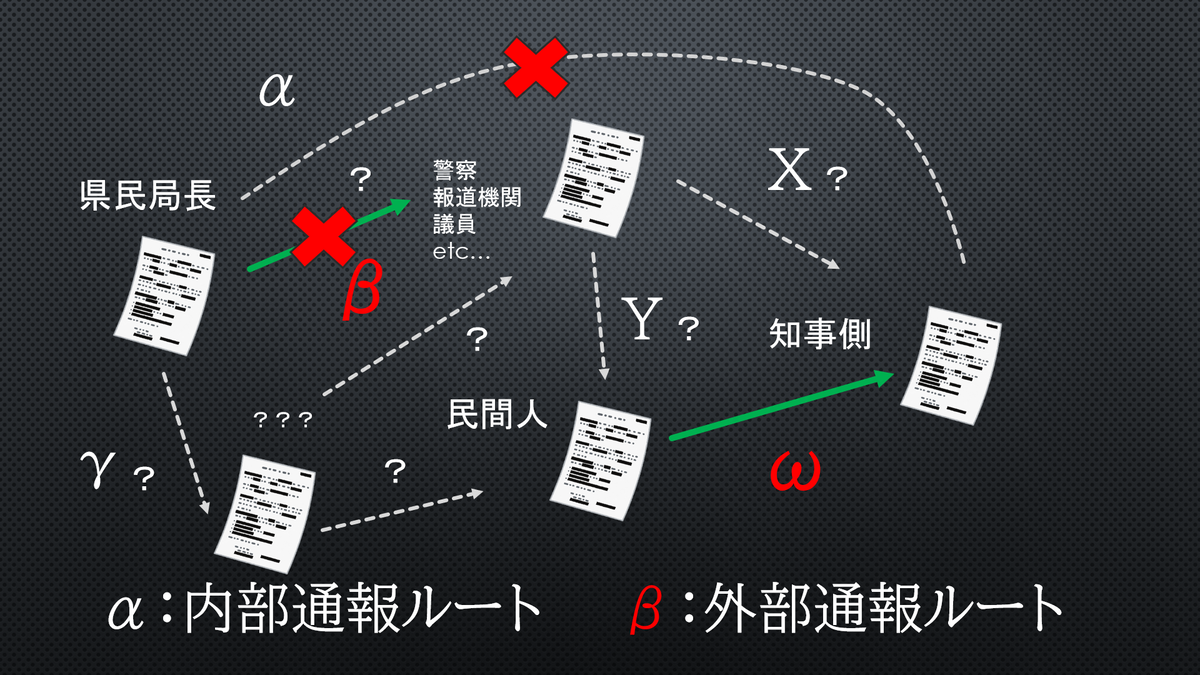

上掲図のように、3月12日付文書が知事側に文書が「もたらされた」のは、民間人を通じてでした。(4月に内部公益通報されたものとは異なる)

次に、兵庫県警によると、当該文書は郵送で文書が届いた(匿名)ということですが、県警はこれを公益通報としては扱わず、単なる情報提供として扱ったにすぎません。つまりは「文書の内容」が「通報」要件を充たさないということです。

もっと言えば、「県民局長から郵送されて県警に届いたのか?」という、「物理的な通報行為」の存在も、今となっては証明することができません。公用PC内の元県民局長作成と思われるデータに郵送先一覧があったという情報もありますが、実際に郵送をした人物が同一と言える保証はありません。

そして、髙巖氏の回答には、彼の立場や態度についての致命的なものがありました。

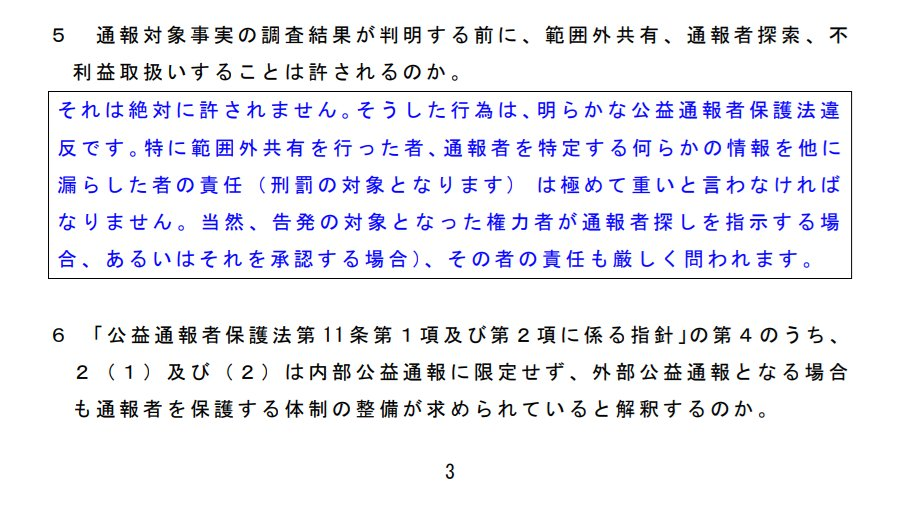

髙巖『通報者探索は絶対に許されない』⇒指針に探索が必要な場合の例外が記述

髙巖氏は『通報者探索は絶対に許されない』と回答しました。

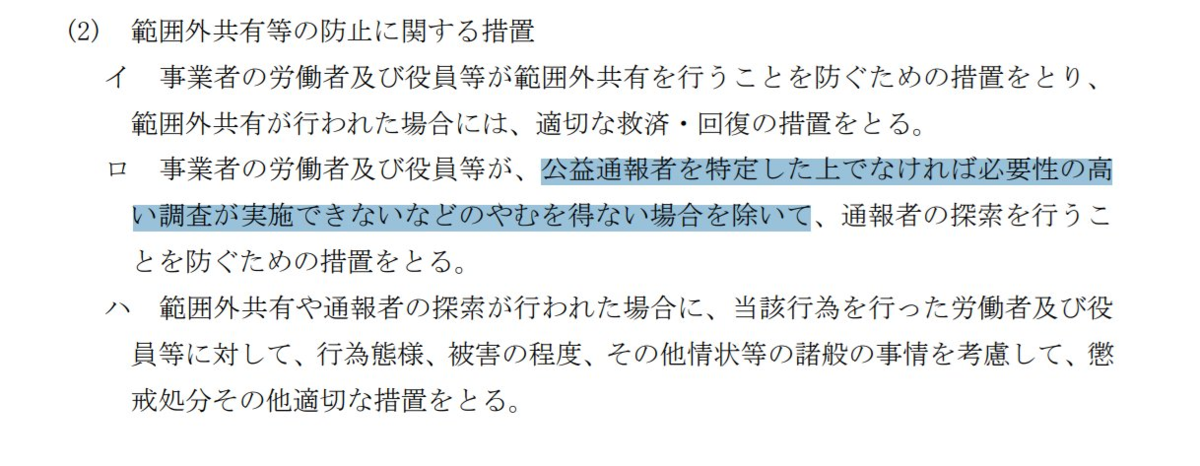

しかし、指針には探索が必要な例外が記述されています。

公益通報者保護法と制度の概要 | 消費者庁

事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる

髙巖氏の回答は、これに明確に反しています。

他にも、髙巖氏の回答は3月12日付文書について「内容がここまで具体的であれば」などと評価しています。日付や行為主体が書かれていないあの内容で「具体的」などと評することはできません。法的な文書を見たことがないのでしょうか?