不毛な喧騒の『犯人』が見つかる

兵庫県百条委員会で指針検討会座長の髙巖特任教授への質問

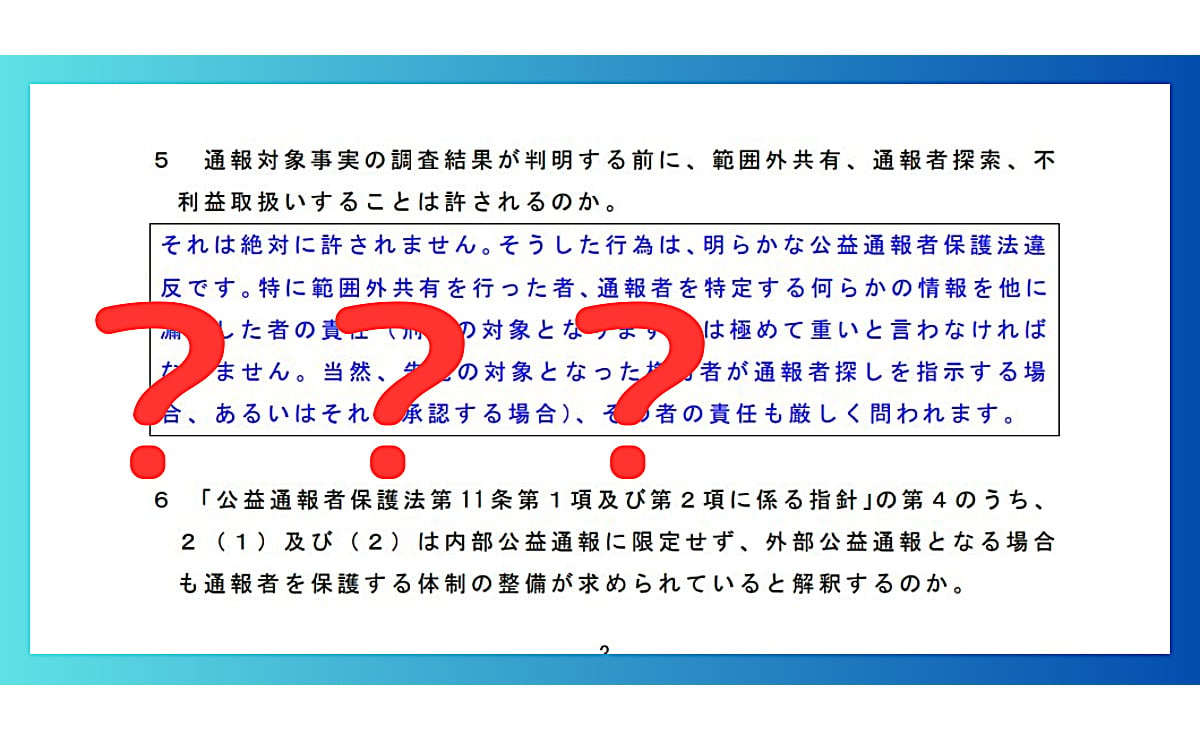

兵庫県議会/審議事項

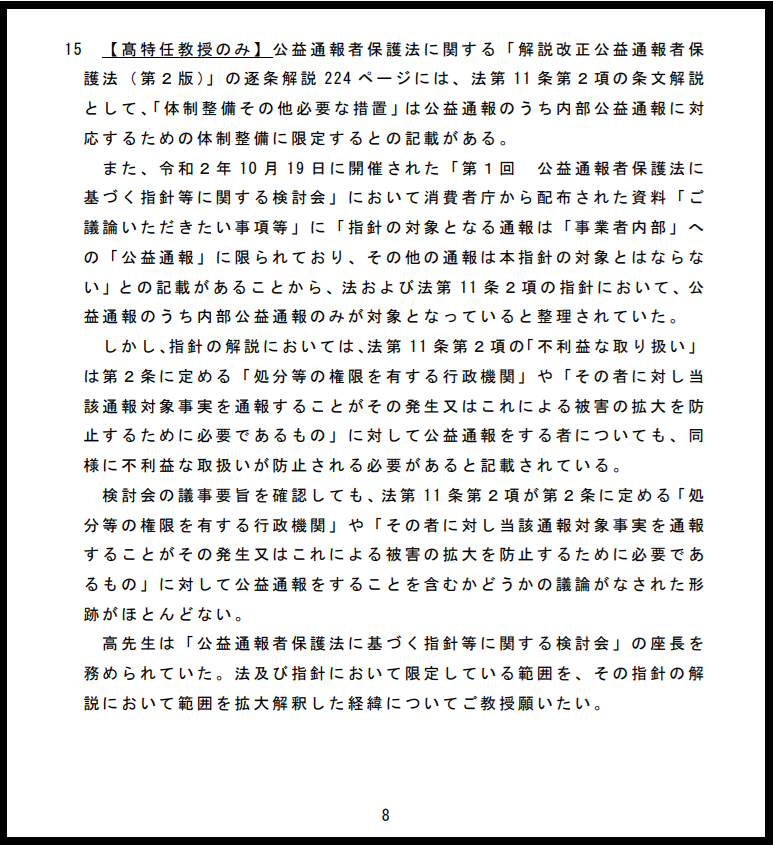

1月27日付の兵庫県議会文書問題調査特別委員会(百条委員会)の資料がUPされ、その中に【公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会 | 消費者庁】の座長だった髙巖(現:明治大学経営学部特任教授)への個別の質問とその回答があります。

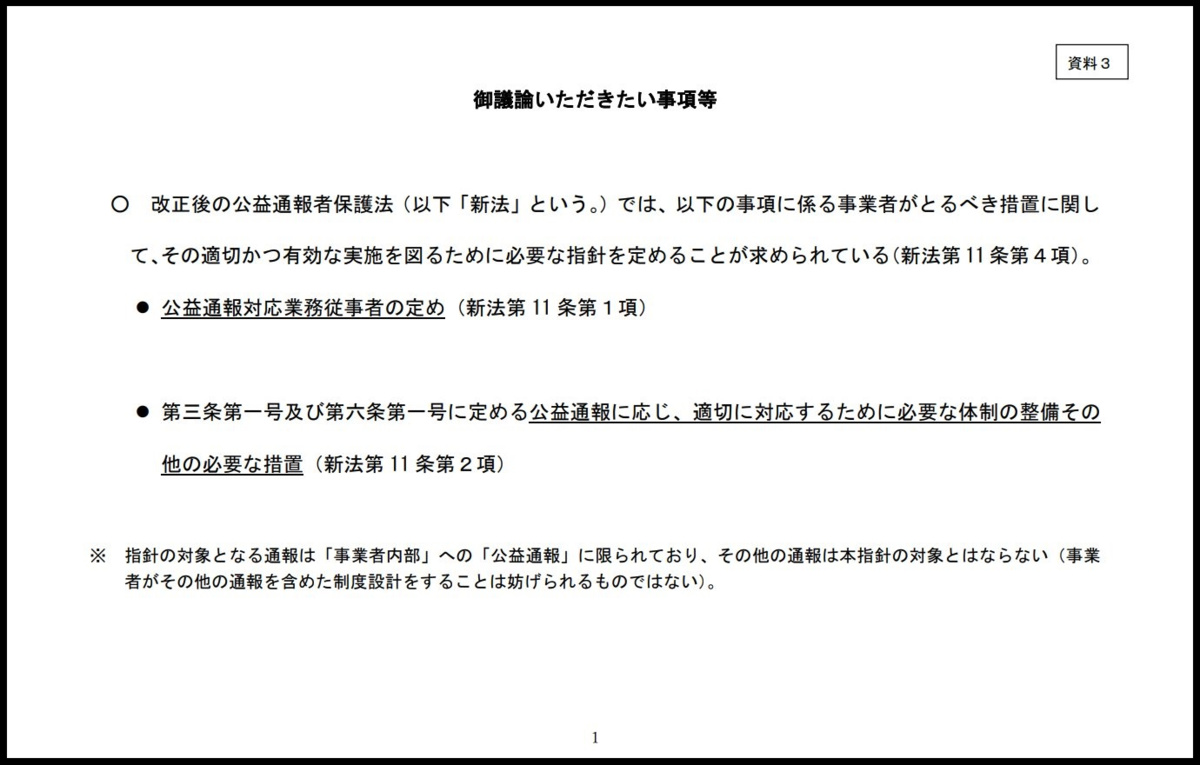

指針検討会の当初の議論では、「指針の対象となる通報は「事業者内部」への公益通報に限られており、その他の通報は本指針の対象とならない」と書いていたにもかかわらず、法及び指針において限定している範囲をその「指針の解説」において拡大解釈した経緯・理由を問うものです。

第3回までの資料には、この※欄にあるような記述がありました。

この事は私が昨年9月に指摘しています。

髙巖『説明が冗長になるから』⇒拡大解釈した理由になっていない

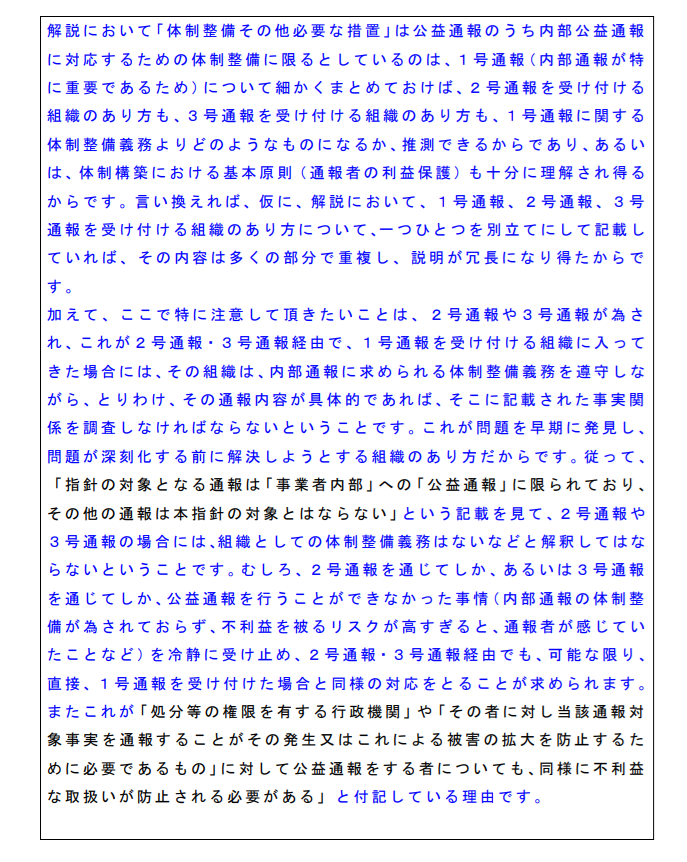

髙巖氏の回答は上掲画像の通りですが、要約すれば『1号通報に関していたことが2号・3号通報についても参照できる。説明が冗長になるから省いた』というものです。

この回答は、法及び指針において限定している範囲をその「指針の解説」において拡大解釈した経緯・理由について、まったく答えていません。

それに、この回答は消費者庁の回答とズレています。

消費者庁の見解は、公益通報者保護法11条2項(指針について書いている条文)の対象は、内部通報に限らない、というものだからです。

「指針の解説」のレベルで拡大解釈をしたのではなく、最初から法令上の文言の記述により、義務の内容には外部通報が行われた例における事業者側の義務も含まれている、という見解でした。しかも、「体制整備義務」とは別の「その他の措置」として外部通報時の探索禁止義務等について整理しています。

他方で、髙巖氏は、「体制整備義務」としか書いてません。

この消費者庁の見解には重大な陥穽があるということは以下で詳細に書いています。