音声の大きさや声のピッチの差を変化させることで「簡単」「中程度」「最も難しい」という3段階のリスニング条件が作られました。

このとき参加者の耳の周囲には皮膚センサー(電極)が貼り付けられ、耳介筋の電気活動(筋電図:EMG)が記録されました。

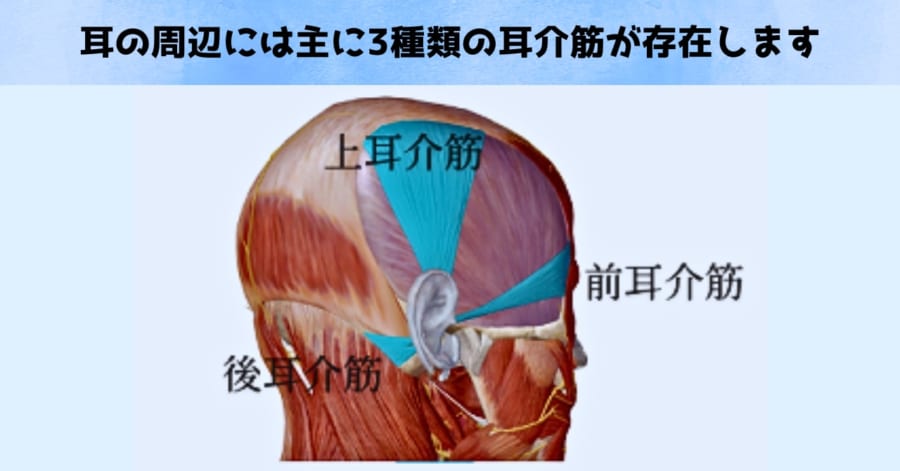

すると、聴取が困難な環境ほど上耳介筋(Auricularis superior)の活動が高まることが示されました。

たとえば、雑音が多くて内容を集中して聞き取りにくい状況ほど、耳介筋の電気的信号が強くなるのです。

また、耳を後方に引く後耳介筋(Auricularis posterior)は、音が被験者の後ろの方から聞こえるときにより活発でした。

これは犬などが気になる音に耳を向ける行動と似た反応だと言われています。

といったパターンが確認されました。

参加者のほとんどは「耳を自力で動かせない(動きを自覚できない)」人たちでしたが、筋肉そのものはしっかりと働いていたのです。

この結果は、退化しているように見えても、耳介筋とその神経回路は重要な音を聞こうとする際に無意識のうちに働いている可能性を示します。

これによって人間は前後左右に散らばる雑音の中からターゲットの音を認識しやすくなっているのかもしれません。

またもし耳介筋の活動を客観的な「聴取負担の指標」に使う研究が進めば、聞く努力が必要な状況をリアルタイムで検出し、より適切な補聴器の設計や調整につなげられるかもしれません。

たとえば、ユーザーが「聞こうと頑張っている」サインを補聴器が検出して、自動で雑音を制御するといった応用が考えられます。

一生懸命に聞こうとすると、脳は「耳を動かす回路」を使っている?