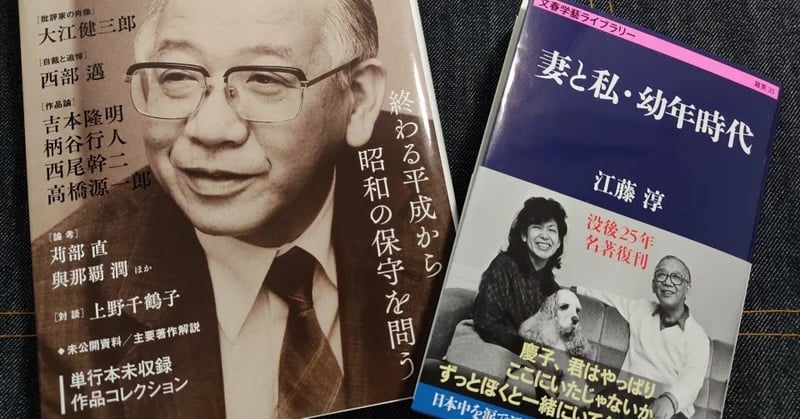

ご報告が遅れましたが、2/6に江藤淳の『妻と私・幼年時代』が文春学藝ライブラリーに入り、解説を担当しました。版元の方針により、昨日からこちらで全文がウェブでも読めます。

1999年7月の江藤の自殺に前後して単行本になった、最後の著作2冊の合本版なので、本文に続いて福田和也・吉本隆明・石原慎太郎の追悼文、武藤康史編の年譜が入り、その後に大トリとして私の文章。なんかすごい偉い人みたいですね(笑)。

実は、同書を論じるのはこれが3度目です。1回目は、2019年3月の双極性障害デー・フォーラムで自分の病気の体験を話すとき、講演全体のモチーフにしました(こちらのPDFで読めます)。

2回目はその直後、同年5月に出たムック『江藤淳 終わる平成から昭和の保守を問う』に寄せた「轟々たる雷鳴に死す」※1。2014~17年にかけての自分のうつの体験と対照しつつ、そもそもなぜ江藤は自殺の前に奥さんの「看取り記」を書いたのかを考察しました。

続いて7月に江藤の没後20周年のイベントに出るはずが、3日前に京都アニメーション事件に接して動揺した体験は、以前書いたとおりです。

で、そこからほぼ5年経っての3回目の言及が今回の「解説」なんですが、自分でも、変わったなぁ……と思いますね。

病気から復帰してまだ日が浅かった2回目までは、江藤の本を論じるときも、人間は自分の体験を「物語」にすることで生きのびる存在だというニュアンスが、前面に出ていました。

そんなに難しいことじゃなくて、たとえばある日突然うつになって、昨日まで読めた本が読めない、なぜか外出のためにドアを開けられない……みたいな事態を想像してください。あなたは、そのままで生きていけますか?

おそらく誰であれ、「なぜこうなった?」という問いが頭の中を猛烈に循環して、なんらかの病気の原因を(たとえ間違いでも)想定し、理由なしにいきなり不調に陥ったわけではないと思おうとするはずです。

結果としてそれが、自罰的ないし他罰的な妄想につながる例もよく見られます。病気の体験を振り返った『知性は死なない』で、そのことも書きました(当該箇所をこちらで読めます)。