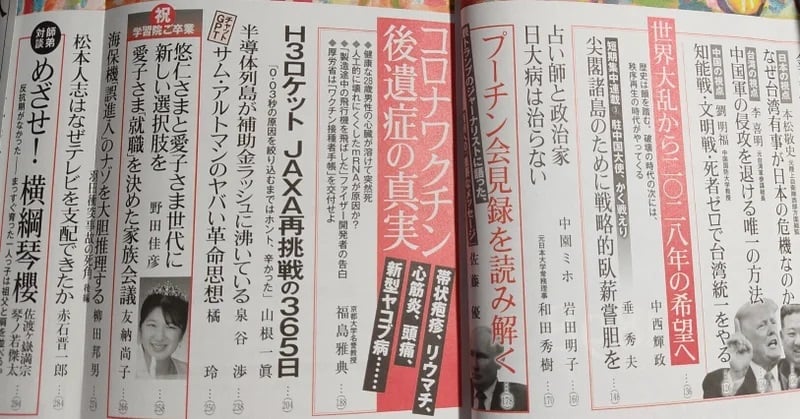

いま連載を持っているので、送っていただいている『文藝春秋』の4月号が届いた。すでに各所で話題だが、「コロナワクチン後遺症の真実」として、福島雅典氏(京大名誉教授)の論考が載っているのが目につく。タイトルが表紙にも刷られているので、今号の「目玉」という扱いだ。

いま連載を持っているので、送っていただいている『文藝春秋』の4月号が届いた。すでに各所で話題だが、「コロナワクチン後遺症の真実」として、福島雅典氏(京大名誉教授)の論考が載っているのが目につく。タイトルが表紙にも刷られているので、今号の「目玉」という扱いだ。

お世話になっているから持ち上げるわけではないが、『文藝春秋』は月刊誌の中では破格の部数を誇る(らしい)。読者の高齢化が揶揄されることも多いが、逆にいえば新型コロナウィルスで亡くなる割合が高く、ワクチンの効能が大きかったとされる年齢層が読む雑誌にも、ついにワクチン批判の論考が載ったことになる。

この意味は、とても大きいと、思っている。

思い出してほしい。コロナワクチンのうち、日本で主流だったファイザー社/モデルナ社の製品は、mRNAワクチンと呼ばれる初めて開発された種類のものだった。その機序を具体的に説明せよと言われても、たまたま重なる分野を大学で専攻した一部の人を除いては、ほとんどの国民ができなかっただろう。実際に、僕もできない。

人類史上初の製品で、どんなしくみで効くのかが自分にはわからないワクチンなのだから、「本当に安全なの?」という疑問を持つのは自然なことだ。ひとまずはそう尋ねてみて、説明を受け十分に納得できたと思ったら、そのとき初めて接種を決める。それはなにもおかしいことではない。

ところが現実に起きたことは、違っていた。

mRNAワクチンの接種に「反対」するのではなく、単に「大丈夫なのか?」と疑問を表明するだけでも、「お前は反ワクチンだ」「非科学的だ」「反知性主義でありバカだ」「こういう人がコロナの収束を遅らせる」「国益を損ねる」といった罵声が浴びせられ、沈黙を強いられる状況が出現した。浴びせた側の多くは、医療の「専門家」を自称する人々である。

正確には、本人が専門家ではない場合すらあった。TV・ラジオから個人の動画配信まで、ウチの番組は「専門家にご出演いただいています」という点を売りにするメディアの関係者も、ワクチンは疑問を持たずに接種一択!(疑問を呈する人は社会の迷惑)とする論調に雷同した。当人は収録時にちょこっと専門家と同席しただけで、なんの知識もないにもかかわらず。

気づいてほしいのは、2020~23年の長きにわたった異常なコロナ禍の中で、同じ風潮が社会のあらゆるトピックに浸透したことだ。

たとえば、トランスジェンダーの女性は女子トイレを使う権利があるとする考えがある。それに対して「反対」するわけではないが、トランスジェンダーを自称する異性愛の男性が便乗して、性犯罪を目論むことに利用する危険はないのかと「疑問」を呈する人もいる。納得がいく説明がなされるなら、むしろ積極的な「賛成」に転じる可能性を持つ人たちだ。

ところがSNSで猖獗を極めたのは、疑問を抱いた時点でそれは「反トランスジェンダー」と同じであり、教養のない差別者だと決めつけて罵倒する振る舞いだった。もっともそうした人の多くは、2023年のLGBT法制定に際して自分の主張が圧倒的な少数派だと気づくや、しれっと口を拭ってなにも言わなかったふりを装っているらしいけど。

2022年に始まり今なお続くウクライナ戦争をめぐっても、まったく同じ構図があった。

ウクライナはロシアに勝てるのか、という「疑問」を提示することは、「反ウクライナ」とは違う。ましてロシアの侵略を容認するのとはまったく異なる。しかしおおむね23年の春までは、そう口にするだけで「お前は親露派だ」「プーチンと同じ犯罪者だ」「正義に反する人非人だ」と罵られかねない状況が続いていた。

そうした空気を作り出した人のうち、「当事者」については必ずしも責められないと、僕は思っている。

コロナ治療の現場で疲弊した医師が、「ごちゃごちゃ疑わずにワクチンを打ってくれ!」と叫んでしまう気持ちは、当否とは別に人情としてはわかる。本人がトランスジェンダーだったり、ウクライナの出身だったりしたら、訴えに疑問を呈されるだけで「ムッ」とすることもあるだろう。

しかし問題は、横から割り込んでくる「専門家」と称する人々だ。彼ら彼女らの多くは、(なんらかの識見は有するのかもしれないが)当事者ではない。そして、その人が本当に当該の問題を専門としているのか否かも、実際にはさして吟味されない。メディアが「この人は専門家です」として紹介すれば、そのままを読者や視聴者は信じる。