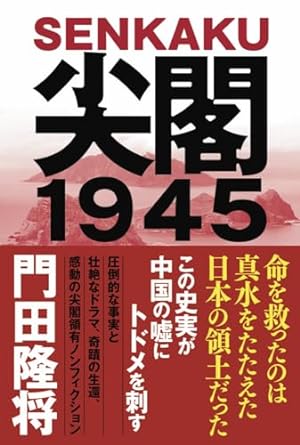

尖閣諸島・魚釣島内閣官房ホームページより

髙吉の目から、涙がとめどなく流れた。髙吉のその姿を、ともに魚釣島上陸を果たした仲間たちが、静かに見守っていた。

台湾への疎開途中に、破壊された船から命からがら脱出した多くの遭難者へ避難する道を示し、自らは魚釣島で生涯を終えた伊良皆髙辰。

後年、父の足跡を確かめたい一心で、政府の制止を振り切って尖閣諸島に渡った息子の髙吉は、父が無念の最期を迎えたその地に遂に降り立った。

本書は人々から忘れ去られた無名の人々による、終戦間際の涙の物語である。そして同時に、我が国による尖閣諸島領有権の根拠を、現代に生きる私たちに示した貴重な歴史的資料でもある。

沖縄の人たちでさえ、記憶が風化し満足に語ることが出来ない尖閣戦時遭難事件。しかし、この悲劇と魚釣島での遭難者の生き死にを巡る人間の営みが、この小さな岩山を日本の領土たらしめている。

たとえ石垣島に辿りつけず、途中で死んでも本望ではないか。

髙辰は、食料のない魚釣島に留まることは遭難者たちの死を意味する、と肉体的にも精神的にも追い詰められていた。まさに、極限の状況に追い込まれていた人間にしか発することの出来ない一言であった。

魚釣島に真水があること知り、髙辰は海上で遭難民となった一行をこの島へと誘った。だからこそ、何としても飢えていく同胞を郷里へと帰還させねばならないとの責任感が人一倍強かったのだろう。