photosaint/iStock

(前回:高田保馬の「感性」と「理性」①:高田保馬とは誰か?)

和歌集の分類『社会雑記』(日本評論社、1929)、歌集『ふるさと』(日本評論社、1931)、『回想記』(改造社、1938)、『洛北集』(甲鳥書院、1943)、『学問遍路』(東洋経済新報社、1957)、『望郷吟』(日本評論新社、1961)などから、高田の「感性」を読み取り、その分類をして、「理性」の働きである研究成果を位置づけてみたい。

このねらいは、社会科学者高田の60年を超える学術的思考の支えとして、和歌を詠む能力がいかに大きな位置を占めていたかを明らかにするところにある。高田の場合、「感性」が学術的な研究の根本にある「理性」を支えたと考えられるからであった。

研究成果とは異なり、ふるさと、母、子ども、老いなどを読み込んだ和歌は、「常識を拡張」(柳田、全集12:277)したものでもあった。「常識」の範疇ではあったが、高田が詠んだ和歌の主題は鮮明であり、方法としてここでは「ふるさと」「老いへの諦観」「母・肉親への慕情」「学問への意欲と苛立ち」「社会寸評」「北海道」などに類型化して、それぞれの作品を鑑賞しながら、「感性」に迫る試みをしたい。

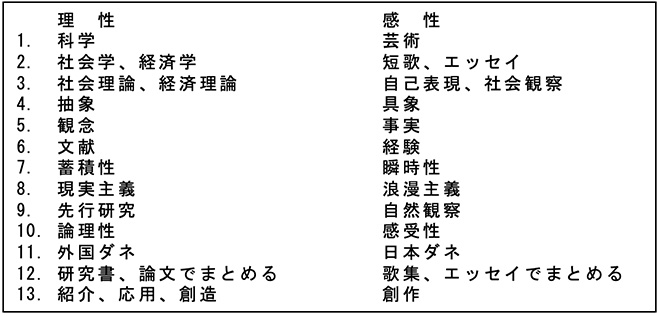

和歌に見られる上記の6種類の主題について、表1にまとめた対比項目によって説明を行う。

表1 「理性」と「感性」の対比出典:金子作成

まずは使用する13の比較項目について「理性」と「感性」を概観してみよう。これらは先に引用した柳田のいう「常識の拡張」にすべて含まれる。

まず「理性」の代表である科学には、「感性」を重視する芸術を対置した。高田の学問は社会学から始まり、経済史や経済学に拡張して、晩年には総合化されて『社会科学通論』(1950)にまで到達した。

一般的に言えば、学問を支える「理性」は抽象を得意として、それは文字を通して概念化され表現される。そのあとは論文や著書に組み込まれて、文章に生まれ変わり言語体系化がなされる。高田の「理性」は独自の社会理論や経済理論を生みだした。それらには、外国理論の紹介はもちろんあるが、その応用や「基礎社会衰耗の法則」(高田、1949=1971=2003:216-226)などの創造も含まれている。

「感性」を基盤とする芸術一方で、手元にある歌集『ふるさと』、『洛北集』、『望郷吟』や『学問遍路』などのエッセイを通して、6種類に分類した「感性」を辿ってみる。この「感性」を基盤とする和歌は具象的に把握され、ありのままの事実として描かれて、それが経験として残される。数冊の和歌集だけではなく、高田の経済学関係書のうち、連載第1回で紹介したように、森嶋通夫が指摘した「武蔵」に当たる『経済学新講』5巻では、すべてその冒頭に数首の和歌が添えられている。

もう一つの芸術のうちの絵画は抽象の度合いこそ異なるが、事実としての対象からは自由ではない。また作曲の世界でも、突然閃いたメロディは音の連続として記憶されて、最終的には採譜されたあと楽譜に事実として定着させられる。その閃きは瞬間的な経験であるから、周到な準備は役に立たず、むしろにわかに得られたインスピレーションによることが多い。

絵画や彫刻では対象のデフォルメのレベルはその人の「感性」次第だし、音の連続的閃きも最初の音(たとえばミ、#ソ)で決まることが多い。それはとても事前に準備することができない。

知覚が芸術、科学は理解ただし芸術論でいわれるように、「あらゆる芸術は、人間感情を表現する、知覚可能な創作である ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 」(傍点原文 ランガー、1957=1967:97)は絵画でも音楽でも共通している。

芸術と対照させて科学を位置づけ直せば、科学は人間理性を言葉で表現する創作ではあるが、人々に「知覚」というよりは「理解」を求めるものである。たとえば社会学は、ウェーバーが定義したように「社会的行為を解釈によって理解する」(ウェーバー、1922=1972:8)科学として了解されてきた。いわば、科学的成果は「理解」されるが、芸術的作品は「知覚」されるというのが、本連載での分類の柱になる。

蓄積効果か瞬間的閃きか「理性」を育むのは着実な文献研究であり、現実の世界に働く「論理性」を重視する。文献研究や資料ないしは史料の精読が学術研究の根本になるから、その経験の蓄積こそが次第に威力を発揮して、作品へと結晶化する。

その反面「感性」は、文献を通して得られるというよりは自らの経験の飛躍が土台になる。論理よりも感受性を優先して、瞬時に得られる自然との一体感や無限なものへのあこがれなども包み込む。「感性」は蓄積効果というよりも、瞬間的閃きが作品のレベルを左右する。和歌でも作曲でも、一度中断した言葉やメロディは二度と戻らない。

現実主義「理性」に基づく学問では、すべてが先行研究を正しく学び、その成果に基づき現実的な課題に取り組み、既存知識の応用を試みる過程こそが王道になる。

アーリの分類を使えば、「既知の未知」(known unknowns)の探求が学問の使命となるが、時には「未知の未知」(unknown unknowns)を発見・発掘することもある(アーリ、2016=2019:12)。それらが文字として表現された内容を読者が「理解」することで、研究成果が共有されるようになる。実際のところ、どこまでもエビデンスに基づく合理的推論がなされて、現実的な世界が切り取られる。

浪漫主義その一方で、「感性」を土台とした絵画や音楽では、物まねを避けるためにも自然観察を軸として「未知の未知」への挑戦が続いてきた。ただし絵画や音楽の世界では、もちろん「既知の既知」であるマンネリ化の陥穽が待ち構えていることに留意しておきたい。

「街の片隅の事象を絵にする」「街を歩きながら作曲した」「大自然の雄大さに身を包まれる中で自然に曲想が湧いてきた」など、芸術家の経験談には事欠かない。

なかには神秘的な体験や無限へのあこがれなども表現され、感情や空想の世界にも入り込む場合がある。

普遍化志向の学問人文、社会、自然、医歯薬系の学問では、すべてが国内だけではなく外国人の研究成果への配慮を不可避とする。自らの研究成果を世界的な視野で位置づけておかないと、予想外のミスにつながるからである。また、医学の進歩、農産物の品種改良、人権に配慮した法律の増加、民主化の進展など、現状に対して一定の評価を加えることが可能になる。

社会学や経済学における様々な分野での学術研究では、主に外国ダネを使い、その検証として日本での調査結果を交えた成果を論文や著書として公表するのが「理性」による研究の着地点になっている。

個別化尊重の芸術しかし、芸術や文化では国の歴史や地理的制約が付きまとう。その意味で個性的な作品が尊ばれ、世界との比較は後回しになりやすい。

確かに平安文学と明治文学や昭和文学との比較は可能だが、そこに進歩、前進、発展などという評価概念を使うことはできない。もちろん時代を超える普遍性が求められる場合もあるが、おおむねそれは作品の背景に隠れた「思想」、たとえば、人権意識への配慮、平等性や公平性の希求などが該当する。

外国ダネも使えるが、日本ダネだけでも十分な分野が数多くある。絵画では富士山、日本アルプス山脈、湖水に映る富士の姿、桜並木、秋祭りの風景、夕陽、農村風景、湖畔のたたずまい、音楽では「四七抜き」の作曲による歌謡曲や民謡などは日本ダネの事例になる。和歌や俳句などもまた、日本ダネの文学作品である。

俳句の英訳の困難さただ日本ダネの外国語訳では大きな限界を感じる。たとえば著名なドナルド・キーンによる芭蕉『奥の細道』の英訳では、本文の訳はまだしも俳句の英訳を読む限り、深い溝を感じざるを得ない。これには読者側の解釈力の差も大きい。

<夏草や 兵どもが 夢の跡>

いくつか例示しておこう。たとえば「二五 平泉」で詠まれた<夏草や 兵どもが 夢の跡>の英訳は、次のようになっている(キーン、2007:125)。

natsukusa ya The summer grasses- tsuwamono domo ga Of brave soldier’s dreams yume no ato The aftermath.翻訳したキーンの苦労がしのばれるが、それでも私の英語力では、英文から「夏草」と「兵どもが夢の跡」を「恒久と流転の対比」(頴原退蔵・尾形仂訳注、1967:103)として鑑賞することは難しい。また、「夏草や」が「自然と人生の流転の相の中における永劫なるものへの思い」(同上:104)も英文では表現されているとは思われない。

さらに「発句評釈」での解説、「『兵どもが夢の跡』とだけでは、むしろ平凡な感傷と懐古のことばにすぎないだろう。しかし『夏草や』という眼前の直写が、その感傷と懐古に強い現実感を与えている。巧妙のはかなさも栄華のむなしさも、ただこの生い茂る夏草の中に観ぜられている」(同上:173)という評釈に接すると、英文の表現だけでなく、芭蕉による原文の読み方の深さを教えられることになる。この深読みのレベルもまた、読み手の力量が左右する。

小西は、「あれほどの勇士たちが奮戦したはなばなしさもいまは消えて無いむなしさ、仏教ふうの表現なら「常住」対「流転」がこの世の実相だとする思想なのである。この思想性が発句における主題となった」(小西、1952=1981=1995:140)と指摘した。

<閑(しづ)かさや 岩にしみ入る 蝉(せみ)の声>

次に「二八 立石寺」<閑(しづ)かさや 岩にしみ入る 蝉(せみ)の声>を取り上げておこう。「静観澄心の姿勢のもとに、自然の寂寥相へと深まったこの一句は、おそらく本紀行中での絶唱の一つ」(頴原退蔵・尾形仂、1967:109)と激賞された一句である。

さらに「発句評釈」では、「蝉の声がただ一筋に静けさの中に融けこんでゆくのは、細み・・でもあった。『しみ入る』という一語の中に、静中の静が感ぜられる。この動静一如の相を短い詩形の中にいいとった芭蕉の力も偉大なものである」(傍点原文、同上:184)と評価して、「畢竟それはさび・・である」(同上:181)とのべている。

『俳句の世界』を著した小西もまた、「名句中の名句である」(小西、前掲書:141)と絶賛した。