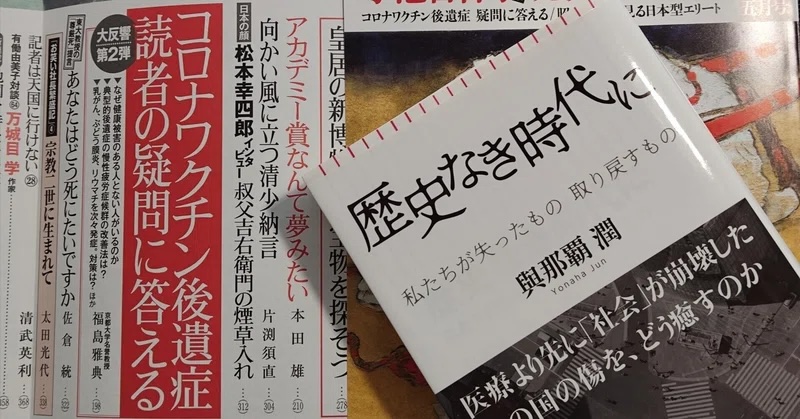

今週発売の『文藝春秋』5月号も、表紙に刷られる目玉記事3選の1つが「コロナワクチン後遺症 疑問に答える」。この問題は当面、収まりそうにないし、またうやむやにしてはならない。

及ばずながら前回のnote では、日本で接種が始まった2021年以降、僕がコロナワクチンについてどう発言してきたかの一覧を掲載した。こうした試みがもっと広く――特に、僕よりはるかに有名で権威があり、社会的な影響力の大きかった人たちの手でなされるべきだと思うが、たぶん、続く人はほぼ出ないだろう。

なぜか。いま専門家や学者のあいだで「旬」な態度は、言い逃げと居直りだからである。

民意が一色に染まり、こう言えばウケるという内容がわかっている間は、マスコミに露出しSNSでも大声でわめく。しかし社会が平熱に戻り、疑問が呈され始めるや手のひらを返し、追及されたら「他にも同じことを言ってた人はいるのに、なんで私を責めるんだ!」のWhataboutism だ。

もっともそうした、知性も品性もない(学歴はあるらしいけど)人と比べて自分を誇っても、しかたない。むしろどうすれば、もはや集団パニックだったことが明らかなコロナワクチンへの「信仰」に起因する薬害を、僕たちは抑制できたのかを考えたい。

内容が重複するため前回は省いたが、僕は2021年の8月に出た『倫理研究所紀要』にこう記した。同誌の〆切は5月なので、同年の4月、つまり高齢者から順に一般国民への接種が始まったタイミングで書いた文章である。

コロナ禍でも当初は合理的な対策を主導する専門家の活躍が期待され、ワクチン開発に代表される科学の進歩による疫病の克服が待ち望まれたが、いまそうした物語を素朴に信じるのは思慮の浅い人だけである(先に言及したインドをはじめ、ワクチン接種の拡大がむしろ感染者数の増加と並行する現象が一部の国で見られ、注目されている)。

『危機のいま古典をよむ』に再録、27頁 強調は今回附したもの