ただこの石合戦は5月5日の端午の節句に行われていたものの、怪我人が出ることは普通であり、死者が出ることさえ決して珍しくはなかったと言われます。

見るだけではなく自分たちもやっていた相撲、スポーツ化が進んでいった剣術

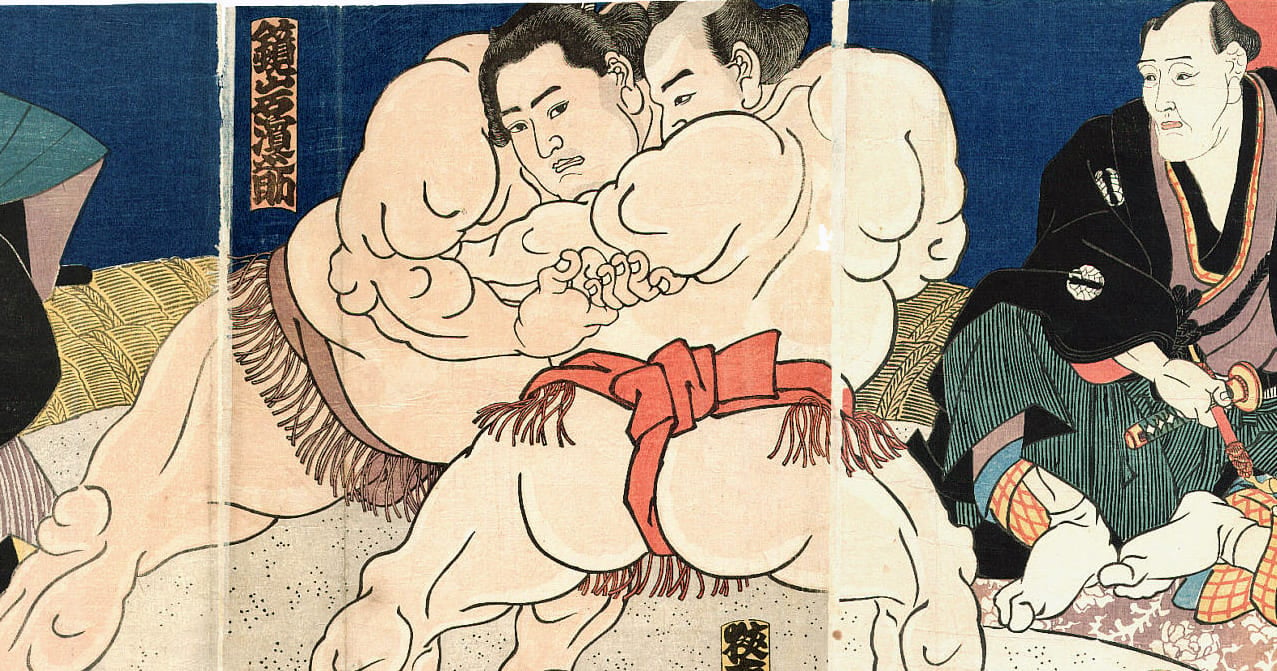

江戸時代にもスポーツ観戦は行われており、相撲観戦は庶民の娯楽として親しまれていました。

人気力士の浮世絵なども販売されており、現在のようなスポーツビジネスも行われていたのです。

また庶民たちは相撲を見るだけでは飽き足らず、辻相撲として自分たちも相撲を行っていました。

この辻相撲では激しい投げ技が行われて死者が出たり、観客同士の喧嘩が相次いで風紀を乱したこともあり、17世紀後半から18世紀前半の間に13回も禁止令が出されたのです。

それでも辻相撲は続いており、いかに人気を博していたかが窺えます。

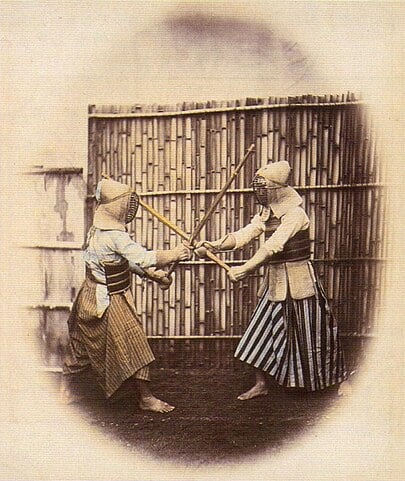

また本来は武士の教養であった剣術も、平和な世の中になったことで実践的な剣術を使う機会が大幅に減ったこともあって、江戸時代を通してスポーツと化していきました。

当初は防具があまり発展しておらず、一流の剣士が実戦方式で稽古や試合を行ったら相手を殺しかねないということもあり、稽古は型稽古が中心であり、実力を披露する場合は演武というスタイルで行っていたのです。

しかし剣客の大石進が竹刀を現在の剣道に使われている竹刀に近い四つ割り竹刀を考案したことや耐久性に優れた防具が考案されたことにより、実戦形式の稽古や試合が可能になったのです。

幕末に入ると庶民の中でも剣術道場に通うものが出現し、北辰一刀流の玄武館や鏡新明智流の士学館、神道無念流の練兵館をはじめとする名門道場も生まれました。

こうした道場で剣術修業をした庶民の中には、尊王志士やそれを取り締まる新選組隊士になったものも多くいたのです。

風俗店兼カジノで行われていた弓術、石を持ち上げるスポーツも