「言論アリーナ」で、国民民主党の玉木さんと維新の音喜多さんと一緒に、いま話題の社会保険料について議論した。

日本社会の直面している最大の脅威は高齢化ではなく、そういう人口動態の大きな変化に制度が適応できず、いまだに高度成長期の若かった国のしくみを続けていることだ。その最たるものが、社会保障の国民皆保険である。日本のように全国民が強制加入の社会保険は世界に類を見ない。

日本の国民皆保険が実施されたのは1961年。まだ日本が発展途上国だった時代で、所得はアメリカの1/5しかなかった。みんな貧しかったので「お互いに助け合う」というコンセプトが国民に受け入れられた。

社会保険は19世紀にビスマルクが企業の福利厚生として始めた制度だから、原理的に皆保険ではありえない。それを自民党の集票基盤だった農民にも拡大するために岸信介が1958年につくったのが国民年金と国保だった。

サラリーマンの保険料は源泉徴収だから100%徴収できるが、国民年金は未納が多く、国保も所得の捕捉が不十分なので、大きな赤字になる。それを税金で埋めて皆保険というフィクションを維持してきた。

サラリーマンが高齢者を支える「支え合い」高度成長期に保険の加入者が増え、その原資になる賃金が急上昇した時期には、このフィクションは機能した。田中角栄は1973年を「福祉元年」として老人医療を無料化し、年金を修正賦課方式にして支給を拡大し、福祉国家の看板を革新自治体から奪った。

それは高度成長の果実を享受する企業の資金を農村に分配する制度だったが、石油ショックで経済が減速すると矛盾が露呈した。1982年に老人保健法が改正され、1985年に基礎年金が導入されて、サラリーマンの負担する社会保険料で国民年金や老人医療の赤字を補填するしくみができた。

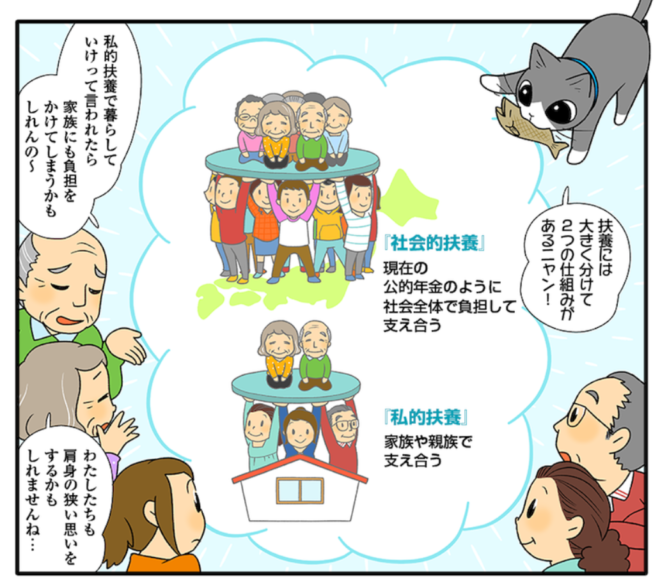

厚労省の年金マンガより

厚労省はこれを「社会全体で負担して支え合う」として正当化しているが、支えるのは現役世代のサラリーマンで、支えられるのは高齢者である。これは世代間格差というより、金融資産の6割をもつ高齢者が労働者を搾取する階級格差である。