これまでもお世話になってきた『表現者クライテリオン』誌(隔月刊)で、連載「在野の「知」を歩く」を始めることになりました。今月刊の5月号での第1回ゲストは、批評家の綿野恵太さん。以前ご案内した2月の対談イベントを基にしつつ、大幅に増補した内容になっています。

「在官」すなわち大学のアカデミズムと、一般の読者の印象・感想とのあいだを繋いできた「批評」とはなんだったのか? それは今も機能しているのか? 批評的な中間知がなくなるとき、学問もまた社会で孤立し、無価値になってしまうのでは?……といった問いを「忖度なし」で議論しています。ぜひ、手に取ってもらえたら嬉しいです。

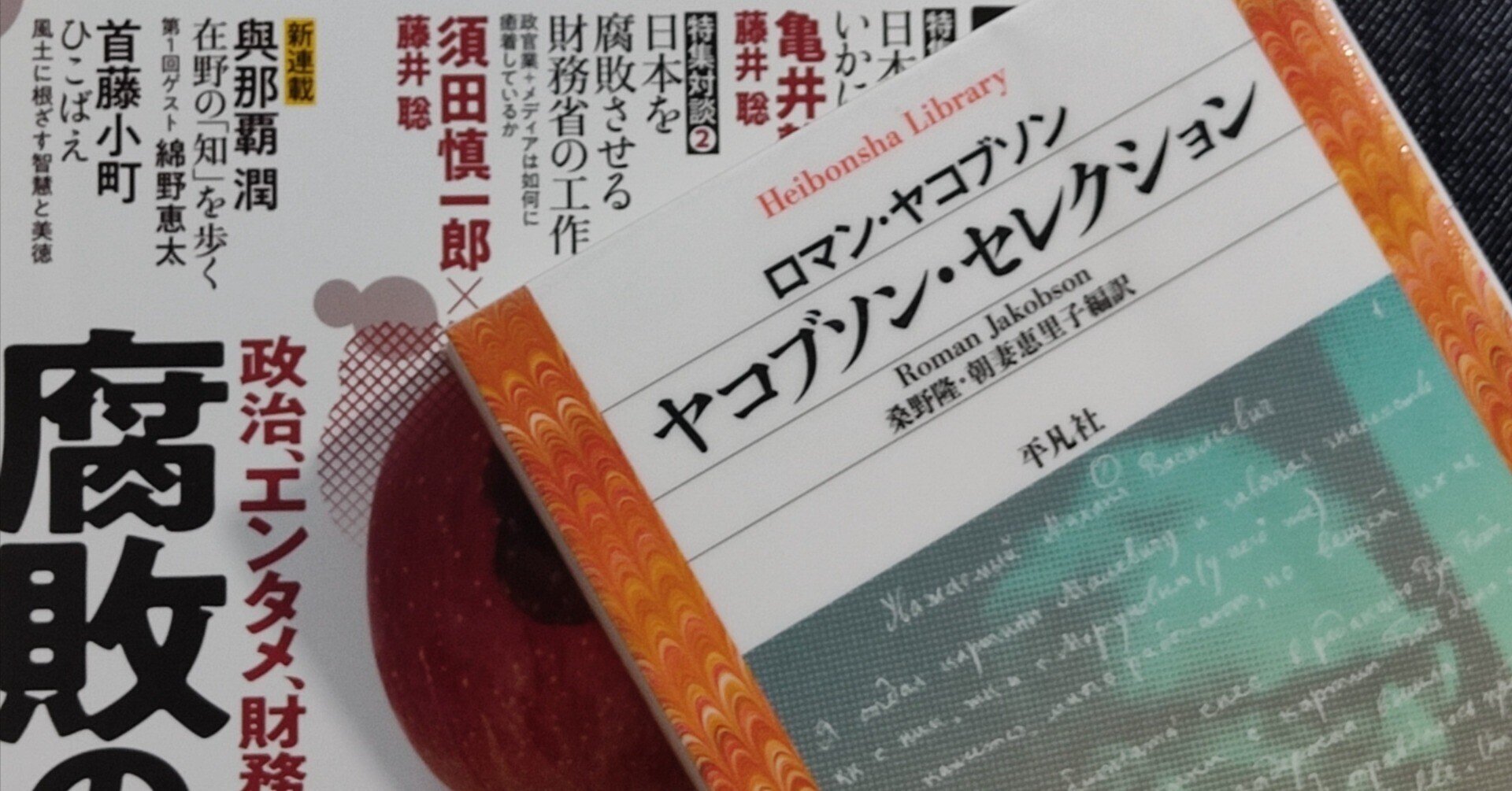

チラ見せしますと、僕の発言のうち特に大事だと思っている箇所がこちらです。

構造主義の記号論が流行したとき、「隠喩」(メタファー)と「換喩」(メトニミー)という区別がよく使われましたよね。有名な教え方が、「隠喩とは白雪姫、換喩とは赤ずきん」。白雪姫は、その人が来ると常に白い雪が降るから白雪姫なのではなくて、「肌の白さがまるで雪のようだから」白雪姫なわけですよね。逆に赤ずきんは物理的に赤い頭巾をかぶっているから赤ずきんなわけで、たとえば彼女の性格が「色で喩えるならまさに赤だ!」とは誰も思っていない。

自粛の同調圧力が「まるで戦時下のようだ」と言っても理解できない歴史学者のように、いまはメタファーが壊れてしまった時代ではないでしょうか。AはBに似ているとして隠喩的に喩えても、「それってあなたの感想ですよね。僕には別に似て見えません」とひろゆき氏みたいに返されてしまう(苦笑)。だから「現にAはBをかぶってますよね?」というメトニミー的な想像力に偏重してゆき、コロナでは「感染症だから同じですよね」として、スペイン風邪の話ばかりがウケてしまった(拙著『歴史なき時代に』朝日新書)。

85-86頁

強調は今回付与