バブル期の恩恵で巨額の開発資金の入手に成功

1980年代から1990年代の日本について語るとき、バブル景気について触れないわけにはいかない。1985年、先進5ヵ国の大蔵大臣/財務大臣と中央銀行総裁がニューヨークのプラザホテルに集まり、ドル安に向けて協調行動を起こす「プラザ合意」を決めると、海外の投資家は日本の金融市場に次々と資金を投入。この結果、株価や地価が高騰するバブル景気が巻き起こり、日本国内の経済活動はかつてないほど活発になって内需が爆発的に拡大したのである。

これが起爆剤となって日本の自動車メーカーは巨額の開発資金を手に入れることになる。折しも、戦後、成長を続けてきた日本の自動車産業界は技術や品質の面で世界トップクラスに肩を並べるレベルにまで成長していた。自動車雑誌でしきりと「日本車はヨーロッパ車を追い越したか?」という企画が組まれたのも、この時期だ。

世界のトップレベルに立とうとしていたのは、自動車産業ばかりではなかった。家電や半導体を中心とする電気産業界も同様だった。社会全体に活気がみなぎり、日本人は自信に満ちていた。アメリカの社会学者であるエズラ・ヴォーゲルが「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を著したのは1979年のことだ。当時の日本は、まさにそれを地で行くような状況だった。

「失敗」より「チャレンジしないこと」のほうが問題だった!

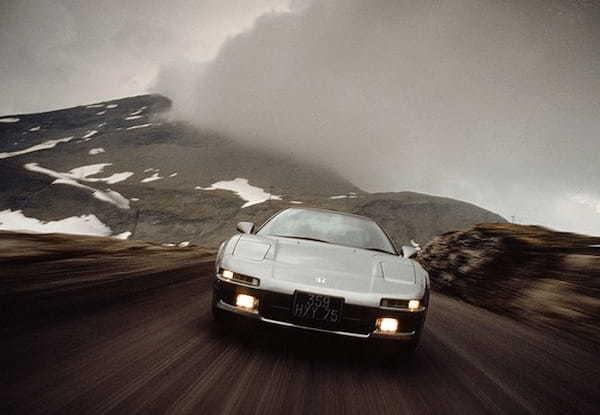

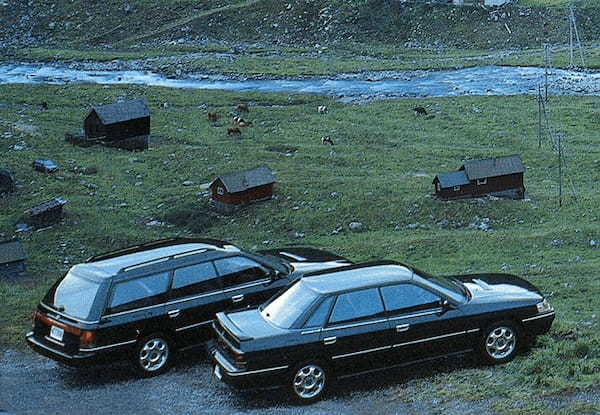

日本の自動車産業界に話を戻そう。この時代、技術面や商品企画面でありとあらゆるチャレンジが実践された。ホンダNSXや日産スカイラインGT-R(R32)は、当時の国内自動車産業界の技術的な到達点を示すものだ。いっぽうで軽自動車のスポーツカーがホンダ、スズキ、マツダから登場。ガルウィングドアのモデルもマツダやトヨタから世に送り出された。今では考えられないが、「面白そうな企画だったら、なんでも試してみろ!」という機運に満ちていたのだ。

私は1984年に国内電機メーカーの研究所に就職したが、「10個の研究テーマのうち、ひとつでもモノになればいい」という主旨のことを上司に言われた記憶がある。言い換えれば、「失敗よりも挑戦しないことのほうが問題視された時代」だった。

結果として、この時期の日本の自動車メーカーは多くのことを学んだ。燃焼に関する研究が進んでDOHC4バルブ・エンジンが当たり前になり、ターボチャージャーに代表される過給技術を積極的に採用するとともに、それを正確にコントロールする電子制御技術が進化した。シャシー面ではダブルウィッシュボーン・サスペンションやマルチリンク・サスペンションが実用化され、ここにも電子制御技術が採り入れられていった。ナビゲーションシステムに代表される装備類が一気に充実したのも、この頃だ。

歴史的に見ても、この時代の自動車技術の進化はすさまじかった。エンジンやシャシーの基礎研究が一定のレベルに到達するとともに、電子制御技術が開花したことで、自動車に関係するありとあらゆるテクノロジーが急速に進化した。日本の自動車メーカーは、これに加えてバブル景気で潤沢な資金を手に入れたことで、世界に先んじるペースで技術革新を実践していったのである。