グローバル・システムサプライヤーのZFが中国・上海で「Next Generation Mobility Day」(NGMD)を開催し、さまざまなソリューション、アプリケーションの展示と試乗体験会を行なったのでお伝えしよう。

まず、われわれの常識をアップデートする必要がある。それは、日本と中国の自動車産業のポジショニングだ。2023年は自動車輸出国No.1となるのは日本を追い抜いた中国になるだろうということ。だからサプライヤーから見ると、また産業を俯瞰すると自動車革新技術の中心地は、日本ではなく中国になるということだ。

したがって、このイベントも中国ワールドプレミアという表現が多々あり、ドイツ本国の次にワールドプレミアするのは中国から情報が発進されるということになる。

次世代革新技術の中心は・・・

さて、自動車の変革期において次世代モビリティの原動力となるのはテクノロジーである、とZFでは位置付けており、Global technology companyであるZFは、このNGMDで最先端かつ未来志向のアプリケーション、システムを搭載した17台のモデルを用意した。

そして次世代技術革新の中心となる技術は、ドライブトレインの電動化、自動運転、そしてSDV=ソフトウエア デファインド ビークルという3つのドメインでイベントを開催。それぞれにZFの最先端の技術が投入されたアプリケーション、ポートフォリオを展示、試乗ができ、OEM(自動車メーカー)はこれらのソリューションをどう使いこなすのか?というフェーズに入ったことがわかる。

中でも自動運転技術は想定よりも進んでおらず、レベル2+ADASというのが中国では中心になっている。日本も同様の理解でいい。ただ日本ではレベル3の乗用車やレベル4の商用は認可されており実用化されているものの、現実はL2+ADASというのが主流だ。

そのためOEMでは高度なアドバンス・ドライブよりSDVへ切り替えているとZFは見ている。このSoftware defined vechileはソフトウエア定義型自動車と訳され、車載システムなどがソフトウェアで動くことを意味している。ZFは乗用車にはSDVを、そして商用車向けにはレベル4のautomated driving systemを提案していく戦略だ。そこにはZF Pro AIに代表される中央型電子制御ユニットの開発に注力しているわけだ。

つまり、センサーやカメラからの情報、コネクテッドで得る情報を中央集中型ECUをソフトウェア制御し、自動運転を実装していくことになる。また乗用車はインフォテイメント系、エンターテイメント系だけでなくシャシー系をSDV化することのアプリケーションを揃え、ソリューションとしていくことを目指しているのだ。

シャシーSDVポートフォリオとcubiXの提案

今回のNGMDでは、乗用車向けにSDVとするために、またSDV化した先に次世代モビリティはどうなるのか?というのを実車両で体験できるイベントとしていた。具体的な製品展示はあったものの、写真撮影が禁止されていたため掲載できないが、シャシー領域にはじつに興味深いものが展示され、そして試乗ができた。

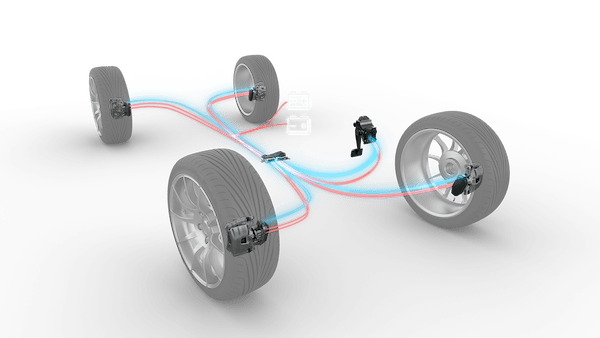

SDVを代表するソフトウェアは「cubiX」キュービックスというソフトウェアで、車両を制御する。制御領域はステア バイ ワイヤ、ドライ ブレーキ バイ ワイヤ、そしてサスペンションシステムだ。

ステア バイ ワイヤでは長安汽車のChangan Avatr E11に搭載され、F1が開催された上海サーキットで試乗した。ステア バイ ワイヤは物理的なコラムポストは存在せず、完全なバイ ワイヤで操舵される。ジワリ操舵で切り始め、ジワリと切り足す。保舵したままアペックスを超え、ジワリと戻す。すべての手応えが従来のEPSと違いは感じられないのだ。

EPS制御の実用化はすでに数年経過しており、操舵フィールのMBDモデルは多く作られてきたと思う。そのため同じ電動パワーステアリングであるため、フィールに違和感は出ないと考えられるが、タイヤからのインフォメーションや接地感といったフィーリングは、物理的な結合がないだけにEPSで作り出す必要がある。だが、そこに違和感を感じない不思議があり、これをテクノロジーで解決したという理解しかなかった。

あるメーカーのステア バイ ワイヤでは、操舵に問題はないもののタイヤからのフィードバックがなく違和感があったことを思い出すと、「進化」技術レベルの高さを感じてしまう。ただ、サーキットという限定的な場所という条件はあるが・・・。

次にブレーキ バイ ワイヤを試乗した。クルマはBYDのHan。このブレーキ バイ ワイヤはブレーキオイルを全く使わないもので、ペダルとアクチュエータは電気信号で通信されている。すでにマスターバックを使わず、油圧を電動モーターでつくるモデルは存在しているが、さらに一歩先に行き、ブレーキフルードを使わないところまで来ている。

同様に上海サーキットを走行してみると、これまた違和感がないのだ。ハードブレーキング、ソフトタッチ、いずれも期待どおりのフィーリングで、またブレーキを引きずりながらコーナーに進入し、ゆっくりペダルを離す場面でも油圧ブレーキと同等のジワリと離れていく演出までされているのだ。電気信号だけに踏力を弱めたときにパッとリリースされることをイメージしたが、全くその気配はなく油圧ブレーキと同じ印象を持った。

そしてサスペンションは、実績のあるContinuous Damping Control(CDC)があり、Buick Avenirに装着するeLevel-Electro-hydraulidc Levelingというアプリケーションにも試乗。100mmのストロークがあり60mmの車高変更を10秒でレベリングできるものだ。高速走行時の車高変更などを想定したもので、前述のステア バイ ワイヤ、ブレーキ バイ ワイヤと組み合わせたポートフォリオとしている。さらに周波数感応型のFrequency Sensitive Controlもラインアップしている。