G7諸国のパネルデータを用いた実証分析

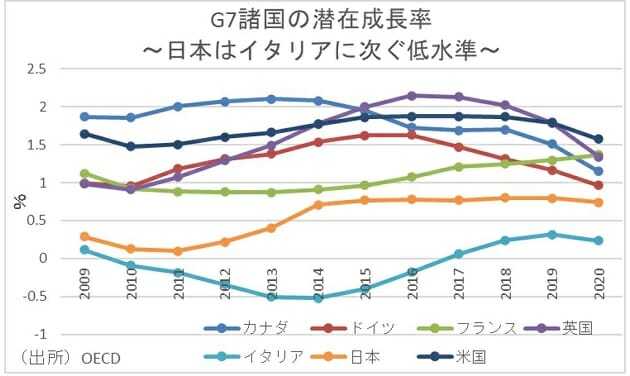

以上を踏まえ、国民負担率と潜在成長率の関係について実証分析を行った。具体的には、国民負担率と潜在成長率との関係について、G7諸国の1985~2020年におけるすべてのデータをプーリングし、パネルデータ分析を行った。なお、国別の切片を適用する固定効果モデルを用いることで、国ごとの属性を個別効果として除去した。

推計結果(サンプル数:252、自由度調整済み決定係数:0.2695)

潜在成長率=5.593-0.109*国民負担率

(t値) (5.363)(-3.566)

分析の結果、国民負担率と潜在成長率は有意に負の相関にあり、国民負担率+1%ポイントの上昇に対し、潜在成長率が▲0.11%ポイント低下するという結果が得られた。よって、国民負担率の上昇は、供給側からも日本の経済成長の阻害要因となる可能性があるといえよう。経路としては、家計貯蓄率の低下が考えられる。というのも、設備投資の源泉である貯蓄が減少すれば、資本ストックの蓄積が阻害され、中長期的な経済成長率が抑制される可能性が高いからである。つまり、国民負担率上昇→家計貯蓄率低下→資本蓄積阻害→潜在成長率下押し、という経路が推察される。

これに対して、全要素生産性を高めれば、潜在成長率の低下は避けられるという意見もある。しかし、投資と技術進歩が互いに影響を及ぼす関係にあることを考えれば、資本の蓄積が生産性の向上のために重要な役割を果たしていることも見落としてはならないだろう。

国民負担率上昇抑制には、国民所得を高めることが必要

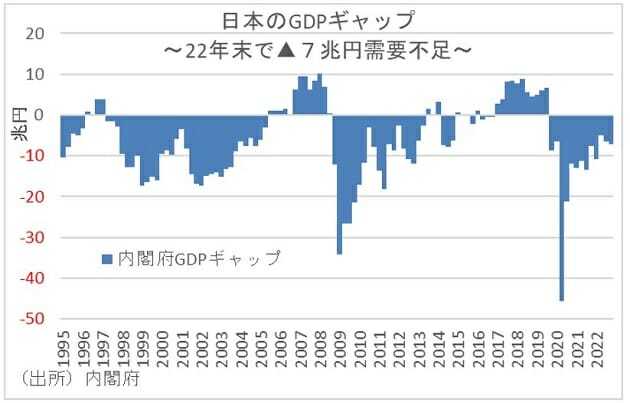

コロナショック以降の家計貯蓄率は高水準にあるが、今後の高齢化の急速な進展、さらには公的負担増の可能性等を考えれば、今後の家計貯蓄率が趨勢的に低下していく傾向は変わらないと考えられる。しかし、前述の通り、公的負担の増加は家計貯蓄を減少させることになり、経済成長へ悪影響をもたらす可能性が高い。増税を通じた家計部門から政府部門への所得移転では、国民の被る痛みは大きくなろう。少なくとも総需要不足の状況、すなわちGDPギャップがマイナスを続け、実質GDPが潜在GDPを下回っているような状態では、景気を引き締めるような政策は控えるべきだ。

なお、最新の内閣府版GDPギャップによれば、2022年末時点で日本経済は依然として▲7兆円の需要不足の状況にある。国民の負担感を和らげる、すなわち国民負担率の上昇を抑制するためには、国民所得を高めることが何より必要である。そのためには、賃金の持続的な上昇を図ること等によって名目GDPを拡大することが重要であろう。

(文=永濱利廣/第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミスト)

<参考文献>

古川 尚史、高川 泉、植村 修一(2000)「国民負担率と経済成長-OECD諸国のパネルデータを用いた実証分析」日本銀行調査統計局ワーキング・ペーパー

橋本 択摩(2005)「国民負担率の上昇がマクロ経済に及ぼす影響(続編)」第一生命経済研究所

提供元・Business Journal

【関連記事】

・初心者が投資を始めるなら、何がおすすめ?

・地元住民も疑問…西八王子、本当に住みやすい街1位の謎 家賃も葛飾区と同程度

・有名百貨店・デパートどこの株主優待がおすすめ?

・現役東大生に聞いた「受験直前の過ごし方」…勉強法、体調管理、メンタル管理

・積立NISAで月1万円を投資した場合の利益はいくらになる?