日銀の出口判断に重要な賃金

これに対し、日銀はインフレ目標2%を掲げている。しかし、輸入食料品価格の上昇により消費者物価の前年比が+2%に到達しても、それは安定した上昇とはいえず、『良い物価上昇』の好循環は描けない。つまり、本当の意味でのデフレ脱却には、消費段階での物価上昇だけでなく、国内で生み出された付加価値価格の上昇や国内需要不足の解消、単位あたりの労働コストの上昇が必要となる。

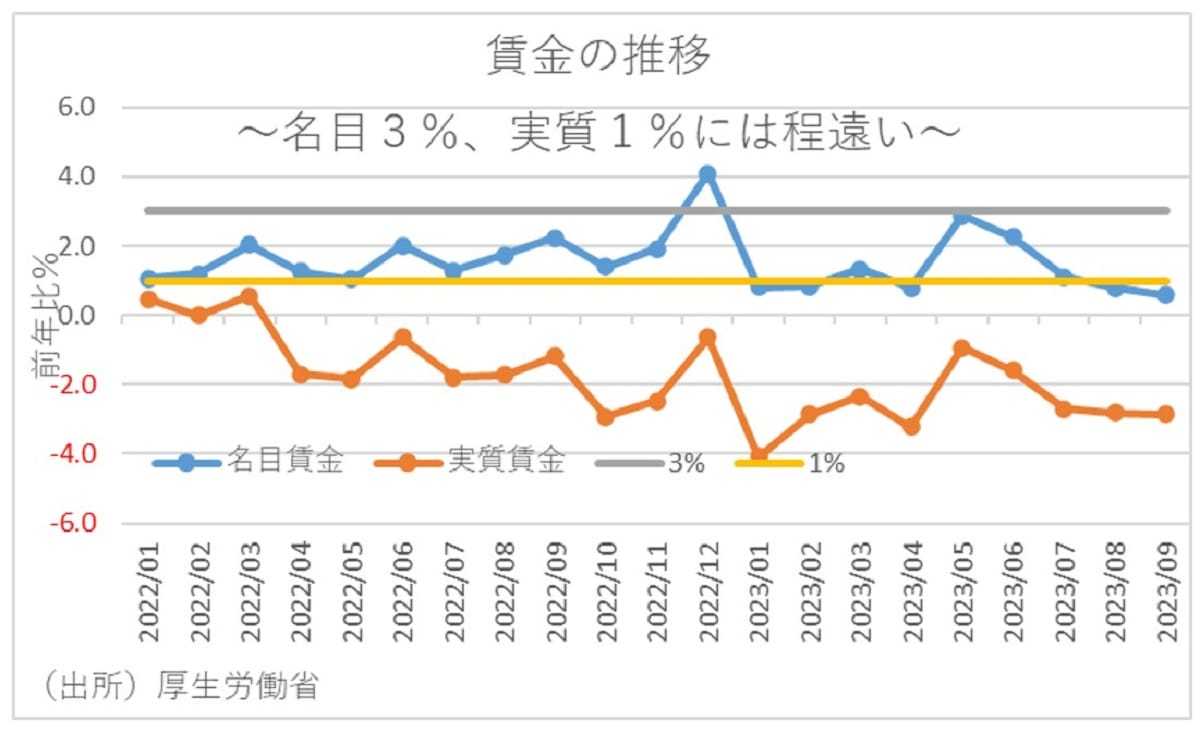

そしてそうなるには、賃金の上昇により国内需要が強まる『良い物価上昇』がもたらされることが不可欠といえよう。となると、「2%の物価目標」達成をどう判断するかが重要となってくるが、ここではやはり賃金の動向が重要になってこよう。というのも、植田新体制になって日銀はフォワードガイダンスに賃金を盛り込んでいるからである。そして具体的に日銀は2%の物価目標を念頭に置いた場合、名目賃金上昇率+3%、つまり実質賃金が+1%上昇する姿が理想的であると説明している。

このため、現時点で実質賃金が18カ月連続でマイナスであることからすれば、いくらインフレ率が2%を超えているとはいえ、日銀が理想とする「2%物価目標」とは程遠いといえよう。となれば、少なくとも来年の春闘の結果が賃金に反映されるまでは金融緩和の出口には向かえないということになろう。

(文=永濱利廣/第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミスト)

提供元・Business Journal

【関連記事】

・初心者が投資を始めるなら、何がおすすめ?

・地元住民も疑問…西八王子、本当に住みやすい街1位の謎 家賃も葛飾区と同程度

・有名百貨店・デパートどこの株主優待がおすすめ?

・現役東大生に聞いた「受験直前の過ごし方」…勉強法、体調管理、メンタル管理

・積立NISAで月1万円を投資した場合の利益はいくらになる?