エンゲル係数上昇の主因は実質賃金低下

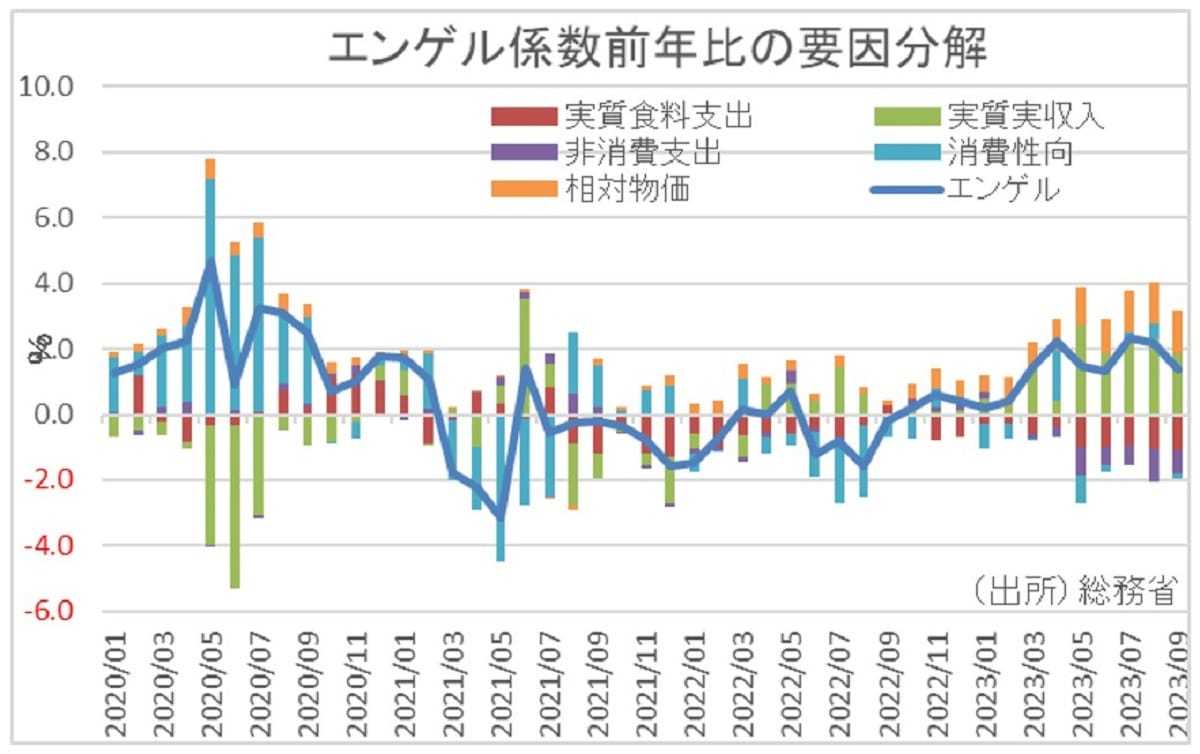

しかし、食料品の値上げが相次いでいる一方で食料品の消費量は減っているように見える。そこで、エンゲル係数の変化幅を食料品の消費量、すなわち実質食料支出と相対価格および全体の消費性向と実質実収入、非消費支出に分けて要因分解してみた。すると、実質食料支出と税金や社会保険料などの非消費支出がいずれも押し下げに働く一方、実質実収入の減少を筆頭に、食料品の相対物価と消費性向すなわち消費量全体の減少がそれぞれ押し上げ要因になっていることが分かる。

消費性向すなわち可処分所得に対する消費の割合が下がった背景には、値上げに伴い節約志向が強まったことが推察される。一方、食料品の相対価格上昇の背景には、政府の物価高対策で電気ガスなどエネルギー価格が抑制されたことで相対的に食料品価格の値上がりが上回ったことが推察される。そして最大の押し上げ要因である実質実収入減の背景には、30年ぶりの賃上げが実現したにもかかわらず、賃上げがインフレに追い付いていないことが考えられる。つまり、実質賃金の低下に加え、相対的に高い食料品価格の上昇、家計の節約志向の強まりがこのところのエンゲル係数押し上げの実体である。

なお、無職世帯に限ったエンゲル係数はそれほど上昇していないが、その背景にはコロナからのリオープンやエネルギー価格の上昇が関係している可能性がある。というのも、無職世帯の10大費目別の支出ウェイトの変化を見ると、足元では交通通信と教養娯楽のウェイトが拡大しているためである。つまり、高齢者の多い無職世帯では、コロナショック以降に行動制限が敷かれていたことで機会を奪われてきたサービス消費が持ち直す一方で、ロシアのウクライナ侵攻に伴う化石燃料等の資源高が特に交通費の支出を押し上げてきたことがエンゲル係数の上昇を抑制しているといえる。