多くの人に愛されるMRモデルの誕生

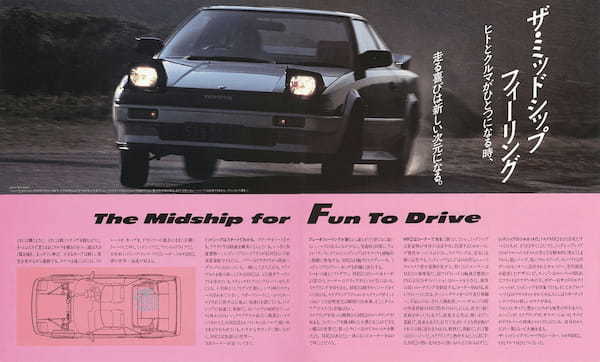

日本初のミッドシップカー、MR2は、これまでのミッドシップとは、ちょっとイメージが違う。今までミッドシップカーは「鋭く熱いクルマ」に決まっていた。MR2は、その固定概念からみれば少々、型破りなキャラクターを持っている。それは「日常的な走りの中での穏やかさ、快適さ」である。世の中のミッドシップカーが全部、ホットで過激でならなければならない、という必要もないのだ。リラックスして乗って、快適に楽しめるミッドシップカーがあっていい。いや、もっと多くの人が乗れるものがあるべきだと思う。MR2が開発にあたって、少しは性能にマイナスでも快適性を増すことを目標にしたのを、不思議には思わない。

試乗車はGリミテッド。エンジンは4A-GELU型だ。コクピットの背後、リアアクスル前に横置きに搭載している。86レビン/トレノが積んでいるものと基本的に共通のゴキゲンな心臓である。加速はもちろんいい。トヨタのデータでは0→400m を15.6秒で走り切る。1.6リッタークラスとしては文句なしのスプリンターぶりだ。が、体感的には、それほどの速さは感じられない。駆動輪の後輪荷重が大きいため、4A-GELUのパワーをしっかり受け止めてしまうからだ。さらに1速のギア比をやや高めにとっているせいもある。同じパワーだが、レビン/トレノは、後輪を激しく空転させ白煙と悲鳴を上げながら発進……といった、派手なシーンを簡単に演出できる。MR2だと、そうはいかない。相当に強引にしない限り、リアタイヤがぐっとパワーを受け止めて、クルマをすんなりと前に押し出す。軽くリアを沈めた姿勢で、ガッチリとパワーを路面に伝えていくフィーリングは、さすがミッドシップ。MR2には、荒々しさやホットな感触こそないが、ムダのなさ、洗練された力強さといった好ましい印象を感じた。

ハンドリングは「誰にでも違和感も不安感もなく乗れる」フィーリングである。よくいう手首のひねりでスパッとノーズの向きを変える感触ではない。リラックスしてハイスピードドライビングを楽しむといった、そんなシーンでいちばん素直に従順についてくる。ある程度スピードが上がった領域のノーズの動きは軽快で気持ちがいい。限界でのコントロール性も、下手なFR車よりはるかにいい。MR2は、ボクたちにも買えて、思い切りドライビングが楽しめる新種のミッドシップだ。

(岡崎宏司/1984年7月26日号発表)

初代トヨタMR2/プロフィール

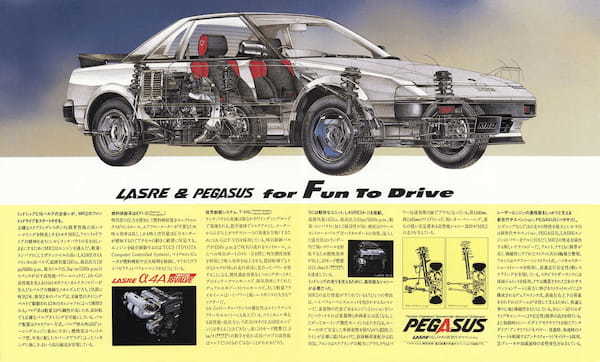

MR2は日本車初の量産ミッドシップ2シーターモデル。1983年秋のモーターショーにSV-3の名で参考出品されたモデルの市販版。ネーミングは「ミッドシップ・ラナバウト2シーター」の頭文字を取って命名された。ミッドシップから想起するスポーティな走りだけでなく、日常使用でも使い勝手に優れたタウンカーとしての要素を盛り込んだのが大きな個性。メカニカルコンポーネンツの多くはFFカローラから流用され、コクピット背後に1.6リッターDOHC16V(4A-GEU型/130ps)と1.5リッターSOHC(3A-LU型/83ps)を搭載。トランスミッションは5速MTと4速ATが選べた。

1986年8月のマイナーチェンジで一段とパワフルな1.6リッター・スーパーチャージャー(145ps)が登場。このタイミングでサンルーフ仕様は、一段と爽快感が味わえるTバールーフに進化した。MR2は、従来一部のマニアのための特別な駆動レイアウトだったミッドシップの魅力を、多くのファンに解放したエポックモデル。優れたトラクション能力を活かし、意のままの走りが味わえた。純粋な2シーターパッケージながら、実用的なトランクスペースを持ち、広い視界により運転しやすいのも魅力だった。1989年10月にモデルチェンジ。2代目はよりスポーツフィールを高めた。