キャッチコピーは「ART FORCE」、華麗にして俊敏

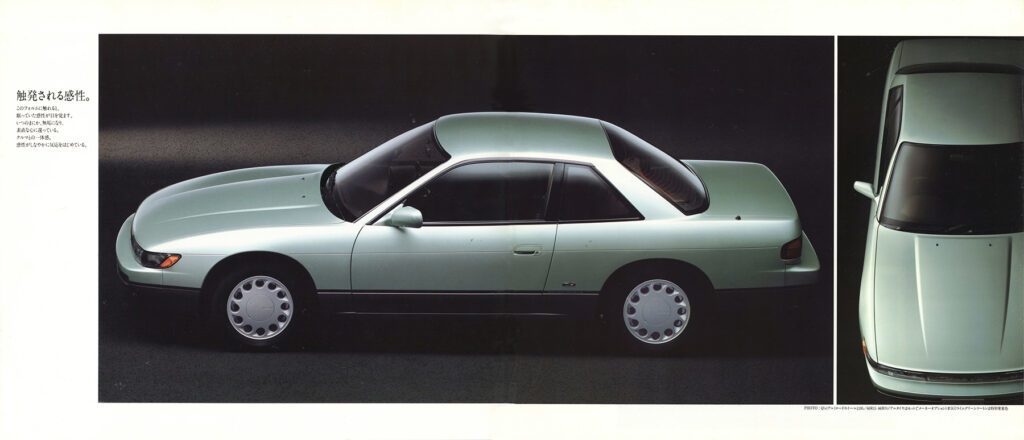

新型シルビアのプロポーションはエレガントだ。新しいトレンドに間違いなく沿っている。スペシャルティカーらしい贅沢な感じも身につけている。多くのユーザーはシルビアを眺めると楽しい想像ゲームに時を忘れるだろう。きっと「実用的なクルマとは異質の、広がりのあるイメージの世界」を思い描くに違いない。

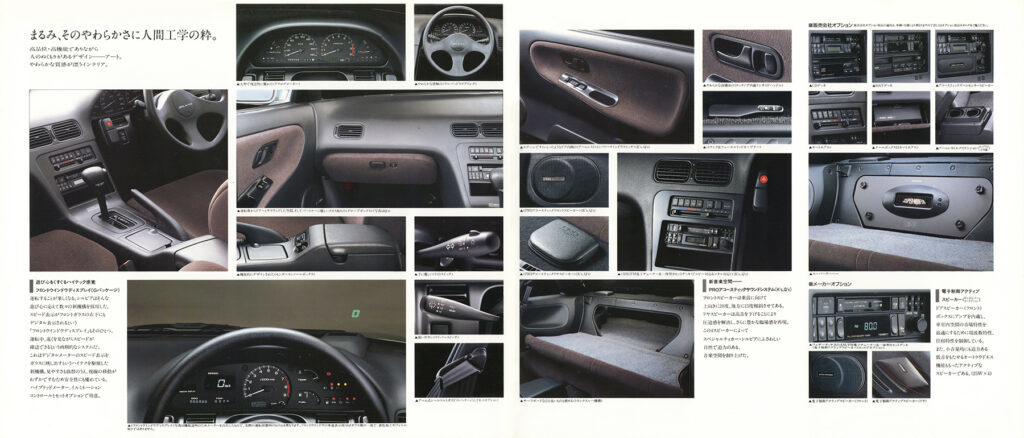

キャビンは低くパノラミック。一般的なセダンの景色とはまったく異なった風景が広がる。上半身は大きな開放感にひたり、下半身は適度なタイト感に包まれる、というキャビン構成はライバルのプレリュードと同じイメージだ。

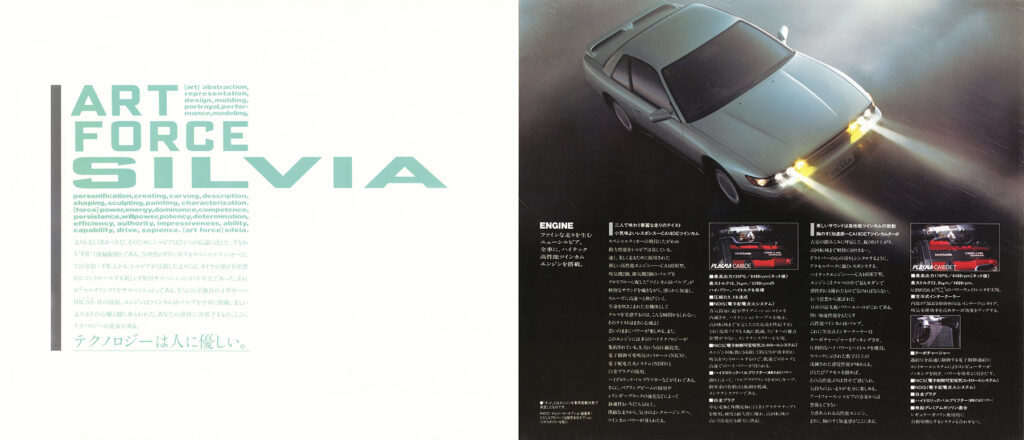

エンジンは、全車ともツインカム16Vを積んでいる。K’sはインタークーラー付きターボをドッキングしたCA18DET型、Q’sとJ’sはノンターボのCA18DE型を組み合わせる。ターボエンジンの最高出力は175ps/6400rpm、最大トルクが23kgm/4000rpm、ノンターボは135ps/6400rpm、16.2kgm/5200rpmを発生する。ギアボックスは、5速MTと4速ATから選べる。どちらのユニットも、すでにブルーバードが積んでいるもので、パワー的には文句なしだ。とくにターボは、ブルーバード・アテーサより200kg近く車重が軽いので、よりパワフルでインパクトがある。

パフォーマンスは速く、ダイナミックな走りが楽しい。ハンドリングの良さもあって、ワインディングでたたき出すアベレージスピードは高く、文句なしだった。だが満点のエンジンとはいえない。ターボもノンターボも、残念ながら洗練度がいまひとつ。音質がガサついてし、不快な振動が高まるところもある。パワーレベルはこれでいいし、パワー特性もとくに注文をつける気はない。だが、回転感の滑らかさ、音質、といったフィーリング面には大いに注文がある。

サスペンションはストラットとマルチリンクの組み合わせ。新型は全車にHICAS-Ⅱ仕様を設定している。HICAS仕様のハンドリングは「ゲインが高い」印象。ステアリングを切ると即座にクルマが反応する。誰もがスポーティなクルマだと感じるに違いない。だが本気になって飛ばし始めるとナチュラル感に欠けるところが出てくる。一方、標準仕様のハンドリングの仕上げは、100%ボクの好みどおり。FRで走る楽しさがたっぷり味わえる。

(岡崎宏司/1988年6月26日号発表)

1988年日産シルビア/プロフィール

「ART FORCE」のキャッチコピーで1988年5月に登場した5代目シルビアは、美しい造形と、FR車ならではのスポーティな走り味でデビュー直後から若者層から絶大な人気を獲得。ラインアップはK’s、Q’s、J’sの3グレード。全車が1.8リッターのDOHC16Vユニットを採用し、K’sはターボ(175ps)、Q’sとJ’sは自然吸気(135ps)だった。足回りはリアにマルチリンク方式を奢った4輪独立。4WS(4輪操舵)仕様のスーパーHICAS-IIが選べた。シルビアはスペシャルティカーらしい優雅なドライビングに最適なだけでなく、ビビッドな走りを楽しむためのハンドリングスポーツとしても完成度が高く、当時、シルビアで走りの喜びに触れたドライバーは多かった。

ボディタイプは2ドアクーペ。少数ながらコンバーチブルも設定され、3ドアHBモデルは180SXという名のBROS車として用意された。180SXはリトラクタブル式ヘッドランプを装備し、エンジンはターボのみ。シルビアは1991年のマイナーチェンジでエンジンを2リッターに拡大。1993年10月まで生産された。なお180SXはシルビアがモデルチェンジした後も5ナンバーサイズで継続。1998年まで生産された。S13型シルビアはAE86レビン/トレノと並ぶFRスポーツの代表だった。