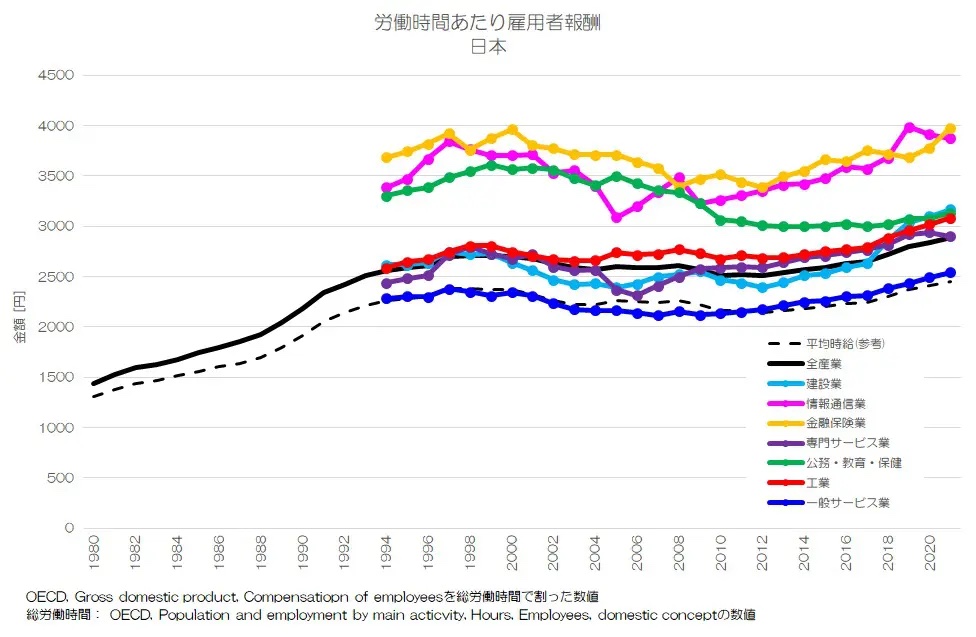

図2 労働時間あたり雇用者報酬 産業別 日本OECD統計データより

図2が日本の産業別に見た労働時間あたり雇用者報酬です。

やはり、情報通信業と金融保険業がかなり高い水準に達しているのがわかります。これらの産業は労働生産性の高い産業でもあります。

また、工業は全産業平均値よりも高い水準ですがそれほど大きく上回っているわけではありません。

建設業は全産業平均値を下回る水準だったのが、近年では大きく上昇しています。

逆に公務・教育・保健は2000年代頃まで情報通信業や金融保険業と並んで高い水準だったのが、減少傾向が続いて近年では建設業や工業と同程度です。

公務・教育・保健は、パートタイム労働者が増えている分野でもありますね。

一般サービス業は労働者数の多い産業ですが、平均値をかなり下回ります。

全体的に2010年あたりから上昇傾向が見られます。

※ 本来であれば、産業ごとの平均時給を計算したかったのですが、日本の場合産業ごとの給与総額が公開されていないため労働時間あたり雇用者報酬としました。

3. 日本の平均時給の特徴今回は日本の平均時給の推移についてご紹介しました。

どの産業で見ても1990年代後半をピークにしていったん減少傾向が続き、2010年ころから上昇傾向に転じている様子がわかります。

労働者数の増えている公務・教育・保健では減少傾向が続き、近年でも横ばい程度です。

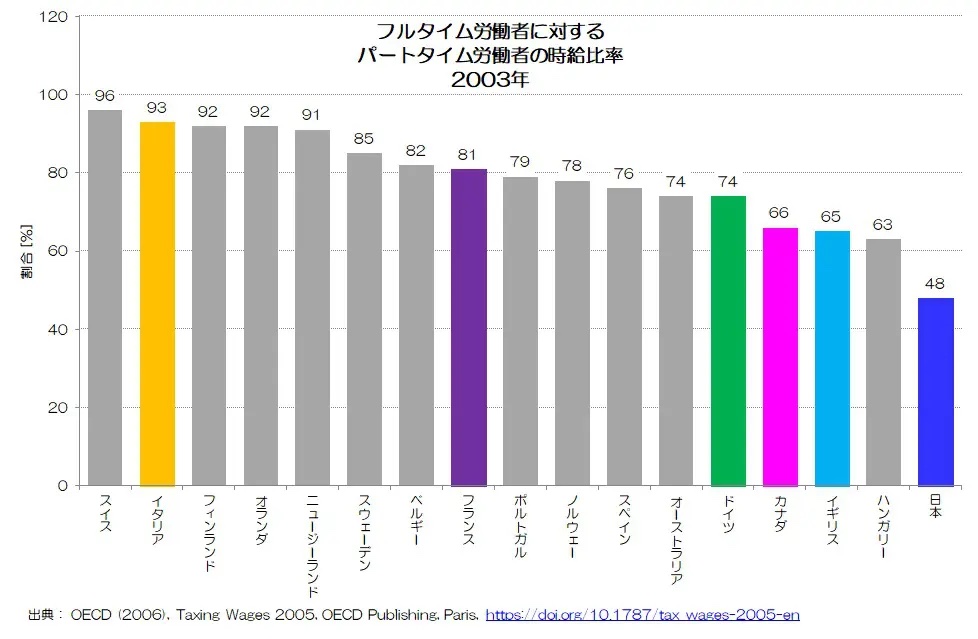

日本の場合、一般労働者とパートタイム労働者で時給の水準も多く異なるのが特徴ですね。

近年パートタイム労働者が増える事で、平均時給も増加しにくい環境が続いているようです。

本来、同一労働同一賃金であれば、一般労働者もパートタイム労働者も時給レベルでは変わらないはずですが、日本ばかり働き方によって格差が大きいという課題もあるようです。

図3 フルタイム労働者に対するパートタイム労働者の時給比率 2003年OECD, Taxing Wages 2005より

図3は2003年とやや古いデータですが、他の先進国ではフルタイム労働者とパートタイム労働者の時給水準はそこまで大きく異なりませんが、日本だけ2倍以上の差がある事を示しています。

労働の質と対価についての転換が必要なのかもしれませんね。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年11月17日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?