ma-no/iStock

- 日本の平均時給

前回は主要先進国の平均給与の要因分解を行ってみました。

他国は給与総額が増え、労働者数や物価指数も増加していますが、実質の平均給与がプラスで推移しています。

日本はそもそも給与総額がアップダウンしていて、実質平均給与は横ばいのようです。

平均給与は年間の数値となります。各国で平均労働時間も異なりますし、パートタイム労働者の存在を考慮する必要がありますね。

労働の対価を考える場合に、平均時給(労働時間あたり賃金)を考えた方が実際的な水準を比較しやすいと思います。

ここからは各国の平均時給についての比較をしていきたいと思います。

今回は、まず日本のデータを確認してみます。

OECDのデータ(National accounts, Gross domestic product)や日本のデータ(国民経済計算)では、GDPの分配面にて、労働者への分配となる賃金(Wages and salaries)が集計されています。

労働者への分配とされる雇用者報酬(Compensation of employees)は、賃金と雇主の社会負担(Employers’ social contributions)を合わせたものになります。

実際に労働者に分配されるのは賃金の方ですね。

また、OECDのデータ(Population and employment by main activity)や国民経済計算では、産業ごとの雇用者の総労働時間が集計されています。

賃金(または雇用者報酬)の総額を総労働時間で割る事で、平均時給である労働時間あたりの賃金又は雇用者報酬を計算する事ができます。

今回まずは、日本の平均時給に関するデータを確認する事から始めてみましょう。

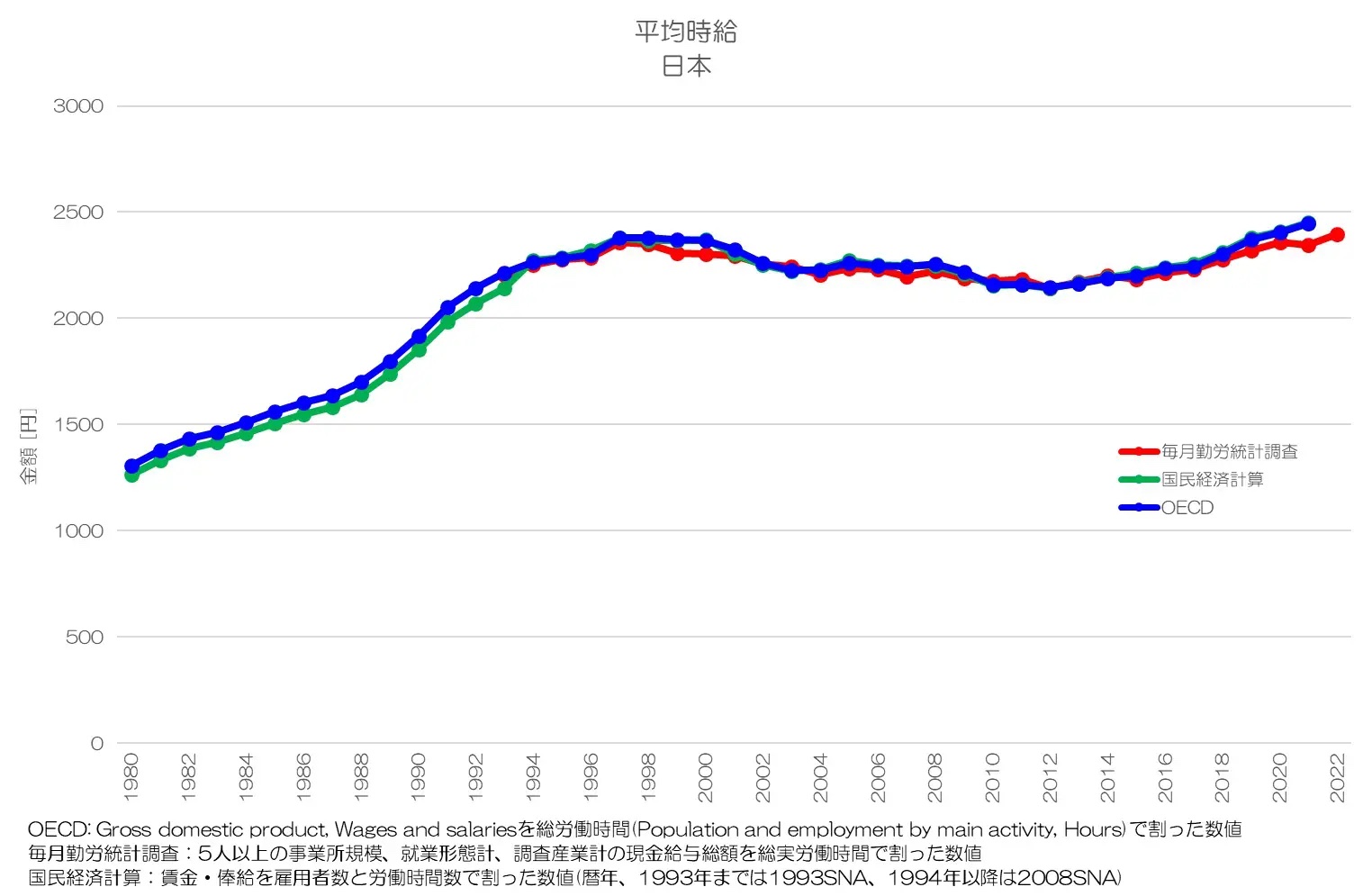

図1 平均時給 日本OECD統計データ、内閣府 国民経済計算、 厚生労働省 毎月勤労統計調査 より

図1は、OECDのデータ、内閣府の国民経済計算のデータ、厚生労働省の毎月勤労統計調査のデータから計算した平均時給の推移です。

平均時給 = 賃金・俸給 ÷ 総労働時間

データ元は全く異なりますが、3つの指標ともかなり一致している事が確認できますね。特に1994年以降のOECDのデータと国民経済計算のデータはほぼ完全に一致しています。

毎月勤労統計調査は5人以上の事業所規模となり、計測される産業も国民経済計算より少ないはずですが、かなり一致している事が確認できます。

日本の労働者の平均時給は、1990年代後半にピークとなり、いったん減少傾向が続きますが、2012年あたりから上昇傾向となります。

近年になってやっと1990年代後半の水準を超えたといった感じです。

1時間あたり2500円弱というのが、近年の日本の平均時給と言えそうです。

- 産業別の平均時給

それでは、日本の産業別に見た平均時給(労働時間あたり雇用者報酬)についても見てみましょう。

雇用者報酬は、私たち労働者が受け取る賃金に、企業側で負担する社会保険料など雇主の社会負担を加えたものです。

国際比較する場合にも、労働時間あたり雇用者報酬は平均時給に相応すると考えても差し支えないと思います。

企業側から見た場合の労働時間あたりの人件費とも言えますね。