世界初の量産ハイブリッドの衝撃

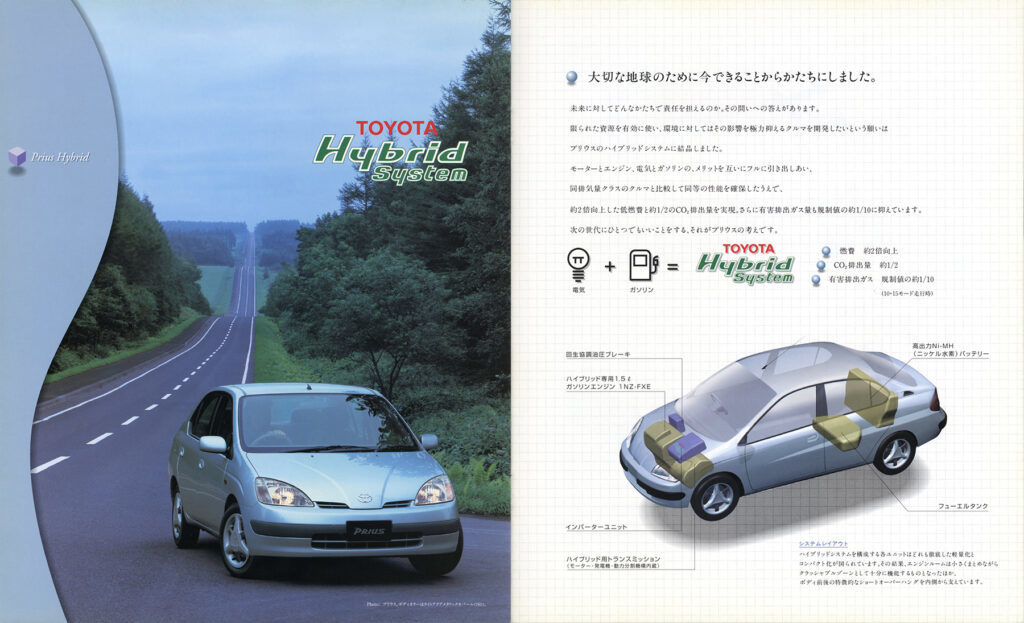

環境対応のエース候補といわれるハイブリッド車が、ついに正式デビューした。量産乗用車としてはもちろん世界初登場である。

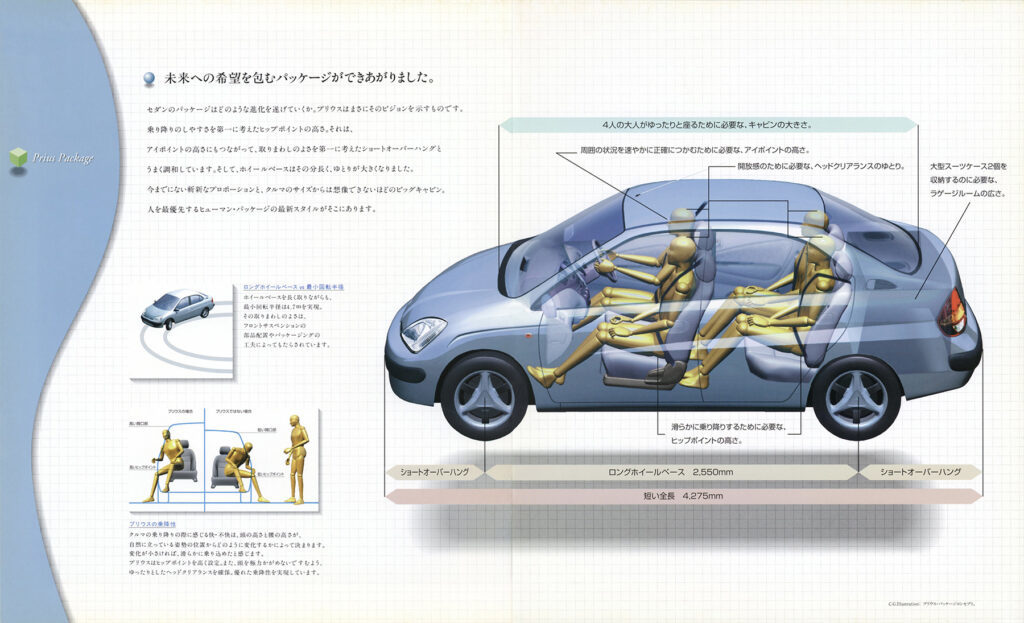

イメージスケッチから抜け出てきたような姿に戸惑う人もいるかもしれないが、ボクは好きだし、斬新で合理的なプロポーションを見ていると、「これからのセダンはきっとこうなる」という思いに駆られた。

プリウスはとても快適なキャビン空間の持ち主でもある。文字どおり大人4名がくつろいで乗れるし、大きなガラス面積はキャビンに明るさと開放感をもたらしている。

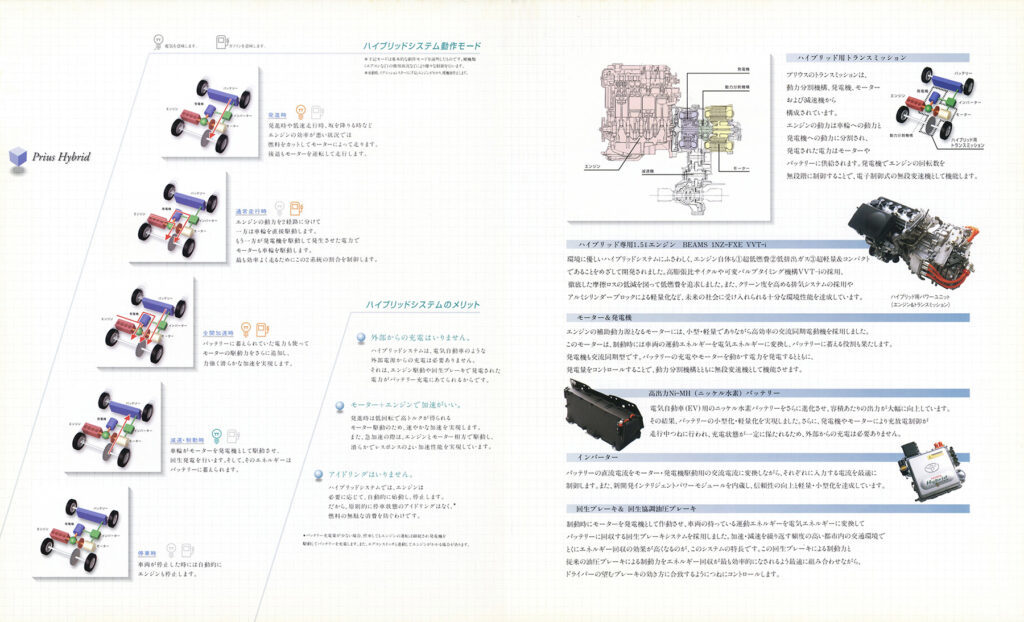

さて、プリウスの走りだが、初めに結論をいえば「とてもよくできている」。エンジンと電気モーターという2種類の動力を適宜使い分けて走るわけだが、そのコントロールはすべて電子制御化されているので、いままでのAT車とほとんど同じ手順で走るだけでいい。難しいことなど、何ひとつない。出足は実用上、十分に力強い。モーターでスタートして、後からエンジンがフォローし、速度が上がるにつれてエンジンがメインになりモーターはサブ側に回る。そして、加速や登坂など強い力が必要なときにはバッテリーから電気を取り出し、エンジンとモーターが力を合わせる。

ざっとこんな形でプリウスは走るわけだが、エンジンと電気モーターの役割分担は実にうまくいっている。動力の流れを表示するモニターを見ていないかぎり、そのやりとりはほとんどわからない。

エアコンを切っていたり、負荷が小さいときは、交差点などで停止するとエンジンがストップし、信号が青に変わってスタートするとエンジンは再始動する。そのときのフィールも悪くない。

モーターとエンジンのコンビネーションによる力強い加速は80km/hあたりまで続く。無段変速なので変速ショックはなく、加速は滑らかそのもの。80km/hあたりまでなら追越加速もなかなかのレベルである。80km/hを超えると加速の力強さは低下してくるが、それでの日本のハイウェイの常用速度の上限といえる130km/h程度の流れには、ほとんどストレスなく乗っていける。

ブレーキは0.2Gあたりまでは回生ブレーキが作動してエネルギーを回収する。いままで捨てていた制動エネルギーを回収できるのはうれしい気分になる。なお、240kmほど走った試乗時の燃費は18.1km/リッターだった。

(岡崎宏司/1997年12月26日号発表)

1997年トヨタ・プリウス/プロフィール

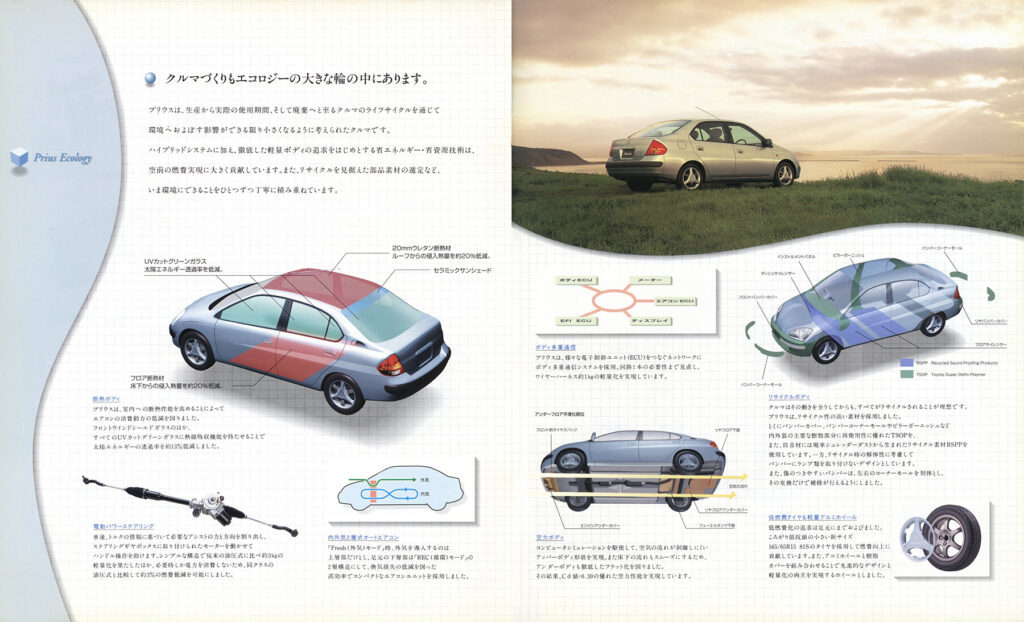

初代プリウスは1997年12月、「21世紀に間に合いました」のキャッチコピーで発売(発表は同年10月)。世界初の量産ハイブリッド(HEV)として世界中に大きなインパクトを与える。メカニズムは1.5リッターエンジンとモーターの組み合わせ。モーターで走るシリーズ方式と、エンジンとモーターが協業するパラレル方式の「いいとこ取り」をした独自のシステムを採用。スムーズな走りと、従来比で約2倍の燃費を実現した。10・15モード燃費は28km/リッターをマークする。

プリウスは21世紀モデルとしてHV機構以外にも意欲的な設計を投入。全高を高めた合理的なパッケージングや操作&視認性を高めらセンターメーターレイアウトなど、パッセンジャーに優しい作り込みでフレッシュな印象をアピール。スタイリングはCd値0.30と優秀なエアロデザインでまとめられていた。初代プリウスは、走りの面で完成度の低い点も散見されたが、「地球環境に優しい性能」が、多くのユーザーに評価される。とくに米国では社会に影響力を持つセレブリティの間で一種のステータスシンボルになった。トヨタは発売後もシステムの完成度を高め、2000年5月にマイナーチェンジ。初代は12万台以上を販売した。