社会保険料にみなさんの関心が高まり、国会でも維新が初めて社会保険料を取り上げました。ところがこども家庭庁は、少子化対策に3.5兆円の支援金を医療保険から出す方針を明らかにしました。加藤鮎子長官はこれを「新しい分かち合いのしくみ」といっています。

Q. 少子化対策の財源はどこから出すんですか?【新着記事】音喜多 駿:少子化対策の「支援金制度」は、現役世代の社会保険料の負担増 MpZmRf8qM pic.twitter.com/iLC9dWY25Q

— アゴラ (@agora_japan) November 11, 2023

政府はサラリーマンの健保組合と市町村の国民健保から「支援金」として出す方針です。これについてはこども家庭庁の有識者会議でも、健保組合の代表から「給付と負担の関係が不明確な支援金制度の創設は大きな疑問がある」と批判が出ました。

Q. 「新しい分かち合いのしくみ」とは何でしょうか?加藤長官は、少子化対策は「子育て世帯への所得再分配」だと認めた上で、「医療保険は徴収対象が現役世代から高齢者までと幅広く、企業も含むことから上乗せ先として選んだ」と答えました。要するに取りやすいところから取るということですね。

Q. なぜ少子化対策に医療保険料が使われるんですか?わかりません。健康保険料は病気になったときのためにはらう保険料なので、少子化対策とは関係ありません。もとは少子化対策の財源は税金でまかなうことが検討されていたようですが、岸田首相が「消費税の増税は考えていない」といったので、だれからもとれる医療保険に目をつけたようです。

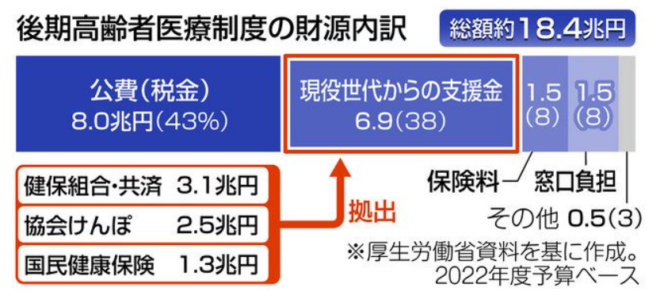

Q. 「支援金」ってどういう意味ですか?日本の社会保障は「国民皆保険」という建て前ですが、実際には保険料をはらっていない人や負担できない人が多く、大きな赤字が出ています。特に医療保険では、75歳以上の後期高齢者は18.4兆円の医療費のうち、当の後期高齢者は1割しか窓口負担していません。そのため税金から8兆円出しても足りないので、健保組合や国民健保などからの支援金6.9兆円で赤字を埋めています。

東京新聞より

ありません。健保組合に入っているのは現役のサラリーマンなので、後期高齢者に出したお金は、何の役にも立ちません。これは対価のない贈与なのです。

「おまえもそのうち老人になるんだから支援すれば将来いいことがある」という人もいますが、日本の医療保険は賦課方式で、今年入った保険料は今年使い切ってしまうので、老人を支援してもお返しはありません。

Q. ではなぜ健保組合は老人を支援するんでしょうか?支援金は健康保険法で決まっていて、健保組合や市町村の国民健保に割り当てられているからです。健保組合は5.1兆円の料金収入のうち、3.1兆円も支援金に取られるので8割が赤字で、解散する組合が増えています。

Q. なぜ後期高齢者の窓口負担は1割しかないんですか?健康保険の財政が豊かだった1973年に、田中角栄内閣は70歳以上の老人医療を無料化しました。それから30年、老人医療費がゼロのままだったので、それを健保組合や国民健保から支援するのが当たり前になってしまったのです。

これでは健保組合の財政がもたないので、2002年に老人医療が1割負担になり、2008年に後期高齢者医療制度で75歳以上が1割負担になりました。その後、一部が2割(3割)負担になりましたが、高額療養制度があるので実質的な自己負担はほとんど増えていません。