英国人の起用が多い

3時間超の「オッペンハイマー」で、在英者が最初に気づくことの1つは英国出身の俳優が主要登場人物に多く起用されている点だ。

監督・脚本を担当したクリストファー・ノーラン自身は英国生まれだが米国の国籍も持つ。

また、最適な俳優を探していたらこうなった、ということなのだろうが、普段英国のテレビ・映画界で顔なじみの俳優たちが米国人、デンマーク人、ドイツ人などとして登場するので、本筋への集中がいささかそがれてしまう。

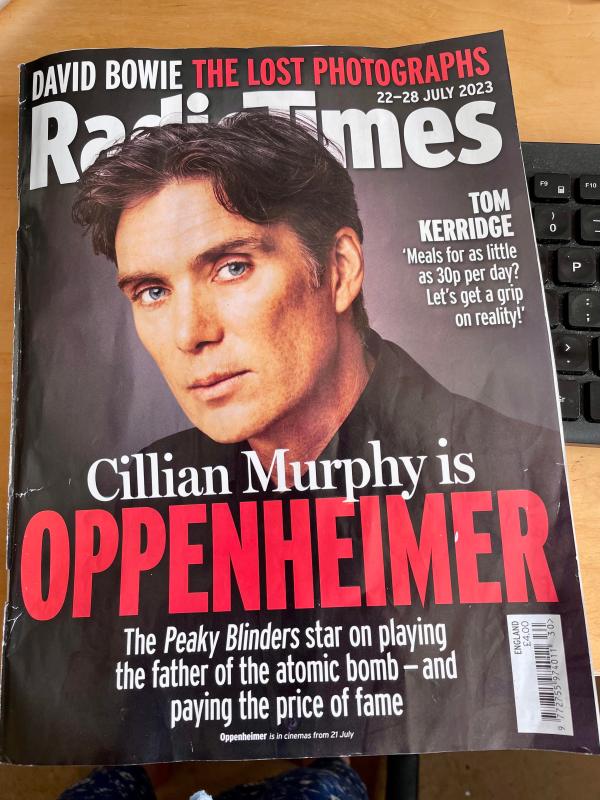

マーフィーを表紙に使った、雑誌「ラジオタイムズ」。(誌面の撮影は筆者)

ただ、アイルランド出身でアイルランドに住み続ける俳優キリアン・マーフィーは別格だ。ノーランは彼が演じることを念頭に脚本を書いたという。

英国では、マーフィーは英中部バーミンガムを根城とした実在のギャング団のドラマ「ピーキー・ブラインダーズ」(2013-2022年、BBC)の主人公役で知られている。透き通るような青い目が印象だ。

原作と人物像映画の原作は米歴史学者マーティン・シャーウィンと作家カイ・バードによる共作「オッペンハイマー」(2005年)である(邦訳は「オッペンハイマー『原爆の父』と呼ばれた男の栄光と悲劇」、2007年)。

映画はオッペンハイマーが原爆製造を指導し、開発に成功するまでの話と、1954年、ソ連のスパイとしての嫌疑を受けて尋問される話とが交互に進む。

1945年の原爆投下でその破壊力を目にしたオッペンハイマーは核兵器を人類への大きな脅威とみなすようになる。核軍縮を訴え始め、1953年、水爆製造計画に反対し、54年、公職から追放された。

「映画としては素晴らしいが、広島や長崎の原爆による犠牲を一切見せていない」。先に見ていた在英日本人の知人は筆者にこの点を指摘した。

確かに、被害の映像は直接的には出てこなかった。しかし、大量破壊兵器を作ってしまったことの衝撃や兵器の威力、犠牲の大きさは実験の際にオッペンハイマーが受けた衝撃、開発成功者として演台に立った時の複雑な表情、被害映像を映し出す映画を見るオッペンハイマーの姿から伝わってくる。

ノーランはオッペンハイマーという一人の人物を通して恐ろしさ、痛み、悲しみを伝えようとしている。

「オッペンハイマー」は原爆を投下した国と投下された国という2つの国の枠組みを超えた、人間の原罪を問う作品ではないかと筆者は思う。人が人を殺すということ、大量の人を殺すこと、そのような兵器を作ってしまったあるいは作らせてしまった罪。自分だったらどうしただろう?観客に普遍的な問いかけを挑む映画ではないかと思う。その意味で、全世界の人に問いかける大作といってよいだろう。

大量破壊兵器としての原爆と昨今、論争の的になっているAIの話とがダブって見える。

最後に、「日本人として、どう受け止めるのか」だが、広島・長崎の原爆のことを良く知っている人には我慢がならない作品になるのかもしれない。しかし、その一方で、よく知っている人も知らない人も、原爆を開発した人がどんな人だったのか、実際に使われた後で、どう思ったのかを知る意義は大きい。自分が今いる状況から一歩外に足を踏み出して、自分とその周囲を外から眺めることで分かることもたくさんあるのではないか。

(雑誌「Galac (ギャラック)」11月号に掲載の筆者記事に補足しました。)

編集部より:この記事は、在英ジャーナリスト小林恭子氏のブログ「英国メディア・ウオッチ」2023年11月8日の記事を転載しました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、「英国メディア・ウオッチ」をご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?