- 日本の平均給与

まずは日本の平均給与について確認してみましょう。

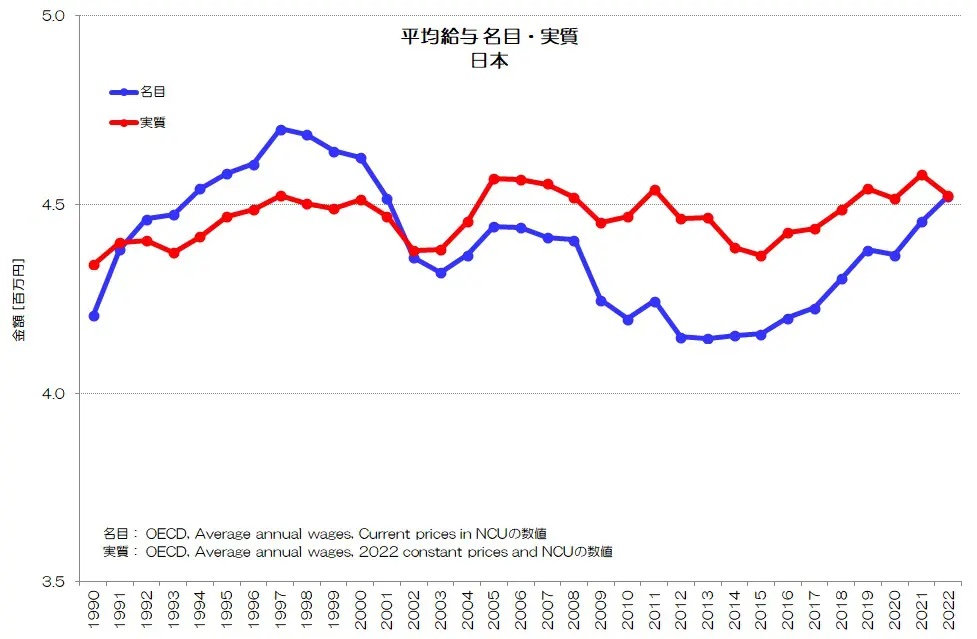

図1 平均給与 日本 名目・実質OECD統計データより

図1はOECDで公開されている日本の平均給与(Average annual wages)の名目(青)と実質(赤)の推移です。

名目は1997年をピークにして減少し、2014年ころから上昇傾向となりますが、まだ1997年のピーク値を回復していません。

実質では、横ばい傾向が続いている事になります。

この平均給与については、パートタイム労働者がフルタイム働いたと見做した調整(フルタイム労働比率をかける)がされていますのでご注意ください。

- 平均給与 実質成長率の要因分解

具体的な日本の平均給与の実質成長率についての要因分解結果を見てみましょう。主要国での比較は次回ご紹介します。

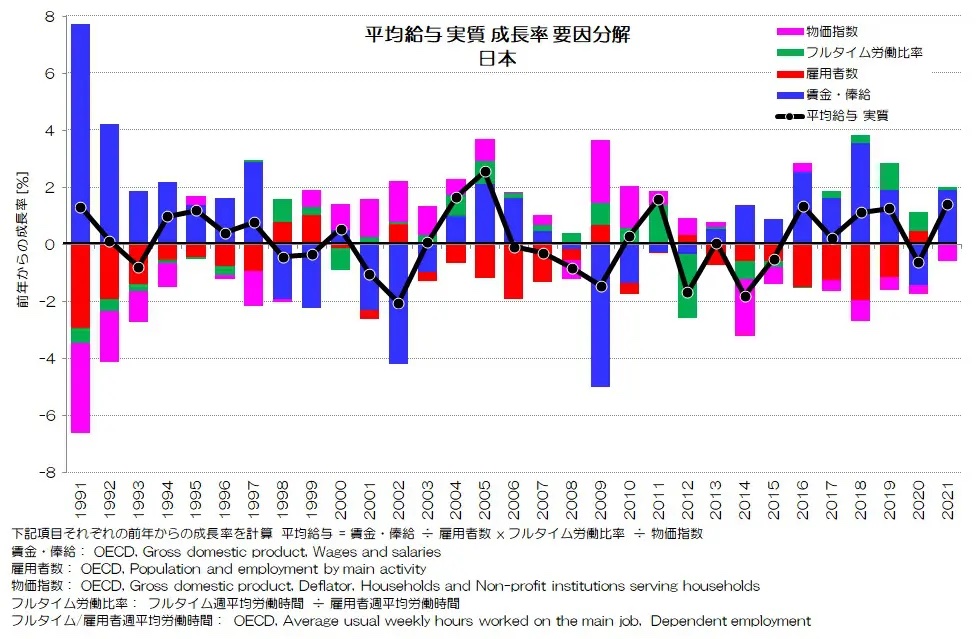

図2 平均給与 実質 成長率 要因分解 日本OECD統計データ より

図2が日本の平均給与(フルタイム相当労働者の平均給与)の実質成長率を要因分解したものです。

1997年あたりまでと、1998~2013年あたり、2014年以降で分けてみると、傾向が随分と異なることがわかりますね。

まず1997年までは、賃金・俸給がプラス寄与していて、雇用者数、物価指数、フルタイム労働比率がマイナス寄与しています。

賃金・俸給の総額が増え、雇用者数も増え、物価が上昇していた事がわかります。

1993年を除いて平均給与の実質成長率はプラス成長です。

フルタイム労働比率はマイナス寄与していますので、パートタイム労働の割合が低下していた状況であったことがわかります。

一方で、1998年以降を見ると、1998~2003年、2009~2012年で賃金・俸給がマイナス寄与しています。

賃金・俸給の総額がそもそも減ってしまっていたことになりますね。

2003~2008年では雇用者はマイナス寄与していますので、増えていたことになります。

物価指数はプラス寄与していますので、物価が低下していた時期となります。

デフレによって、実質賃金がプラス側に評価されていた時期という事になりますね。

フルタイム労働比率はおおむねプラス寄与していますので、このあたりではパートタイム労働者の割合が増えていたことになります。

そして、2014年以降では、賃金・俸給がプラス寄与、雇用者数、物価指数がマイナス寄与となり、実質成長率もプラス側で変化していますね(2020年を除く)。

ただし、フルタイム労働比率はまだプラス寄与なので、相対的にパートタイム労働者の増加によって、フルタイム相当労働者の平均給与がかさ上げされている面があることを示します。

このように要因分解をすると、どのような要因がどの程度寄与して全体が変化しているのかが良くわかりますね。

- 日本の平均給与実質成長率の特徴

今回は、日本の平均給与について、実質成長率の要因分解を試みました。

日本はフルタイム相当労働者の実質成長率で見ても、アップダウンを繰り返している状況が長く続いています。

賃金・俸給の総額がそもそも減っていたり、パートタイム労働者の増加があったりと、日本特有の変化がありそうです。

次回は、主要先進国の実質成長率も同じように要因分解して、日本の傾向と比較してみたいと思います。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年11月3日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?