予測と実際が一致しない日本の状況

問題の本質は、独立財政機関といった組織の創設という議論以前の問題もあり、政治や政府が政策決定プロセスで利用する様々な試算の前提(例:経済成長率などの予測)に事後検証の機能が働かず、予測と実績の乖離に関する検証や、乖離を改善するメカニズムが基本的に存在しないことにある。なので、常に楽観的な前提で政策議論が行われてしまう。

一例を挙げるなら、内閣府が推計する名目GDP成長率の予測だ。この予測は、中長期の財政再建計画を含め、様々な政策決定に利用されており、非常に重要な推計だが、その予測の的中確率は低い。

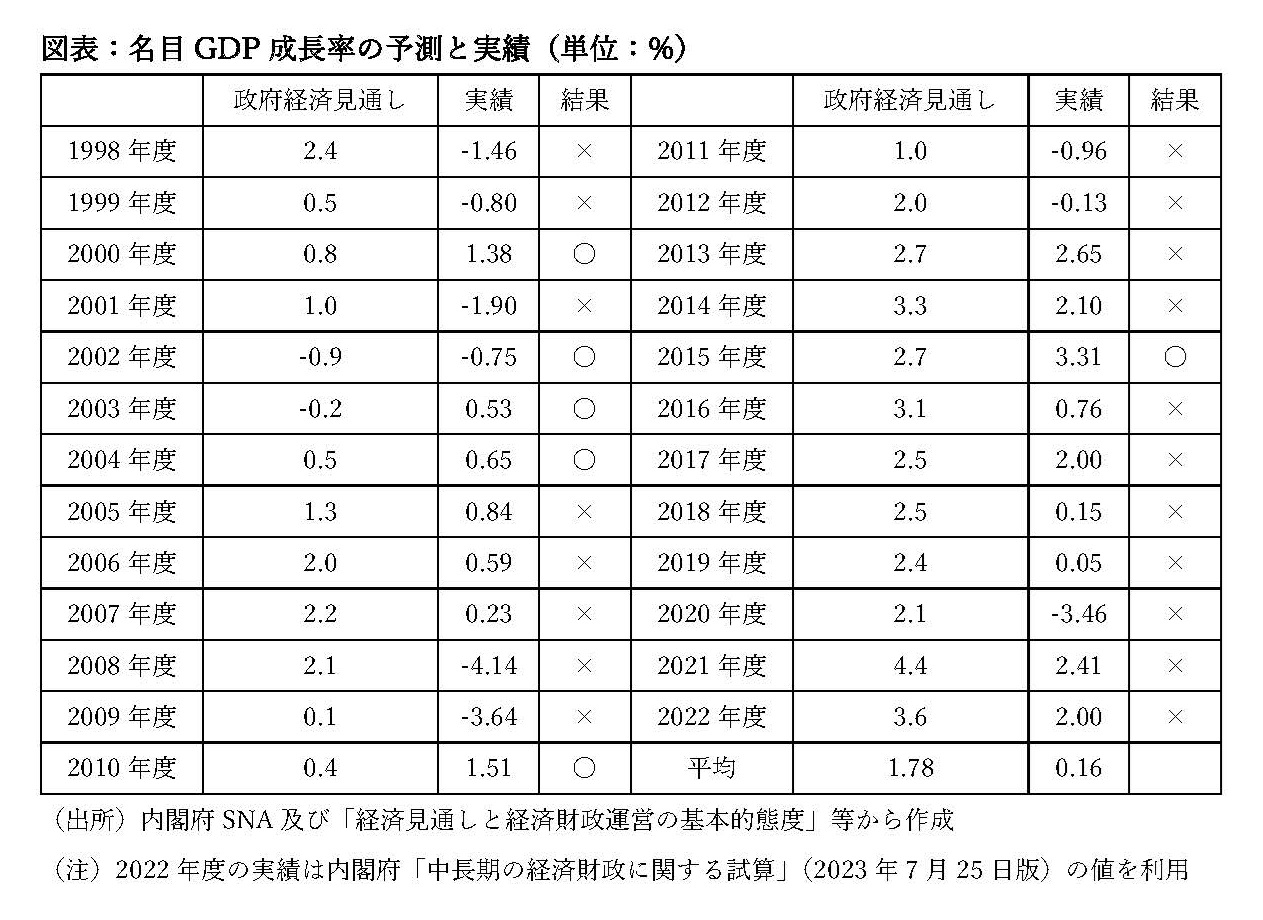

このことを確認するため、内閣府の「国民経済計算(SNA)」や「経済見通しと経済財政運営の基本的態度」等から、内閣府が予測した名目GDP成長率とその実績を比較したものが、以下の図表である。

図表では、1998年度から2022年度までの25回分の予測と実績を掲載しているが、この25回のうち、実績が予測を上回っているのは6回(2000年度、02年度、03年度、04年度、10年度、15年度)のみで、残りの19回は実績が予測を下回っている。

すなわち、内閣府の成長率予測の的中確率は24%(=6回÷25回)しかない状況にある。

また、1998年度から2022年度における名目GDP成長率の予測の平均は1.78%だが、1998年度から2022年度の実績の平均は0.16%しかなく、予測は実績の10倍超もの乖離となっている。

本当に強化すべき機能は「予測誤差の分析」や「事後検証」のメカニズム改善だ誤解がないように記載しておくが、筆者は、「独立財政機関」創設を否定しているわけでも、予測と実績が乖離していることを問題視しているわけではない。名目GDP成長率などの予測が政策決定プロセスで利用する重要な指標にもかかわらず、予測と実績の乖離に関する検証や、乖離を改善するメカニズムが弱いことが問題の本質なのだ。

そもそも、独立財政機関に限らず、政府が公表するマクロ経済や財政に関する予測は、国民が合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報で、国民経済の健全な発展や国民生活の向上に寄与する重要な「公共財」といっても過言ではない。

このため、諸外国のなかには、予測の信頼性や精度を高めるため、予測誤差に関する分析や事後検証として、経済学者や民間エコノミストなどとの間で「ピア・レビュー」(peer review)を実施している国々も存在する。

日本も、「独立財政機関」創設の提言のみならず、これは統計改革や予測を行う政府内部の体制とも深く関係するが、もう一段踏み込んだ議論を行い、予測誤差や事後検証などに関する「ピア・レビュー」の導入を含め、政府予測の機能強化に関する検討や環境整備を早急に進めるべきではないか。

■

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?