給料の30%を超えた社会保険料への不満が強まっている。特に問題なのは、巨額の赤字を出している老人医療である。問題の始まりは、1969年に美濃部東京都知事が70歳以上の老人医療無料化を打ち出したことだった。その後多くの革新自治体で無料化され、1973年に田中内閣が全国で無料化した。

「老人医療無料化」で健保組合の財政は破綻したこれは一時的な人気取りだったが、その後30年も実質的に無料化が続き、その赤字を市町村の国民健保が負担し、その赤字をサラリーマンの健保組合からの拠出金で埋めた。これは負担と給付の関係が不透明だったので、1999年に健保組合が不払い運動を起こした。その結果、2002年に1割負担になり、2008年に後期高齢者医療制度が独立し、健保組合からの支援金が明確になった。

東京都の資料

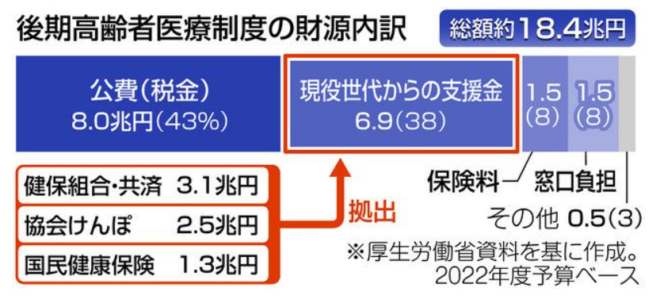

2022年度予算でみると、後期高齢者医療費18.4兆円のうち、6.9兆円が健保や国保からの支援金で、残りの8兆円が税金だ。1.5兆円が(本人の負担する)保険料、窓口負担は1.5兆円で、8%負担である。さすがにこれには批判が強く、22年度から窓口負担の一部を2割とし、来年度から保険料も一部引き上げるが、全部あわせても自己負担は2割程度である。

「おま老」で居直る団塊の世代現役世代がこういう不公平を批判すると、団塊の世代から出てくるのが「おまえもいつかは老人になるんだから」略しておま老という反論である。

高齢者は若者の敵か 「シルバー民主主義」の虚偽ZqYETgeH3社会保障制度が高齢者優遇になっているのは「高齢者の投票率が高いためだ」という主張について、吉田徹・同志社大教授は「明らかに間違い。高齢者人口の増加と、1人当たりの社会保障支出の増加は比例していない」と言います。

— 毎日新聞 (@mainichi) October 30, 2023