岸田首相の変な減税案に「減税するのはそこじゃないだろ」という声がネット上でわいている。おまけに維新が「社会保険料の半年3割引」という珍プランを発表し、サラリーマンの負担率が30%を超えた社会保険料に注目が集まっている。

現状認識として正確なのは、国民民主党の玉木代表の話である。

社会保険とりわけ医療保険制度の説明をするようになってから、後期高齢者医療制度に他の保険制度(組合健保や協会けんぽ、国保)から巨額の支援金を出しているのはおかしいとの声をいただくことが増えた。… pic.twitter.com/XHiHcYUS2w

— 玉木雄一郎(国民民主党代表) (@tamakiyuichiro) October 29, 2023

このしくみの最大の問題は、サラリーマンの組合健保や市町村の国民健保とは別に、75歳以上の後期高齢者医療制度という別の医療保険をつくり、そのほとんどの窓口負担が1割だということだ。しかも保険料は1.2兆円と、1割に満たない。

残りを公費7.6兆円で埋めているが、それでも足りないので、組合健保と国民健保からの後期支援金6.2兆円で埋めている。特に組合健保は、後期支援金が1.9兆円、前期高齢者(2割負担)の支援金が1.6兆円で、合計3.5兆円。支出7.2兆円のほぼ半分が支援金である。

おまけに市町村国保には、健保から合計3.1兆円の前期高齢者(70〜75歳)の支援金が出されているのに、1.6兆円を後期支援金として出す異常な構造である。

ところが国民民主の提案には所得減税や消費減税やガソリン減税などのおいしい話ばかりで、肝心の後期高齢者医療制度をどうするのかという提案がない。

天引きで取りやすいサラリーマンが搾取されているこの支援金のおかげで健保組合の8割が赤字になり、解散が相次いでいる。こういう組合の被保険者は協会けんぽに加入することになるが、その保険料率は10%以上。これが2010年代に社会保険料が増えた原因である。

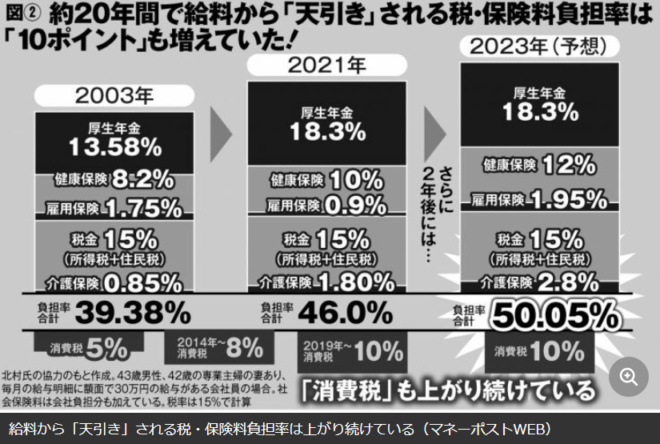

2003年から2021年までに、社会保険料は6.6%上がった。これは同じ時期の消費税の増税額の2倍以上である。年金保険料は18.3%で止まったが、健康保険料は今後も上がり続け、人件費の上昇は社会保険料の事業主負担に食われるので、手取りは増えない。

この原因は、後期高齢者という聖域をつくってアドホックに所得移転を行ない、支援金と称して源泉徴収で取りやすいサラリーマンから取る無原則な奉加帳方式になっていることだ。