この物価指数の違いによって、実質の傾向も変わります。

GDPデフレータによって実質化される実質GDPは1997年以降も日本は上昇傾向です。1997年に対して、物価指数であるGDPデフレータが減少していくためですね。

逆に、消費者物価指数を用いる毎月勤労統計調査による実質賃金指数は、1997年以降減少が続いています。

これは、1997年以降も物価指数が大きくは減少せず横ばい傾向だった影響が強いためですね。

どちらも名目値では停滞が続いていますが、実質値の傾向が異なります。

このように、日本では物価指数に乖離があり実質化にどの指数を用いるかによって、計算結果が変わりますので、今回はその度合いを明らかにしていきたいと思います。

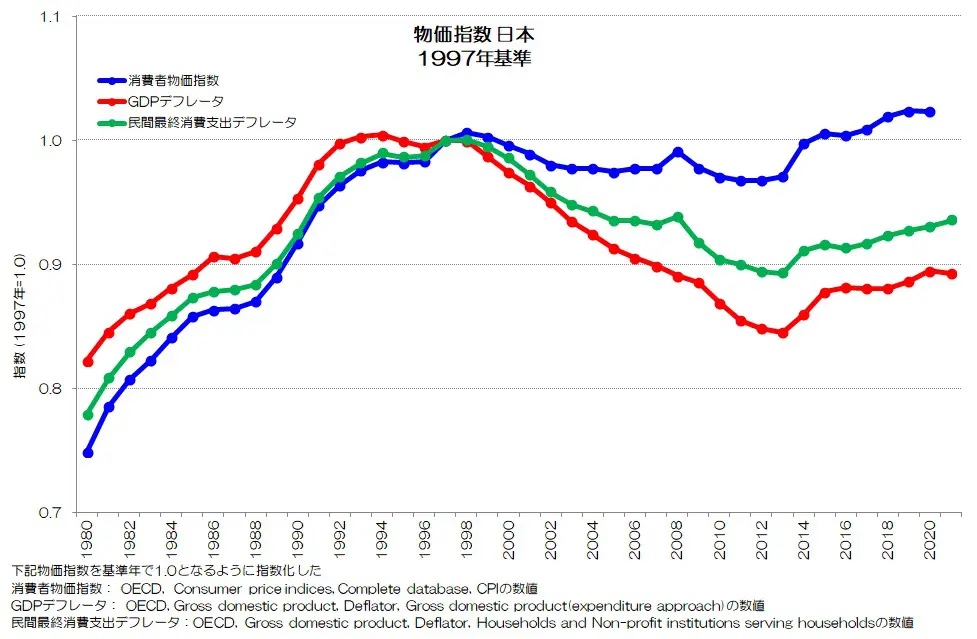

図3-1 物価指数 日本 1997年基準OECD統計データ より

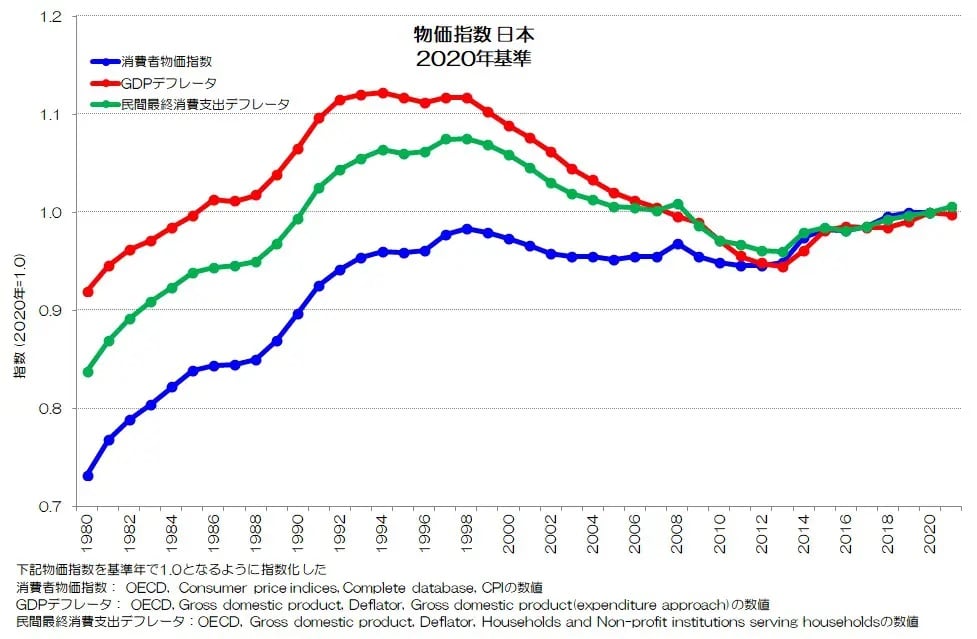

図3-2 物価指数 日本 2020年基準OECD統計データ より

図3は1997年基準(上)と2020年基準(下)とした物価指数の推移です。

いずれも基準年で各指標が1.0となります。

推移の形そのものはほとんど変わりませんが、各年での数値や高低の順番が変わりますね。

3. 平均給与の実質化それでは実際に物価指数を用いて、平均給与の実質化を行ってみましょう。

実質 = 名目 ÷ 物価指数

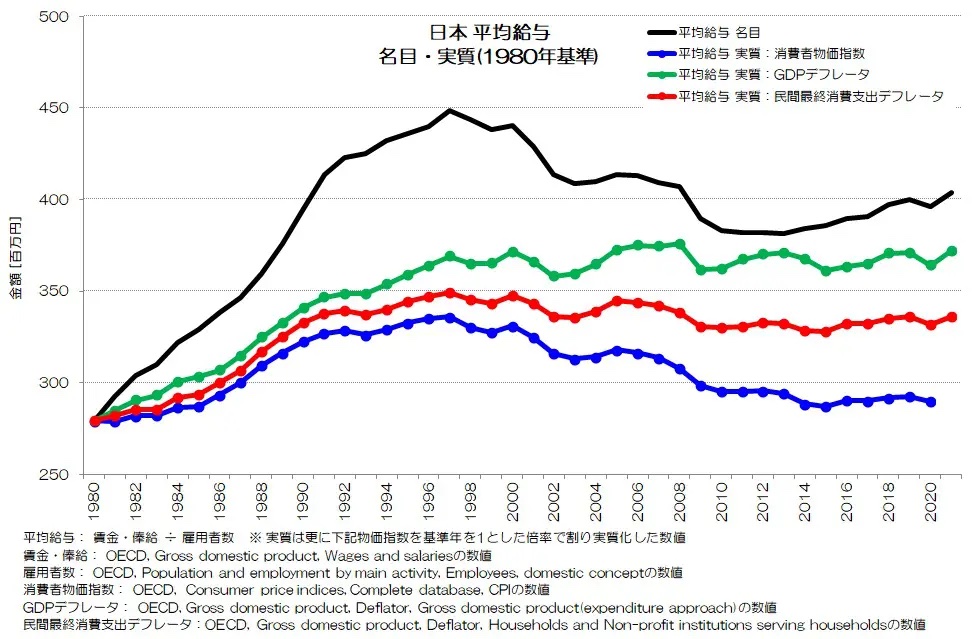

図4 日本 平均給与 名目・実質(1980年基準)OECD統計データ より

図4が日本の平均給与について、名目の推移と1980年を基準とした実質値の推移です。

名目値に対して、図2の物価指数の推移(逆数)が掛け合わされたものになります。

GDPデフレータによる実質値は2000年あたりから停滞が続いています。

民間最終消費支出デフレータによる実質値は停滞気味ながら若干減少しています。

消費者物価指数による実質値は減少傾向が続いていますね。

物価指数によって停滞しているとも、停滞気味とも、減少しているともいえる状況です。

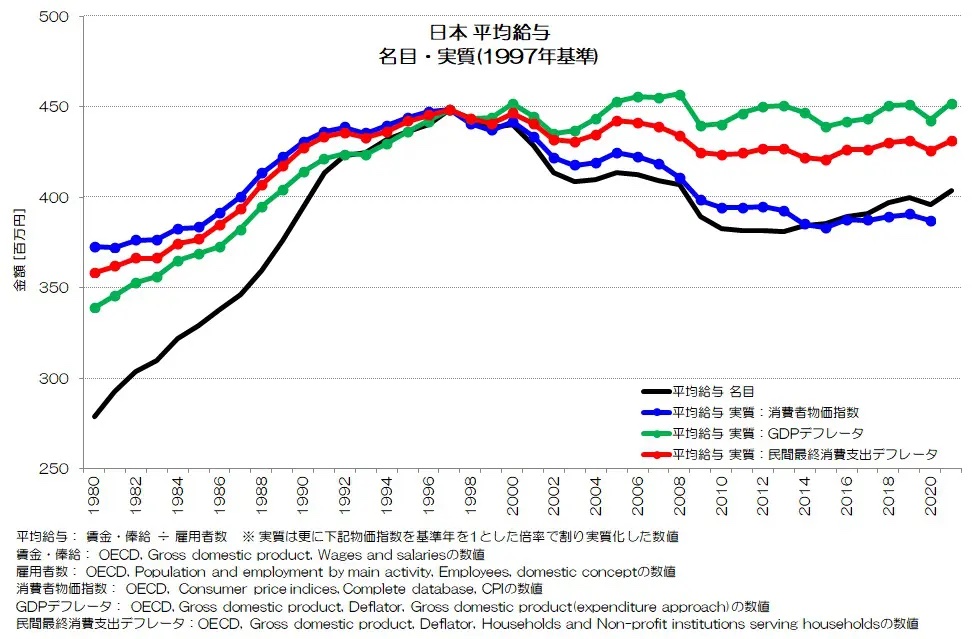

図5-1 日本 平均給与 名目・実質(1997年基準)OECD統計データ より

図5 日本 平均給与 名目・実質(2020年基準)OECD統計データ より

図5が実質化の基準年を1997年としたグラフ(下)と2020年としたグラフ(上)です。

基準年を変える事で、各グラフの相対的な位置関係が入れ替わっているのが興味深いですね。

例えば2010年ころの水準を見ると、1997年基準ではGDPデフレータによる実質値の水準が最も高いですが、2020年基準では消費者物価指数による実質値の水準が最も高いです。

4. 平均給与の実質化の特徴今回は日本の平均給与について、物価指数と基準年を変えた場合の計算例をご紹介しました。

日本の場合は特に消費者物価指数とGDPデフレータや民間最終消費支出デフレータで乖離があります。 実質化の際にどの指数を用いるかで計算結果が変わるため、実質の数値を見る際には特に注意が必要ですね。

また、基準年を変えると、名目値との関係性も変わってきます。

実質のデータを見る場合には、その基準年を確認する事も重要と言えますね。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年10月27日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?