「あいつってあの人のコバンザメだよな~」こんな陰口を聞いたことはありませんか?

この「コバンザメ」という言葉は、どのような意味なのでしょうか?

これは実際に存在する「コバンザメ」という生物の生態から来ている言葉です。

ここでは、この「コバンザメ」という言葉の意味と実在の「コバンザメ」について解説します。

表現としての「コバンザメ」

コバンザメとは、権力者などにすり寄ることで何かしらの利益を得たりるす人を指す表現です。

比喩表現としてのコバンザメ

コバンザメという言葉自体は海で暮らしている生き物のことなのですが、日本ではその特性から比喩表現として使われます。

その意味は、力の強い人の近くにいて、おこぼれにあずかる者のこと。

力のある人と常に一緒にいることや離れようとしない人そのものに対して使われます。

時代劇で見かける悪代官にすり寄る商人や小悪党のような者たちの事です。

強者に寄り添ることでその恩恵を受けている人物ということになります。

また、「コバンザメ商法」というような言葉もあります。

これは儲かっている店の近くに店を出すことによって、すでに得られている集客効果などを奪うことです。

あまりいい意味では使われないのですが、ある意味したたかに生きるている証とも言えるかもしれませんね。

コバンザメの類義語

コバンザメの類義語となる比喩表現は他にもあります。

金魚のフン

特定の人、特に権力者などに付いて回り、なかなか離れない様子を表現する言葉です。

これは金魚のフンがなかなか金魚から離れない様子から来た言葉です。

腰巾着

腰巾着とは、腰に下げる巾着のことです。

主にぶら下げている人から離れない様子を指し、そこから転じていつも誰かに付き従って離れないことを意味する言葉になりました。

コバンザメという生き物

陰口に使われる「コバンザメ」という表現は、コバンザメという表現から来ています。

ここからはその「コバンザメ」という生物について見ていきましょう。

コバンザメはサメではない

コバンザメは分類学上、スズキ目コバンザメ科に分類される生き物です。

名前にサメと付いていますがサメでは無い、ということになります。

サメと付いているのは、その姿形がサメに似ているからです。

近縁種でもなく、完全に無関係な種類の生物です。

世界中の熱帯や亜熱帯の地域に分布しており、大型魚類にくっついて生きています。

名前の由来となった吸盤

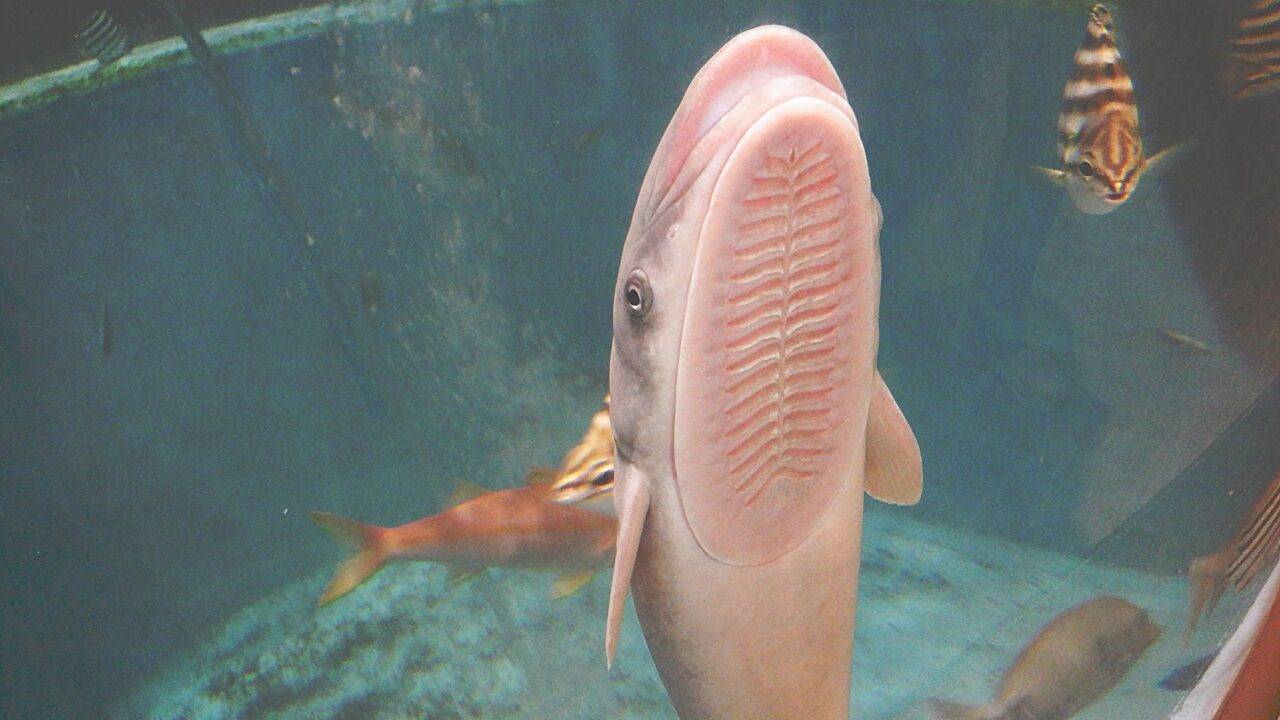

コバンザメの頭部の背面には小判型の吸盤があります。

この小判型の吸盤と、サメに似た姿形からコバンザメと名付けられました。

コバンザメの吸盤には横に18~28枚の隔壁があり、普段は後ろ向きに倒れています。

動いている魚の体にその吸盤が接触することで、隔壁が垂直に立ち上がります。

その際、隔壁と隔壁の間の水圧が周囲の海水の圧力より小さくなり、吸盤が魚の身体に吸着するわけです。

場合によっては生き物だけでなく、船舶にも吸着することもあるそうです。

比喩の例えとなった生態

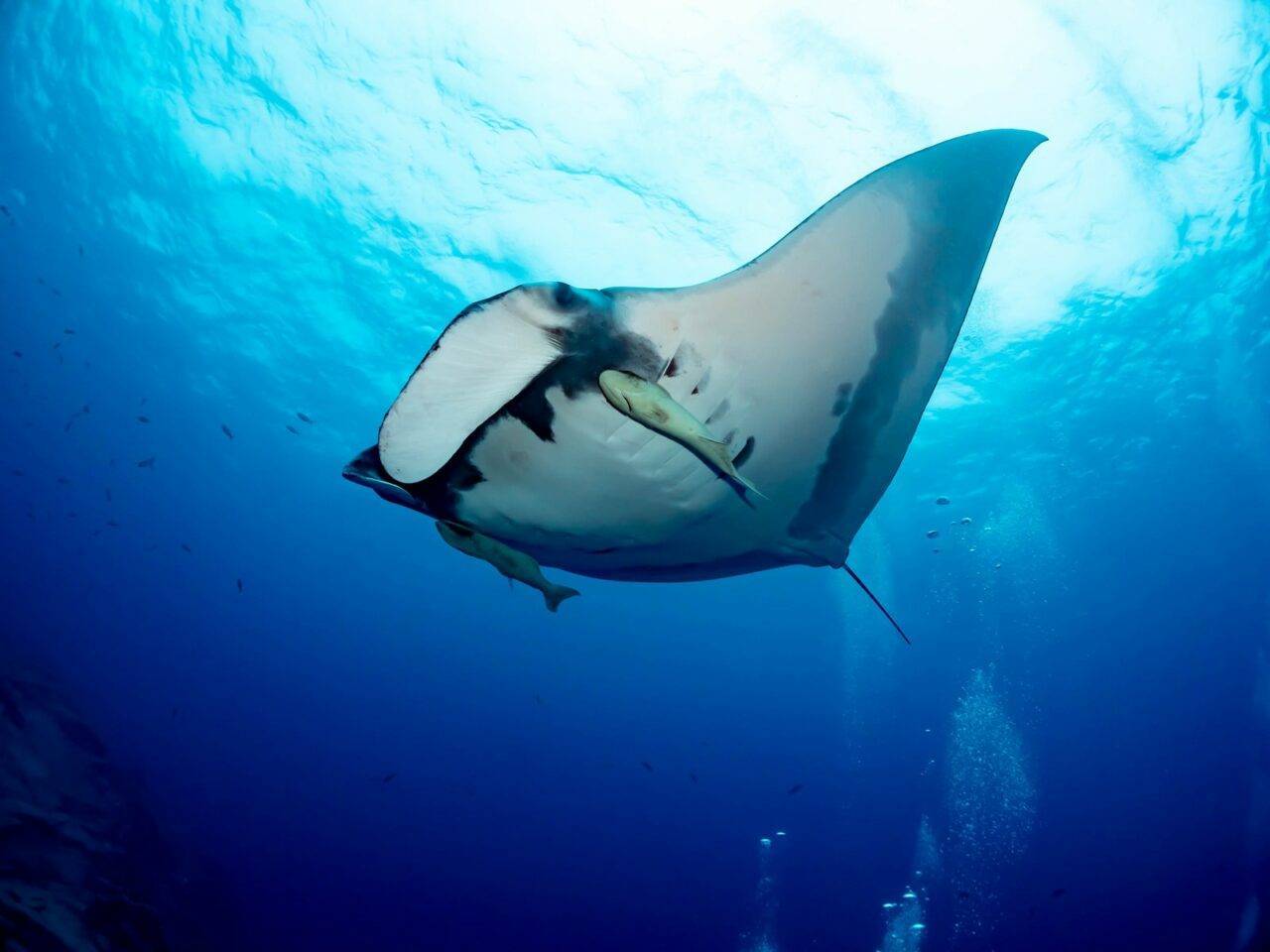

吸盤で大型のサメ類やカジキ類に吸い付いて生きるコバンザメは、ウミガメやクジラなどにも付着して餌のおこぼれをもらっています。

この習性をコバンザメが一方的に得をしていることから、「片利共生(へんりきょうせい)」と呼びます。

常に何か自分より大型のものにくっついて生きていることから、コバンザメを比喩の表現で使われるようになりました。

コバンザメの成魚は大型魚類にくっついて生活していますが、幼魚の間はサンゴ礁などの掃除魚として生活していることもあります。