前編では、これまでのロータリーエンジンにまつわる歴史を振り返ると共に、MX-30 Rotary-EVに搭載された新型ロータリーエンジン8Cを用いた”e-SKYACTIV R-EV”の紹介、また新しくなったロータリーエンジン工場見学で得られた”気づき”を紹介した。今回の後編では、今回の新型ロータリーエンジン8C誕生によってつながったロータリーエンジンの今後に向けたさらなる進化の可能性、またマツダの夢とロマン、そして将来の見通しについて紹介する。

新型8Cの誕生によって守られた13B型ロータリーエンジンの継続生産

実は今回新型ロータリーエンジンである8C-PH(以下、8C)の誕生は、ただ単にマツダの電動化ユニットの一部としての役割だけでなく、これまでのロータリーエンジンとこの先の未来を橋渡しする大きな役割も担っている。電動化待ったなしのこの時代、2023年のタイミングでMX-30・Rotary-EVの登場は、マツダのEVラインアップが増えるというだけでなく、ロータリー・ファン視点で見ても非常にいいタイミングだった。

いまから5~6年前のころだったと思うが、筆者がマツダのファンイベントに訪れた際、鋳型などの技術展示コーナーで説明員の方とお話ししたときのことだ。その方の普段は生産技術担当で、「」と話していた。

いま思えばこの話は、当時ではマツダの車体組立工場、現在は機械加工工場でも稼働している“混流生産”のことだったのであろう。混流生産とは、最新の汎用加工機・汎用ロボットによって、マツダ社内で生産するさまざまな部品(ロータリーエンジン、レシプロエンジン、トランスミッション、さらには将来生産が予想される電駆用部品も)がモジュール化され、加工治具を載せ替えることで高精度かつフレキシブルに異なるさまざまな仕様や形状の部品を生産可能にした技術であって、これによってマツダの生産効率は向上した(投資額の抑制を含む)。

現在のエンジン組み立てラインではレシプロとロータリーを混流していなかったが、素材からの機械加工工場では、加工治具を乗せ換えることでさまざまなパーツを高い精度で製造することを可能にしている。それまで1種類しか作れなかったラインが、“混流生産”によりフレキシブルに複数の部品を生産可能にしたということが非常に重要なポイントだ。それはかつて販売されていたRX-7やRX-8に搭載された13Bロータリーエンジンの補修部品の生産継続に大きな役割を持っているのだ。

“混流生産”方式の導入がロータリーエンジンの進化の歴史を継続させた

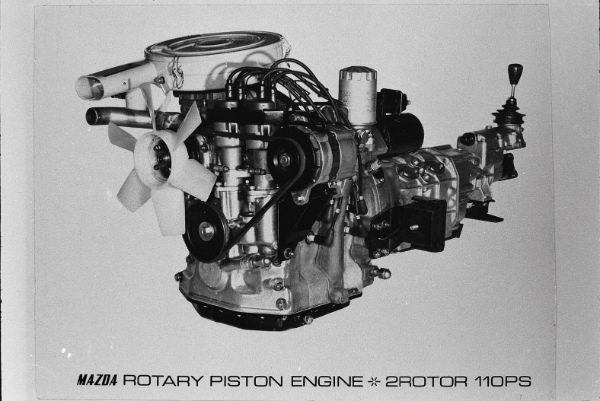

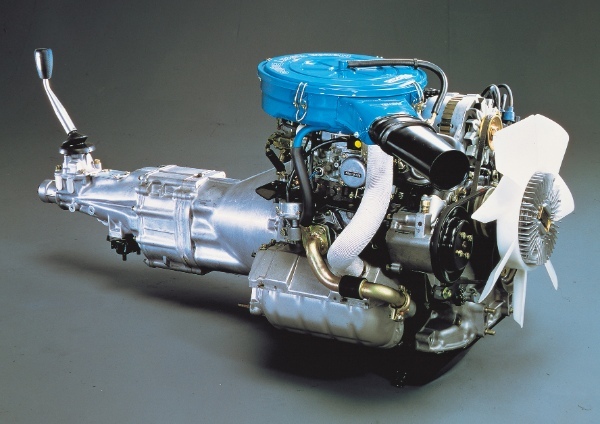

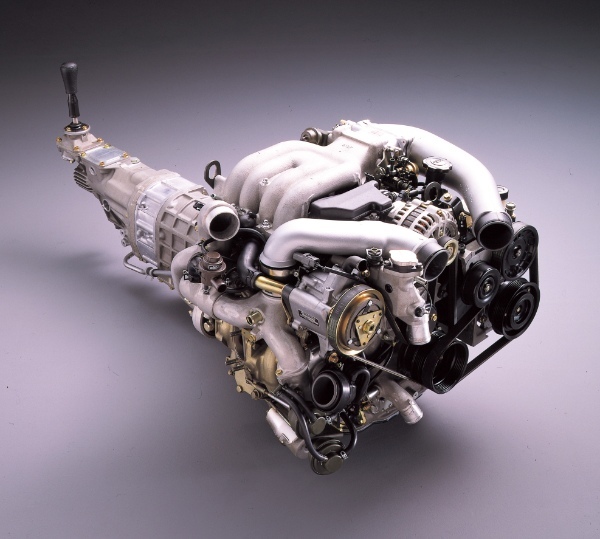

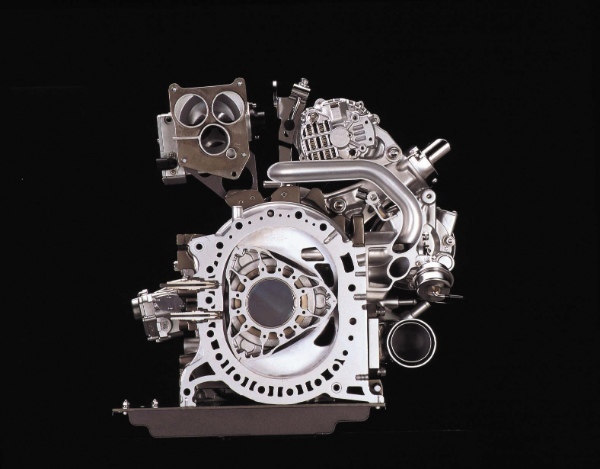

ここで過去のロータリーエンジンがどのように進化してきたのかあらためて振り返っておこう。

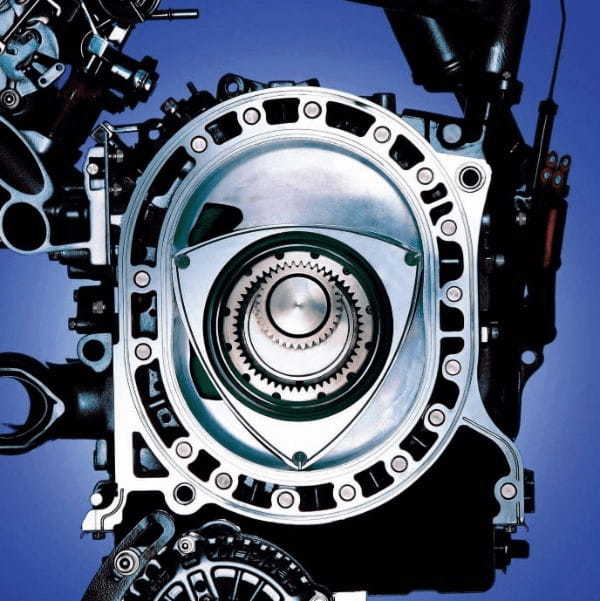

1967年コスモスポーツに搭載された10A型ロータリーエンジン登場以来、唯一1969年発売のルーチェ・ロータリークーペ搭載13A型を除き、量産したロータリーエンジンはすべて同一のディメンジョンであり、ローター幅を60mm、70mm、80mmと変更することで単室容積(1ローターあたりの排気量)を変化させてきた。

これは、開発リソースやコストの問題など複数の理由があるかもしれないが、製造面では異なるディメンジョンのエンジンを同一製造ラインでは作れないという理由があった。なにより製造ラインを新しく作るには莫大な費用がかかる。1970年代のオイルショックを経て、1980年代には徐々に搭載車種を絞ってきたロータリーエンジンが製造ラインを複数持つことは不可能だった。

ちなみに、昨年に刷新される前のエンジン製造工場で使用していた工作機械は50年前から同じものであったいうが、現在では長年使用していたロータリーエンジン用の加工機・部品生産ラインも一新されている。

もし、混流生産という生産技術が確立する前のどこかのタイミング、たとえば2015年の東京モーターショーで発表された『Mazda RX-VISION』がそのまま発売が決まり、これまでと異なるディメンジョンのロータリーエンジンを搭載することとなっていたら、エンジン製造加工ラインと工作機械は13Bを作ることが出来ない機械に改良、入れ替えになっていたかもしれないのだ。

それはすなわち、RX-7・RX-8の13B型の補修用部品としてのロータリーエンジンが作れなくなり、ひいてはエンジン修理が出来なくなるといった事態に陥るということだ。このマツダの新たな生産技術の確立したタイミングと、これからのマツダにとって必要な発電用エンジン8Cを新規で作ることになったタイミングが合致したからこそ、新しい製造加工工場でディメンジョンの異なる13Bを同一の工作機械で作れるようになった。つまり、過去のロータリーエンジンの命をつなげ、いまなお世界に数多く存在するRX-7・RX-8オーナーたちのこれからのロータリーライフも潰えることなく未来につなぐことができた、といっても過言ではない。

しかも、最新で高精度な加工ができるマシニングセンターやバランシングマシンを導入したことで、13B用補修部品もこれまでより製作精度がぐんと上がるメリットもあるというおまけつきだ。なお、RX-7・FD3S型用13B-REWやRX-8用13B-MSPの新品ベアエンジン(商品名はショートエンジン)は現在も生産を続けており、ディーラーなどで購入が可能だ。