たばこ業界で、健康の妨げとなる喫煙習慣をやめることができない際にリスクをできるだけ少なくする方法を模索する「ハームリダクション(害の低減)」の考え方が広がりを見せている。世界的に促進する動きが出ており、日本でも紙巻きたばこから加熱式たばこへの移行が急増。すでに市場の4割近くに達した。一方、加熱式たばこの税率を紙巻きたばこと同率にすることが検討されるなど、ハームリダクションの取り組みを損ねかねない動きがある。そこで、喫煙による健康被害などを低減する現実解と、税の本来の在り方を考えてみたい。

関するファクトシートを公開している、『BCN+R』より引用)

世界人口の22.3%がたばこを使用している

世界保健機関(WHO)が、1988年に5月31日を「世界禁煙デー」と定めて以来、先進国を中心に喫煙に対して厳しい目が向けられるようになった。たばこ規制枠組み条約が2003年にWHOの第56回総会で採択され、現在、182カ国が条約の締約国となっている。日本でも厚生労働省が禁煙週間を設定し、たばこによる健康被害に関する啓発活動や公共の場・職場における受動喫煙防止対策を通じた取り組みが進んでいる。

こうした世界的な潮流がある一方、喫煙を止めさせるのは難しいという現実がある。日本WHO協会が、WHOのメディアセンターより発信されているファクトシートに基づいてまとめた重要事項によると、20年に世界人口の22.3%がたばこを使用し、約13億人の喫煙者がいるという。そして、たばこによって副流煙にさらされる非喫煙者を含め、毎年800万人以上が死亡しているとのことだ。

喫煙者ももちろん、たばこの健康被害や危険性を認識しているものの、習慣化され、自身の楽しみでもある行為を簡単にやめることができない。啓発活動だけで喫煙がなくなるのなら、喫煙者はほとんどいなくなってもいいはずだが、そうはなっていない。日本WHO協会の重要事項では、喫煙者の約8割を低・中所得国が占め、その一部地域では経済成長に伴い、喫煙率が増加しているというのだ。こうした難しい状況を踏まえた上で、現実的な政策や対処を行っていくことが大切ではないだろうか。

喫煙による健康被害等を低減する最も現実的な手法が「たばこハームリダクション」

喫煙という行動や習慣をすぐにやめることができない場合、喫煙による健康被害などを低減していく最も現実的な取り組みと考えられるのが「たばこハームリダクション」という考え方だ。

これは、公衆衛生上の確立された考え方で、本質的にリスクのある活動の影響を、その活動を完全に止めることなく最小限に抑える実用的な方法を模索するというもの。具体的には、喫煙がもたらす健康リスクを低減し、より健康リスクの少ないたばこや、ニコチンを用いた代替品を選択肢として提供し、害を低減する。その実践が、本人、周囲の人々、社会や環境に対する影響の抑制にもつながるのだ。その現実解として高く注目されるのが、リスク低減の可能性があるといわれる加熱式たばこだ。

BCNでは、日本全国の3000人を対象に「喫煙者に関する調査」を実施した。なお、同調査対象の内訳は、「習慣的に紙巻きたばこもしくは加熱式たばこを吸う人」が2000人、「身近に喫煙者がいる非喫煙者」が1000人となっている。そして、喫煙者2000人のうち習慣的に吸っているたばこの種類(重複回答)は、紙巻きたばこが73.7%、加熱式たばこが42.1%であった。

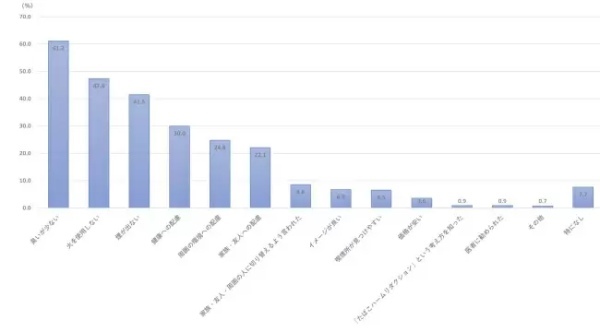

紙巻きたばこから加熱式たばこに切り替えた人にその理由(重複回答)を答えてもらったところ、上位になったのは「臭いが少ない」が61.2%、「火を使用しない」が47.4%、「煙が出ない」が41.5%、「健康への配慮」が30%、「周囲の環境への配慮」が24.8%であった。加熱式たばこを吸いたいと思った理由もほぼ同様の結果となった。

に切り替えた理由(n=443)、『BCN+R』より引用)

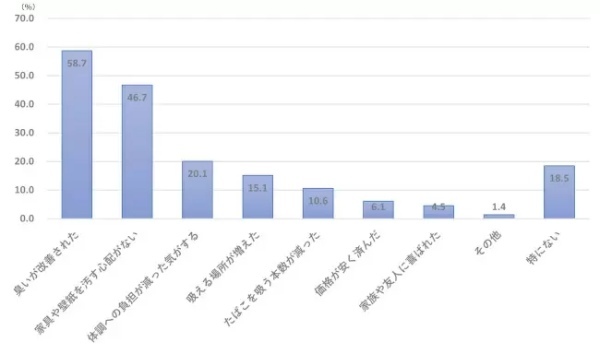

紙巻きたばこから加熱式たばこに切り替えて良かったことでは、「臭いが改善された」が58.7%、「家具や壁紙を汚す心配がない」が46.7%、「体調への負担が減った気がする」が20.1%であった。

に切り替えて良かったこと(n=443)、『BCN+R』より引用)